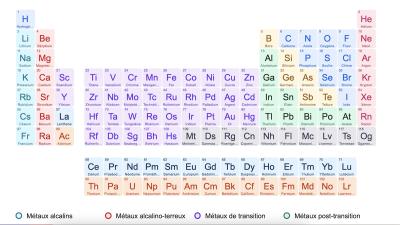

À quoi sert un capteur à cette échelle? À échanger de l’information: on manque de dopamine dans le coin, c’est le temps d’en produire, ou encore pas besoin de dopamine ici, on bloque tout! Une partie importante du bon fonctionnement de notre corps en dépend: ces capteurs ou récepteurs, que les biologistes appellent les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) contribuent à l’odorat, mais aussi aux battements de coeur (plus vite, plus vite!) ou à la communication entre les neurones (aïe!).

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Logés dans une cellule, ces récepteurs reçoivent d’abord des signaux provenant de l’extérieur de la cellule, puis transmettent le message à l’intérieur en activant l’une ou l’autre des protéines G qui, à leur tour, déclenchent un type ou l’autre d’événement.

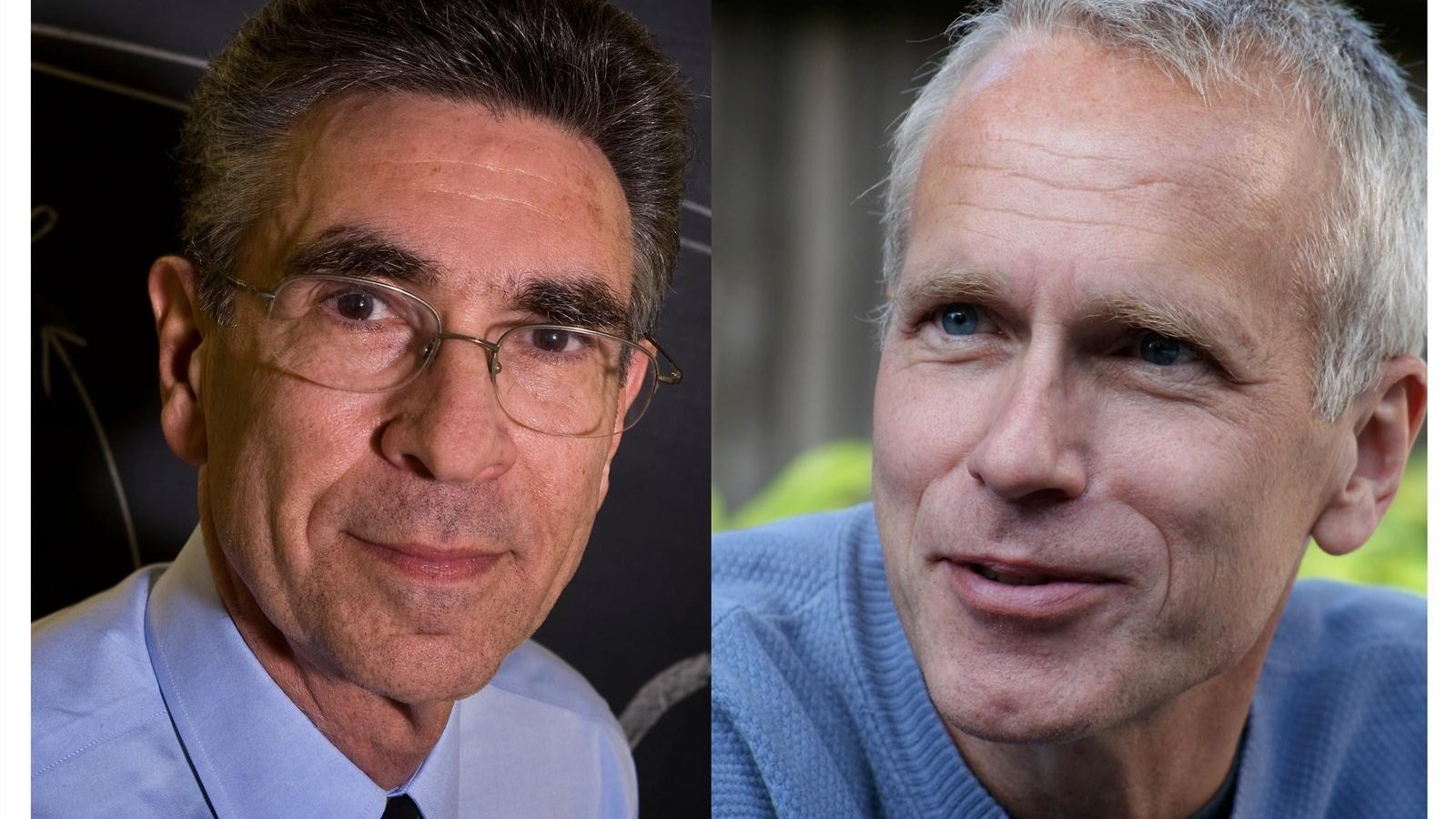

Si la description du processus semble vague, c’est que les biologistes nagent encore en partie dans le noir: l’importance des protéines G ne fait plus de doute, mais leur structure complexe constitue une sérieuse énigme. Cette complexité, souvent comparée à un ruban qui peut s’entortiller de millions de façons, a laissé pendant des décennies l’analyse de ces protéines G hors de la portée des technologies disponibles. L’équipe dirigée par Brian Kobilka, de l’Université Stanford (Californie), a été la première à obtenir une «photographie» haute résolution de la structure d’un RCPG en train de se lier à une hormone, et c’était seulement en 2007.

Il n’avait toutefois pas attendu que la technologie soit au point: déjà, Kobilka avait acquis parmi ses collègues la réputation «d’être capable de décoder des structures de protéines apparemment impossibles», écrivait Nature l'an dernier.

Son co-lauréat, Robert J. Lefkowitz, de l’Université Duke (Caroline du Nord), avait ouvert la voie, au tournant des années 1970, en utilisant la radioactivité pour suivre à la trace le récepteur d’une cellule. Par la suite, au début des années 1980, son équipe s’était mise à traquer les gènes qui pourraient expliquer ces mécanismes, moment où Brian Kobilka s’était joint à eux.

Cette lente progression des connaissances n’avait pas empêché la recherche pharmaceutique, depuis aussi loin que les années 1940, de cibler ces récepteurs avec de nouveaux médicaments. Et parfois avec succès: à la manière d’un joueur qui lance des fléchettes dans le noir, mais qui sait que la cible est là, quelque part devant lui. Lorsque les biochimistes ont par la suite découvert les protéines G, elles sont devenues un élément important de la cible, au point de mériter à Alfred Gilman et Martin Rodbell le Nobel de médecine 1994.

Aujourd’hui, décoder le couple récepteur-protéine G devrait permettre, promettent tous ces chercheurs, d'envoyer des fléchettes —les médicaments— qui cibleront l’intérieur de la cellule avec davantage de précision. Mais c’est une ambition qui se compte en décennies, pas en années.

Le fait que tout ceci relève de la biologie n’a pas échappé aux habituels critiques du Nobel de chimie. Lors de la création des Nobels il y a un peu plus d’un siècle, la triade médecine-physique-chimie correspondait à l'état de la science d'alors, mais depuis, la chimie a été grugée sur sa droite par l’étude de l’infiniment petit en physique, et sur sa gauche par l’élargissement considérable de la biologie à travers la découverte des gènes et de leurs comparses, les protéines. À quand un Nobel de biologie?