Passe encore l’analyse sanguine de cette protéine, mais l’idée d’un toucher rectal, et éventuellement d’une biopsie, le fait transpirer à grosses gouttes, bredouiller même. Docteur, dois-je vraiment me faire dépister de cette façon? Aujourd’hui, oui. Demain, probablement pas. Au Canada, une équipe de médecins et de chercheurs travaillent à l’identification de biomarqueurs capables de discriminer les cancers agressifs des indolents et de permettre aux praticiens de mieux adapter leur traitement thérapeutique. Plongée en apnée dans les coulisses des laboratoires.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

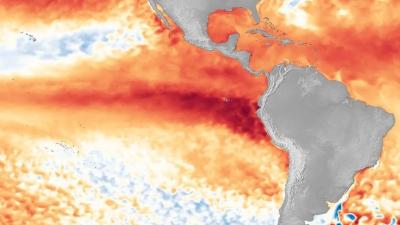

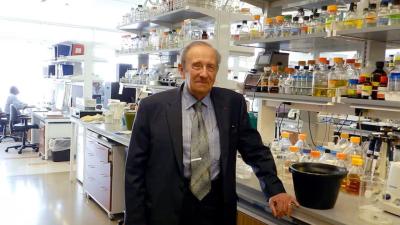

La visite débute à l’autre bout du pays. Depuis l’avion, l’Océan Pacifique à perte de vue. Au sol, un Vancouver vibrant et ensoleillé. Direction le Terry Fox Research Institute (TRFI), organisme subventionnaire à hauteur de quatre millions de dollars du Réseau canadien des biomarqueurs du cancer de la prostate. Victor Ling, président et directeur scientifique du TRFI m’y attend.

Poignée de main chaleureuse, œil affuté et sourire bienveillant, l’homme sait vous mettre à l’aise. Tant mieux. D’emblée, il l’avoue: «les percées dans le domaine médical bénéficient rarement aux patients. Malheureusement, le transfert de connaissances se fait peu en réalité.»

Un état de fait qui a sculpté en filigrane les objectifs du Réseau. Identifier les biomarqueurs prédictifs et pronostics essentiels au suivi et au traitement de la maladie. Oui, mais le patient devra absolument bénéficier des découvertes.

Une exigence qui prime dans l’équipe pancanadienne du Réseau menée depuis juillet 2012 par Fred Saad, chef du service d’urologie du CHUM et titulaire de la chaire en cancer de la prostate de l’Université de Montréal. Au total, près de 25 chercheurs et médecins sont impliqués avec leurs équipes dans ce réseau collaboratif qui se déploie du Québec à la Colombie-Britannique, en passant par le Manitoba et l’Ontario.

«Dans ce projet, mon rôle a été de rassembler les meilleurs spécialistes au Canada, reconnus sur la scène internationale pour leur expertise, et de les faire travailler ensemble vers un but commun », explique le Dr Ling. Une prouesse quand on sait que ces mêmes scientifiques sont parfois en compétition. Une chose est sûre, selon lui: «cette coopération unique au monde va nous permettre d’accélérer le transfert des connaissances du laboratoire à la clinique.»

Un avis que partagent le Dr Saad et son collègue Martin Gleave, uro-oncologue et directeur du Vancouver Prostate Cancer. Pour eux, c’est une évidence: «Contrairement à la recherche académique, nous allons concentrer nos efforts dans une seule direction et non pas explorer toutes les avenues possibles», précise le Dr Gleave.

Faire phosphorer plus d’esprits pour résoudre le même casse-tête, c’est certes une bonne idée, mais cela demande de la discipline collective. «Pendant les quatre années du projet, nous agirons un peu à la manière d’un coach de hockey pour maintenir la cohésion, mais surtout pour vérifier tous les six mois que nos équipes continuer d’exceller et ne perdent jamais de vue l’objectif final: le patient», explique le Dr Ling.

Le patient à tout prix? «Non, bien évidemment, s’amuse le Dr Ling. Nous faisons d’ailleurs participer un économiste de la santé à notre ambitieux projet. Car, les nouveaux outils basés sur les biomarqueurs devront être abordables pour le système de santé canadien.»

Des biomarqueurs à sélectionner

Fred Saad insiste aussi sur le fait que cette collaboration pancanadienne favorise la mise en commun des meilleures biobanques de tissus à l’échelle du pays. Une étape essentielle puisqu’il faudra rassembler suffisamment de tissus de patients pour tester les futurs biomarqueurs.

Et dans ce cas, l’objectif est très précis. Au total, 2000 patients suivis de près au pays (données pathologiques, suivi du taux d’APS et dossier clinique) participent, par leurs tissus, au projet. Une contribution incontournable. Trois cohortes de tissus se partageront ainsi la vedette quand viendra le temps de discriminer les meilleurs biomarqueurs.

Au menu: 1500 prélèvements de prostatectomie radicale, 250 issus de biopsies de patients considérés à risque intermédiaire et traités par radiothérapie, et 250 de biopsies de patients considérés à risque faible et placés sous surveillance active. Autant de prélèvements que le docteur Mathieu Latour, anatomopathologiste du CHUM et pathologiste principal pour le Réseau, va voir passer dans son bureau de l’hôpital Saint-Luc à Montréal.

Quotidiennement, l’homme pose déjà des diagnostics de cancer basés sur l’analyse microscopique de tissus prélevés (biopsies) par des urologues ou des radiologistes et doit déterminer l’agressivité de la maladie (score de Gleason). Dans le cadre du Réseau, il va jouer un peu le rôle de «contrôleur qualité».

Un contrôleur qualité certes, mais ultraspécialisé et aguerri à la tâche. À sa charge d’analyser en deuxième main tous les tissus provenant des différents centres hospitaliers impliqués dans le Réseau et de réviser les scores de Gleason si nécessaire. Ce processus de standardisation de la classification est indispensable pour pouvoir comparer les biomarqueurs.

«Le fait de combiner les ressources des biobanques nous permet de valider les biomarqueurs les plus prometteurs sur une diversité incroyable de patients, d’origines ethniques différentes et exposés à des environnements très variés. Cela nous permet aussi de tester la fiabilité et l’universalité des futurs outils que nous proposerons en clinique», précise le Dr Ling.

Et, comme le projet n’a pas pour vocation de découvrir de nouveaux biomarqueurs (la subvention de 4 millions de dollars est de toute façon insuffisante pour ce genre d’étude, confie le Dr Saad), le comité d’étude du Réseau devra choisir avec circonspection les biomarqueurs à tester parmi les propositions d’équipes canadiennes, impliquées ou non dans le projet, et pourquoi pas internationales.

En pratique, «c’est notre plus gros défi: sélectionner les biomarqueurs qui vont avoir accès à cette plateforme de tissus que nous avons assemblée. Car, rappelons-le, cette ressource biologique n’est pas inépuisable. Chaque test en “détruit un petit morceau”», précise Anne-Marie Mes-Masson, cochercheuse principale du Réseau pour le compte du centre de recherche du CHUM.

Dans un premier temps, les tests se feront donc sur une petite partie de la cohorte de tissus pour valider l’intérêt et la pertinence d’un biomarqueur avant d’être éventuellement élargis au reste de l’échantillon pour valider la réplication des résultats. «Viendra ensuite la comparaison entre les différents biomarqueurs par des tests statistiques afin de déterminer quels sont les facteurs pronostics indépendants, puis une étude prospective pour s’assurer de la fiabilité de nos outils», précise la chercheuse.

Des outils qui pourraient bien faire souffler un vent de changement en clinique. Pour les patients, pour les cliniciens.

La réalisation de cet article a été rendue possible grâce à une bourse de journalisme des Instituts de recherche en santé du Canada.