Sauf qu’entre les années 1960 et 2010, il s’est produit une évolution que nul n’avait prévu: la science s’est privatisée.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

La course à la Lune a profité aux compagnies privées, mais c’est le gouvernement qui avait d’abord pris l’initiative d’investir de grosses sommes d’argent. Alors que dans la course au cerveau qui s’annonce maintenant, c’est l’inverse: on assiste à des initiatives privées, qui ont ensuite convaincu le gouvernement de les aider.

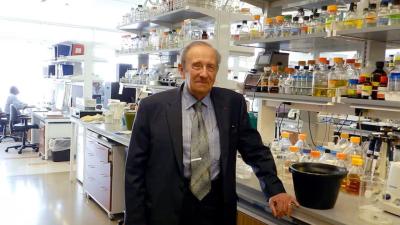

Comme le rappelle le New York Times dans un dossier publié à la Une et intitulé «Des milliardaires avec de grandes idées privatisent la science américaine», c’est au co-fondateur de Microsoft, Paul G. Allen, qu’on doit le lancement il y a 10 ans d’un Institut des sciences du cerveau, pour lequel il a donné 500 millions$. Un autre milliardaire des technologies, Fred Kavli, a lancé ensuite des instituts du cerveau aux universités Yale, Columbia et de Californie. Et ce sont les scientifiques employés par ces instituts qui ont été derrière l’écriture du plan de 3 milliards annoncé par le président Obama l’an dernier (The Brain Initiative). Ce qui fait dire au journaliste William Broad:

La science américaine, longtemps une source de puissance et de fierté nationale, est en train de devenir progressivement une entreprise privée.

Ce n’est pas entièrement négatif, parce que côté gouvernemental, on coupe, même aux États-Unis, spécialement dans la recherche fondamentale. D’où ce recours aux mécènes de la Silicon Valley ou de Wall Street, désireux de soutenir une cause qui leur tient à coeur, ou qui peut être profitable à leur entreprise. «Pour le meilleur et pour le pire», résume Steven A. Edwards de l’Association américaine pour l’avancement des sciences, «la pratique de la science au 21e siècle est moins façonnée qu’avant par les priorités nationales ou par la révision par les pairs, et davantage par les préférences d’individus qui ont beaucoup d’argent».

C’est ainsi qu’on a vu de grosses sommes d’argent tomber dans la guerre au sida (Bill Gates), la quête d’ossements de dinosaures (Nathan P. Myhrvold), la construction d’un télescope géant (George P. Mitchell)... et même la planification d’une mission vers Mars.

Difficile d’être contre le mécénat, mais une méfiance commence à s’installer, poursuit le journaliste du Times: en cet âge de la «nouvelle économie», où des compagnies surgies de nulle part ont changé le monde en quelques années, les donateurs sont du coup impatients de voir des résultats, et sont mal à l’aise avec le rythme lent de la «science publique» —elle sur qui on compte pourtant pour financer de la recherche dont les retombées sont loin d’être assurées. Nature s’en était inquiétée en éditorial dès 2008:

Le pourcentage d’argent alloué [par les fondations] à la science fondamentale a diminué entre 1999 et 2006, tandis que le montant total disponible a augmenté d’environ 10 milliards... Des secteurs jugés importants par les donateurs privés sont ainsi de plus en plus importants pour déterminer les priorités de recherche.

Qui plus est, selon une étude sur «le mécénat dans la recherche universitaire» parue en 2013, un pourcentage important de ces sommes s’en va aux universités les plus prestigieuses —soit en raison de leur prestige, soit parce qu’il s’agit de l’université où a étudié le mécène.

Mais d’un autre côté, personne ne veut lever le nez sur un gros chèque. C’est encore Nature qui, en 2012, donnait des trucs à ses lecteurs pour approcher plus efficacement un éventuel commanditaire. Les universités sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses, y compris au Québec, à offrir des formations à leurs étudiants sur la façon de «se vendre».