Qu’ont en commun ces articles, à part d’avoir failli à une règle élémentaire du journalisme? Ils n’auraient pas failli à une règle élémentaire du journalisme s’ils avaient été écrits... par des journalistes scientifiques.

Abonnez-vous à notre infolettre!

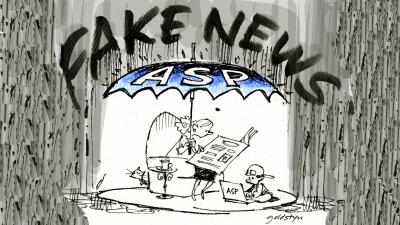

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Le texte du New York Times sur un lien entre les cellulaires et le cancer —plus spécifiquement, le soi-disant «risque» des technologies «portables» comme l'Apple Watch— est paru dans l’édition du jeudi (en ligne mercredi soir). Il est signé par le chroniqueur spécialisé en technologie Nick Bilton, qui termine en disant que désormais, il va cesser de parler avec son téléphone près de l’oreille. C’est paru dans la section «Style», ce qui constitue à première vue un choix étrange: Style, c’est la mode vestimentaire, le «style de vie», les «tendances» —comme l'Apple Watch.

Le journaliste n’aurait sans doute pas été descendu en flammes comme il l’a été pendant toute la journée de jeudi s’il avait cité des études scientifiques. Or, bien qu’il signale l’existence «d’études» et d’un oncologue suédois qui a suggéré un lien en 1999, il ne signale nulle part que beaucoup d’autres études, depuis, beaucoup plus étoffées et avec des populations beaucoup plus grandes, ont failli à trouver quoi que ce soit. Pire, la seule source interviewée pour cet article, c’est l’ostéopathe Joseph Mercola. Un magnat des produits naturels, promoteur d’une «crème» contre le cancer et anti-vaccin. Il a même son entrée dans le Dictionnaire des sceptiques et dans le répertoire Quackwatch.

La colère des lecteurs a été amplifiée par le fait qu’il s’agit tout de même du New York Times. La palme du titre le plus dur revient à Gawker: «pourquoi le Times cite-t-il ce charlatan?»

Wired s’en est aussi donné à coeur joie:

L’argumentaire de Bilton emploie une recette familière. Lançons une affirmation provocante. Appuyons-la sur des extraits choisis de la littérature scientifique, entremêlons le commentaire d’un «expert» et attachons le tout avec des attaques contre des données scientifiques incomplètes.

Heureusement, comme c’est le New York Times, il y a aussi un «public editor», genre d’ombudsman, dont la tâche est de répondre aux plaintes du public. Et Margaret Sullivan a pris dès jeudi le parti du public:

Bien sûr, il est possible pour un non-expert d’écrire correctement sur un sujet complexe, mais lorsque c’est le cas, davantage de vérifications et de prudence sont nécessaires. Ça ne s’est pas produit ici. Et bien que M Bilton soit un chroniqueur, avec une grande liberté pour l’expression d’opinions, l’interprétation prudente des faits demeure importante. Cela aussi manquait.

Incidemment, dans le cas du Toronto Star, la «public editor» s’est également rangée du côté des lecteurs. Le Star avait publié à la Une, le 5 février, un reportage sur «le côté sombre» du virus contre le VPH, qui lui a valu un tollé de protestations: tout le reportage était construit autour de cinq jeunes femmes dont les problèmes médicaux auraient pour origine le vaccin —du moins, selon leur opinion ou celle de leur médecin. Bien que le reportage soit mieux fouillé que la chronique de Nick Bilton, il se trouve néanmoins à mettre sur le même pied ces opinions et un vaste ensemble de recherches qui conclut que le vaccin est sécuritaire. Dans sa chronique du 13 février, la «public editor» Kathy English écrivait:

Il est bien dommage qu’il n’existe pas de vaccin pour prévenir les faux pas journalistiques... S’il n’y a aucune preuve qu’aucune des maladies de ces jeunes femmes, ou aucun des 60 effets secondaires dans la base de données, étaient causés par le vaccin, alors où est le sujet?

Ma collègue Isabelle Burgun parlait dans son billet du 28 février d’un reportage sur l’homéopathie paru dans La Presse, où leur journaliste «présentait cette discipline comme légitime» et laissait le mot de la fin à l’homéopathe et à ses récriminations contre la vilaine médecine. Même problème qu’avec le Star et le Times. Ces trois événements journalistiques récents amènent tous à souligner la même chose: l’expertise du journaliste scientifique, ça compte.

Ou du moins, ça devrait compter. Il faut rappeler que la plupart des grands médias ont dans leurs rangs des journalistes avec une spécialisation en science... mais à qui ils ne font jamais couvrir la science. Au Québec, lorsqu’il y a bel et bien un journaliste assigné à la science dans un quotidien, il est tout seul. Et même dans un organe de presse géant comme le New York Times —un des rares qui publie encore un cahier hebdomadaire sur la science— toute une équipe ne suffit pas, comme l’écrit le blogueur scientifique Daniel Engber dans Slate :

Certaines recherches s’en vont directement dans la section science plus rigoureuse, plus lente, tandis que d’autres s’infiltrent par le cahier Style ou les pages d’opinions. Je ne veux pas dire que ces histoires devraient être conservées pour le mardi [le cahier Science] et ghettoïsées dans le cahier D. La science a sa place dans l’ensemble des nouvelles. Mais je pense que ses visites devraient être supervisées.

Un des problèmes derrière ces trois histoires est facile à identifier. Les écoles de journalisme enseignent depuis des décennies un concept de base: l’équité. Le journaliste n’est pas là pour prendre position —sauf s’il chronique ou blogue— il doit donc donner la parole au pour et au contre, ou du moins aller chercher une deuxième opinion (voire une troisième, une quatrième...). Ce réflexe a tout son sens dans le journalisme politique. Ou dans tout sujet de société à l’intérieur duquel des citoyens ont une cause à défendre face à un adversaire aux poches plus profondes. Mais ce réflexe perd tout son sens en science, où deux «parties» n’ont pas toujours une valeur égale: climatologie versus climatosceptiques, vaccination versus anti-vaccination... ou l’homéopathie versus la raison. C’est ce qu’a reconnu le rédacteur en chef du Toronto Star, John Cruickshank, dans sa «note» du 20 février:

Nous avons conclu que dans ce cas-ci, le traitement de notre sujet avait conduit à une confusion entre l’anecdote et la preuve.

Kathy English, public editor du Toronto Star, disait la même chose:

Une chose qui est claire pour moi cette semaine, c’est que si quiconque dans la salle des nouvelles avait consulté l’un ou l’autre des excellents journalistes du Star en santé, ceux-ci leur auraient expliqué le champ de mines inhérent au fait de ne pas donner une plus grande importance à la preuve scientifique, dans une histoire aussi importante pour la santé publique.

Et bien que, dans sa réponse à Margaret Sullivan du New York Times, le journaliste Nick Bilton n’ait pas admis la moindre faute, le chef de la rubrique Style est moins catégorique, rapporte Mme Sullivan:

M Emmrich m’a dit que, rétrospectivement, il aurait fait les choses différemment. «Présenter ce texte à nos collègues de la section Science, qui ont souvent été de bon conseil, ne serait-ce que pour confirmer que notre reportage reposait sur du solide. Cela aurait peut-être permis de répondre aux critiques que je voyais venir.»