Pour sauver le journalisme scientifique, dit-on souvent, «il faut faire du bon travail» : c’est «notre meilleure arme» afin de rappeler au public «que nous sommes indispensables». C’est par exemple ce qu’avaient martelé, en mai 2015, plusieurs des invités spéciaux du congrès de l’Association des communicateurs scientifiques. Le tout, dans le contexte de la crise qui, quatre mois plus tôt, avait failli mettre fin à l’existence de Québec Science et de l’Agence Science-Presse.

Abonnez-vous à notre infolettre!

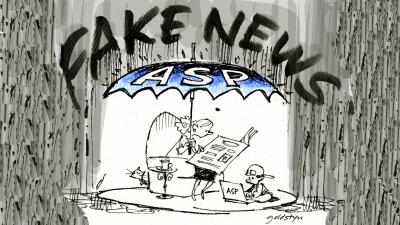

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Ça faisait donc plaisir à entendre. Les discours étaient véritablement stimulants, comme l’avait résumé ma collègue Isabelle Burgun:

Comme une éclaircie dans la grisaille de l’austérité québécoise, la centaine de communicateurs scientifiques a reçu une douche d’optimisme et de louanges des panélistes féminines —pour la plupart «intimidées devant une assemblée d’une telle qualité». Et cela faisait du bien de se faire rappeler la crédibilité, l’estime des marques (Les Débrouillards, Expos-Science, etc.) et le rôle de phares des journalistes scientifiques québécois.

De fait, a-t-on entendu à cette occasion, 76% de l’info scientifique est crédible aux yeux du public. Un immense capital de sympathie dont nous, journalistes, devrions profiter. «L’information scientifique est trop sérieuse et trop importante pour être laissée aux politiciens», a insisté le journaliste environnemental du Devoir, Alexandre Shields.

On n’est pas loin du manifeste tout aussi encourageant de l’ancien journaliste français Eric Scherer qui, en 2011, en appelait à un «journalisme augmenté» dans son livre A-t-on encore besoin des journalistes? À sa propre question, Scherer prenait 200 pages pour répondre «oui», à une condition: créer un journalisme augmenté, c’est-à-dire qui aille au-delà de la nouvelle pour donner du sens aux événements, les contextualiser, les vérifier. Bref, mettre de l’ordre dans la surabondance d’information.

Faire du bon travail, mais comment?

Impossible d’être contre. Et pourtant, on est tous conscients que ce n’est pas aussi simple. Quiconque prétendrait qu’il suffit de faire de l’excellent journalisme d’enquête ou de diffuser des reportages de qualité pour soudain rentabiliser un média, se ferait dire qu’il a manqué quelques épisodes.

Si le journalisme scientifique est fragile, ce n’est pas parce qu’on y fait du moins bon travail qu’avant. D’ailleurs, avant quoi? Avant le numérique? Un des pionniers du journalisme scientifique en ligne, The Why Files, vient tout juste, le 22 janvier, de mettre la clef dans la porte. En 1996, il fut l’un des premiers, sinon le premier, magazine de science exclusivement en ligne. Qu’on y pense: il est né d’une subvention de la National Science Foundation des États-Unis —le principal organisme subventionnaire de la recherche— à une époque où celle-ci «se demandait si le Web pourrait être utilisé avec efficacité pour communiquer la science à une audience de masse». Il a ensuite été soutenu par l’Université du Wisconsin.

«On est à l’âge du numérique, il faut s’adapter», résumait le congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), en novembre dernier. Sûrement. Mais plusieurs médias ont allègrement franchi cette étape il y a longtemps, et ni leur avant-gardisme ni leur originalité n’ont garanti leur succès —The Why Files, pour ne citer que lui, est allé jusqu’à remporter des prix de journalisme. Mais il est tombé, victime de coupes de 250 millions$ à l’Université du Wisconsin.

Gardons-nous de greffer au numérique un dos plus large que celui qu’il porte déjà. Surtout quand on se rappelle que c’est depuis les années 1980 que le journalisme scientifique stagne ou recule au Québec. Après avoir connu une période de grâce, allant en gros de 1965 à 1985, il a vu depuis :

- les magazines spécialisés fermer les uns après les autres (Forêt Conservation, Franc Vert, Astronomie Québec, L’Enjeu, Pluie de science, etc.);

- Québec Science réduire sa périodicité;

- les pages Science disparaître des quotidiens.

- ainsi que la quasi-totale disparition des pigistes québécois vivant de leur plume en journalisme scientifique. Pour payer le loyer, il faut désormais faire des piges ailleurs qu’en science, ou décrocher des contrats en rédaction ou en relations publiques.

J’étais à un autre congrès le printemps dernier, celui de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), et la collègue Marie-Pier Elie y avait remporté le prix du meilleur reportage pour un dossier sur l’immunothérapie paru dans Québec Science. Un travail énorme, d’une qualité indiscutable. Et pourtant, Québec Science aurait potentiellement pu être rayé d’un trait de plume en décembre 2014 si les coupes en vulgarisation scientifique avaient été confirmées.

Le congrès de la FPJQ avait fait venir un artisan d’un média qui, lui, a vraiment eu les reins assez solides pour expérimenter: Greg Barber, directeur des projets numériques au Washington Post —c’est le quotidien qui a été acheté en 2013 par Jeff Bezos, patron d’Amazon. Barber a proposé des pistes à son auditoire mais celles-ci, a résumé Catherine Mathys de Radio-Canada, étaient «plus faciles à énumérer qu’à mettre en place» : trouver sa voix, déconstruire les frontières, connaître son auditoire...

Tant mieux si ça fonctionne au Washington Post, mais avoir un mécène prêt à payer 250 millions de dollars pour acheter un journal, ça pèse tout de même un petit peu dans la balance. Et encore, est-ce que ça fonctionne vraiment, a demandé Catherine Mathys:

À ce sujet, Greg Barber ne dévoile aucun chiffre et ne cachait pas son inconfort à l’égard des questions du public. L’entreprise est-elle désormais rentable? Quels revenus proviennent des plateformes numériques? Impossible de le savoir.

Je n’apprend rien à personne, cette crise des médias est une crise du financement d'abord et avant tout. Personne ne s’attend à ce qu’il y ait une solution-miracle: on y reviendra dans un prochain billet. Mais il y a tout de même des paramètres de base dont on doit tenir compte: comme la petitesse du marché, qui nous rend plus vulnérables au Québec qu’aux États-Unis. Et il y a ces particularismes du journalisme scientifique par rapport à la vulgarisation, qui nous jouent souvent des tours.

Quelques pistes de solution ont heureusement été évoquées ces dernières années. J’en évoque une dans le prochain billet.