4) Les yeux : un merveilleux instrument d’observation

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Au cours de cette 4e rencontre, M. Jean-Pierre Urbain nous a parlé de nos yeux. Évidemment, c’est un élément important pour observer des étoiles dans le ciel. Nous avons alors appris, que nos yeux, plus particulièrement la pupille s’agrandit pendant la nuit, mais rétrécit lorsqu’elle est exposée au soleil. En effet, la lumière entre par la pupille et l’iris sert à avoir une ouverture plus ou moins grande. Nous avons d’ailleurs appris qu’il faut environ une vingtaine de minutes à la pupille pour complètement se dilater tandis que si l’on allume la lumière, instantanément celle-ci va se rétracter. La seule lumière qui n’affecte pas notre pupille est la lumière rouge, car elle ne désajuste pas l’œil comme le fait la lumière blanche.

Ensuite, nous retenons de cette rencontre que pour effectuer une bonne observation des étoiles filantes, certaines conditions sont nécessaires. Premièrement, il faut un ciel dégagé et éviter d’être dans un endroit où la pollution lumineuse nous empêchera de bien voir. Ensuite, il faut être confortable c’est-à-dire qu’il faut apporter de la nourriture, de l’eau, une couverture, un chasse-moustiques (idéalement à la citronnelle, car c’est moins nocif pour la peau) et surtout une chaise sur laquelle on peut s’allonger et y rester longtemps. Enfin, cette observation peut se faire en groupe (amis, famille, etc.), car tout le monde pourrait participer en se plaçant dans différentes positions et une personne au centre pourrait prendre des notes sur les observations effectuées. Finalement, nous avons appris que lorsque nous marchons, des micrométéorites nous tombent dessus. Nous pourrions les récupérer en plaçant un drap à un endroit précis ou encore au pied d’une gouttière recueillir l’eau de pluie. Il faudrait, pour cette dernière manière, filtrer l’eau pour uniquement conserver les résidus. Nous pourrions également utiliser la technique du sillonage c.-à-d. de parcourir un terrain en faisant des genres de zigzags. Pour s’assurer d’être en présence de météorites, certaines caractéristiques nous permettent de les reconnaître. En effet, la surface de ce qui semblerait être une roche ordinaire ne le serait pas puisque la météorite serait plus foncée que cette dernière. En effet, une météorite qui traverse l’atmosphère brûle pendant sa descente. Ensuite, une météorite réagira fortement à un aimant, car la plupart d’entre elles contiennent une quantité importante de nickel ou de fer. D’ailleurs, en parlant de nickel, le nickel de nos pièces de 5 provient d’un astéroïde qui est tombé dans la ville de Sudbury. C’est à partir de cet astéroïde que le nickel a été travaillé pour créer nos pièces de monnaie. Pour finir, la densité d’un astéroïde est plus importante qu’une roche ordinaire de même taille. Ainsi, nous constatons qu’il existe une réelle menace provenant de l’espace et notre objectif est de trouver, en équipe, des solutions.

Nancy Paret, groupe 62 (6e année)

*****

3) Une superbe expérience

Quelle ne fut pas une superbe expérience de visiter le planétarium Rio-Tinto Alcan ! La première activité a été géniale, car nous avons pu recréer des cratères d’impact avec des billes de métal de différentes grosseurs (une petite et une grosse) en les laissant tomber dans un bac de farine à différentes hauteurs. Nous avons ainsi découvert que le poids et la taille d’une météorite feraient la différence dans la grosseur du cratère. En effet, plus elle est grosse et rapide plus gros l’impact sera important. De plus, nous avons appris que la nature du sol peut également influencer l’impact puisque certaines de nos billes ont même rebondi pour créer un autre impact. Nous retenons, à la fin de cette activité, qu’une météorite peut voyager à une vitesse allant jusqu’à 800 km/h et que celles-ci, pour la plupart, sont composées de fer. Connaissant cette information, nous pourrions donc vérifier, à l’aide d’un aimant, si certaines roches que nous trouvons, par exemple dans un espace public, sont en fait des météorites. Si ce dernier est attiré par l’aimant, notre roche pourrait être un fragment d’une météorite. En lien avec les météorites, nous avons regardé une vidéo dans laquelle on en voit une tombée sur une ville en Russie le 15 février 2013. Nous avons constaté que pendant le déplacement de la météorite, celle-ci produit de la lumière et que l’onde de choc arrive seulement après. Ceci est dû au fait que la lumière voyage plus vite que le son. La forte pression causée par l’arrivée de cette météorite a fait éclater les fenêtres d’une bâtisse où on pouvait apercevoir des jeunes gens en train de discuter juste avant. Les météorites peuvent donc causer de gros dégâts et des incidents graves. Enfin, ce que nous retenons des deux autres activités, c’est que, d’une part, il y a plusieurs galaxies dans l’espace et d’autre part, dépendamment de la saison, nous pouvons apercevoir certaines constellations et que ces dernières peuvent être créées par grand nombre avec des étoiles. D’ailleurs, dans l’univers, il y a plusieurs milliards d’étoiles. Une de ces étoiles est importante, l’étoile Polaire, car elle indique le Nord. Il existe également plusieurs planètes qui gravitent autour du soleil. Certaines d’entre elles sont naines. Par contre, la plus grosse est Jupiter et elle possède 67 lunes, dont une qui se nomme Galimède.

*****

2) Traverser Montréal en 1 seconde

Pour cette deuxième rencontre nous avons encore été contents de découvrir de nouvelles informations sur la Terre et l’espace. Nous retenons d’ailleurs de cette rencontre des renseignements intéressants sur les fusées. Nous avons appris que, tout d’abord, un avion ne pourrait aller dans l’espace, car il a besoin d’air pour s’appuyer dessus afin de voler, ce qui ne se trouve pas dans l’espace. Ainsi, les fusées conçues à cet effet sont fabriquées spécialement avec 3 étages pour les propulser très loin. Ces étages qui contiennent du carburant se vident et tombent un après l’autre sur la Terre. Malheureusement, ses sections qui sont autonomes pourraient tomber sur des maisons et des gens, mais afin de limiter les dégâts, les lancements de fusées se font habituellement près des océans. Ensuite, nous avons été étonnés d’apprendre que non seulement une section de fusée vide peut peser le même poids qu’une canette vide, mais la vitesse à laquelle la fusée voyage permettrait à celle-ci de travers Montréal du nord au sud en 1 seconde ! De plus, nous retenons que la première femme à être allée dans l’espace, en 1963, se nomme Valentina Terechkova et que dans le cas du premier homme, il s’agit de Iouri Gagarine en 1961 dans le vaisseau du nom de Vostok 1. En visionnant la vidéo de ce qui se passe à bord de sa fusée, nous avons remarqué qu’il y a un trou par lequel un astronaute pourrait s’éjecter et redescendrait sur Terre avec son parachute. Enfin, nous gardons en mémoire qu’autour de la Terre, il existe trois types d’orbites ; les orbites proches (A), les orbites de garage (B) et les orbites géostationnaires (C). Ces dernières sont importantes pour les satellites de télécommunication et elles ont une distance de 100 km entre elles afin d’éviter la collision. Finalement, cela prend des années à construire, car les satellites sont assemblés pièce par pièce avant d’être envoyés dans l’espace, car ils sont beaucoup trop lourds une fois assemblées.

*****

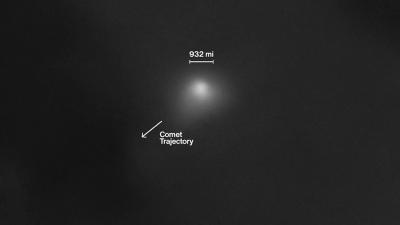

1 ) Voir la Terre sous un angle nouveau

Nous avons découvert la Terre sous un autre angle. Nous avons « explorer » ce qui entoure notre planète. Nous retenons que la gravité permet aux hommes de marcher sur la Terre et au lieu de tomber dans le vide. Dans le cas de la Lune, non seulement elle possède des cratères qui ne disparaissent pas avec le phénomène de l’érosion, mais elle ne tombe pas, grâce au fait qu’elle soit en orbite dans l’espace. Nous avons aussi appris que les étoiles filantes se déplacent à une vitesse phénoménale, que les astéroïdes sont des restants du système solaire et que ces dernières sont plus grandes que les météorites. C’est un gros astéroïde qui a formé le cratère de Manicouagan de 100 km de diamètre. Enfin, trois informations nous ont beaucoup marqué : c’est le fait qu’une comète est une boule de neige mélangée à du gaz, qu’il existe un poisson du nom de omble chevalier qui a survécu après qu’un astéroïde soit tombé et ait séparé des lacs et, finalement, que sans pollution lumineuse, comme à la campagne, nous pouvons mieux observer les étoiles dans le ciel.