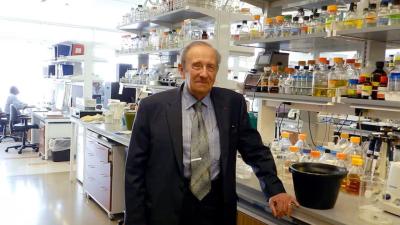

Deux décennies plus tard, on est en droit de se demander si ce formidable break trough de la génétique a effectivement permis d’atteindre ce que l’on avait espéré, c’est-à-dire des avancées qui permettraient de rendre cette maladie curable. « Les bénéfices nés de cette découverte sont très clairs aujourd’hui, bien qu’ils ne soient pas venus de la manière dont on les attendait », répond André Cantin, pneumologue au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Ce qu’on attendait, c’est la mise au point de la technologie dite de la thérapie génique, devant permettre de remplacer le gène défectueux, à l’origine de la maladie, par un gène sain. Or cette approche, malgré d’intéressants développements, s’est avérée – et s’avère encore aujourd'hui — beaucoup plus ardue que prévu. En revanche, d’autres découvertes importantes, voire déterminantes, découlant aussi de la découverte du gène, sont survenues. Elles proviennent toutefois d’un autre champ de la recherche médicale: la biologie cellulaire et moléculaire. Cette discipline scientifique permet aujourd’hui d’espérer une thérapie plutôt centrée sur une « médicamentation » de la cellule, par l’intermédiaire d’une substance pharmacologique. Cependant, avant d’aborder ces faits nouveaux, petit retour en arrière…

Se noyer de l’intérieur

Décrite pour la première fois en 1930, cette maladie est caractérisée par une défectuosité majeure qui enraye le passage de l’eau et du sel au niveau des membranes des cellules épithéliales, notamment à l’intérieur des poumons. Cette déficience entraîne un mauvais fonctionnement sévère de différents organes tels les poumons, le système digestif, les intestins et le foie. Si rien n’est fait quotidiennement pour faciliter le travail de ces organes, ceux-ci s’encrassent en s’emplissant d’un mucus épais qui perturbe évidemment la respiration, la digestion et l’absorption des nutriments. En 1961, une personne atteinte de fibrose kystique voyait son espérance de vie fixée à 4 ans.

Des traitements ont toutefois été développés au cours du 20e siècle pour venir en aide à ces malades. La prise sous forme de pilules d’enzymes digestives, de même que le développement du « clapping », ce tapotement de la cage thoracique visant l’expectoration du mucus pulmonaire, en sont de bons exemples. Aussi, l’espérance de vie de ces malades n’a cessé d’augmenter pour atteindre en 1989 l’âge médian de 27 ans. Aujourd’hui, on parle même de 37 ans. La maladie demeure toutefois incurable, puisque les poumons soumis à de telles conditions se détériorent.

La thérapie génique, qui était alors dans la mire des chercheurs, fit ensuite beaucoup parler d’elle. « On a réussi effectivement, par cette méthode, à traiter quelques cas d’ “enfants-bulles”, ces enfants atteints d’une maladie génétique qui les oblige à vivre coupés du monde, confinés à un espace aseptisé, à cause d’une déficience grave de leur système immunitaire », raconte le Dr Cantin. Mais des décès survenus dans la foulée de cette intervention firent ensuite beaucoup reculer la technologie, même si depuis quelque temps elle semble connaître des jours meilleurs. Mais fort heureusement pour les malades, il existait une autre avenue de traitement, qui commença alors sérieusement à prendre corps, du côté cette fois de la biologie cellulaire et moléculaire.

On s’est rendu compte en effet que le défaut génétique, que l’on scrutait alors « sous toutes ses coutures », offrait une marge de manœuvre que l’on n’avait pas soupçonnée jusque-là… « Le gène était altéré, mais d’une façon tel qu’il n’empêchait pas toujours le codage de la protéine », explique le spécialiste, la protéine étant cette substance produite par le gène, qui permet la réalisation de sa fonction.

En ajoutant à la cellule déficiente une substance « médicamenteuse » qui reste encore à identifier bien que les pistes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses, plusieurs chercheurs croient qu’on pourrait faire en sorte que la défectuosité de la protéine soit « corrigée ». Bref, protéinothérapie plutôt que génothérapie! « Les bénéfices que l’on peut attendre de ce côté-là sont très prometteurs, estime le Dr Cantin. Et à l’heure actuelle, on fait déjà des pas déterminants dans cette voie, notamment à l’Université McGill, de même qu’à celles de Sherbrooke et de Montréal. »

Le regard de Sarah sur sa maladie

Diagnostiquée à l’âge de 15 mois, donc quasiment en même temps que la découverte du gène, Sarah Dettmers, étudiante à l’Université Concordia, a perçu tout au long de sa vie le « bruit de fond » d’une recherche qui n’a jamais cessé de s’activer. Elle dit qu’elle n’a pas perdu confiance en la médecine, mais que parfois, avec d’autres malades, elle s’impatiente devant la lenteur du processus : « Mais qu’est-ce qu’ils font tous ces scientifiques, à la fin? », s’exclame-t-elle en riant. Elle fait cependant des efforts pour remettre les choses en perspective. « Pour avoir suivi, le temps d’un travail d’été, la vie d’une chercheuse en génie génétique et en microbiologie à l’Institut Armand-Frappier, j’ai été à même de constater à quel point chaque geste de la recherche demande son content d’effort. » Cela la conduit aujourd’hui à cette constatation lucide : « Quoiqu’il arrive dans les prochaines années, je serais bien contente si on était à tout le moins capable de baisser ma médication (actuellement 30 pilules par jour), ou encore de diminuer la longueur de mes traitements quotidiens d’expulsion du mucus (1.5 heure par jour). Et ça, c’est sans parler de mes deux séjours annuels à l’hôpital (deux semaines à chaque fois). »