Comme le dit l’adage : « On récolte ce que l’on sème ». Mais qu’en est-il pour les polluants que l’on déverse dans l’environnement ?

C’est à cette question que cherchent à répondre les modèles dits « de caractérisation » des impacts environnementaux du cycle de vie. Ils calculent la fraction des polluants que l’on déverse qui finira potentiellement par se retrouver dans notre assiette, notre eau, notre air…

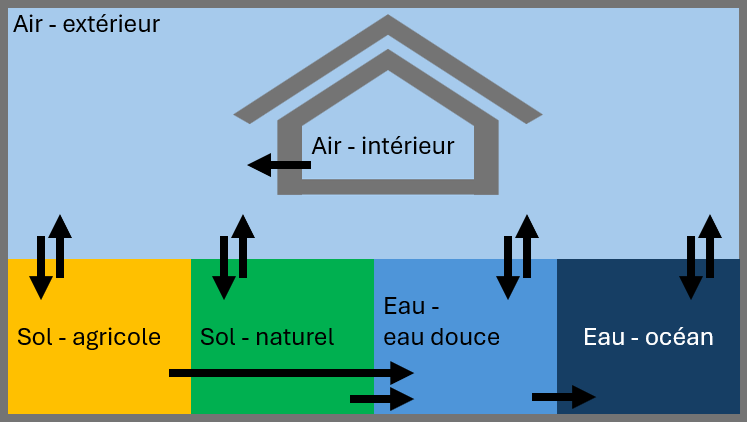

Pour cela, l’environnement est simplifié comme un système fermé, avec plusieurs compartiments à l’intérieur, qui sont autant de récipients de tailles différentes. Les compartiments de base sont l’air, l’eau et le sol. Il est possible de diviser en sous-compartiments : l’air intérieur vs l’air extérieur, l’eau douce vs l’eau de mer, la terre agricole vs la terre vierge, etc. Ces compartiments s’échangent les polluants qu’ils reçoivent par le biais de différents flux, comme il est présenté à la figure 1.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Par exemple, un polluant émis dans l’air va être amené au sol par la pluie, puis il ira du sol à l’eau douce par le ruissellement, et enfin dans l’océan par les rivières. Lorsque tous les échanges auront été réalisés, chaque compartiment contiendra une quantité de polluant. On sera donc capables d’estimer la quantité que les animaux et les hommes finiront par ingérer.

L’un des grands avantages de travailler avec ces compartiments, c’est qu’en modifiant leur taille, il est possible de correspondre à différents lieux et échelles spatiales. À ce jour, on trouve des résultats allant de l’échelle du monde entier à celle d’un pays voire d’une région (Bulle et coll., 2019). Maintenant, c’est la notion de temps qui interroge. Actuellement, ce sont des moyennes annuelles qui sont utilisées, mais dans un contexte d’évolution du climat, ou dans des régions aux conditions extrêmes, est-ce bien pertinent ?

Dans son article de 2018, Pettersen & Song (2017) soulignaient l’incohérence de certains modèles avec les particularités des territoires Nordiques de l’Arctique. Plus précisément, ce sont les fortes variations saisonnières et la présence de neige et de pergélisol qui posent question ici. Pour apporter des réponses à ces questions, le LIRIDE a entrepris un travail de production d’informations à l’échelle mensuelle pour la région du Nunavik, la région du Québec située dans l’Arctique.

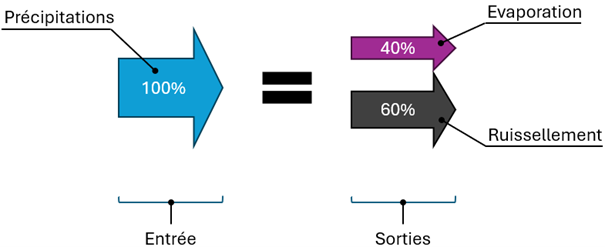

Les résultats préliminaires semblent indiquer que les variations saisonnières pourraient affecter la validité des modèles de manière importante. Prenons en exemple le cas de l’eau, plus précisément les échanges entre le sol et l’eau douce. Comme illustré à la figure 2, les échanges avec l’air et le sol sont obtenus selon une équation d’équilibre, où les valeurs en entrées sont égales aux valeurs en sortie.

Le sol dans la région reçoit une quantité d’eau par les précipitations, qui est ensuite redistribuée dans l’air par l’évaporation ou rejoint les rivières et les lacs par ruissellement. Tout ce qui entre par les précipitations doit ressortir par l’évaporation ou le ruissellement. Lorsque l’on regarde les valeurs de ces flux à l’échelle annuelle, l’équilibre est respecté. Par exemple pour le Nunavik, on a environ 700 mm de précipitations, 275 mm d’évaporation et 425 mm de ruissellement par an.

Maintenant, si l’on regarde l’équilibre mois par mois, en considérant les mêmes échanges, on observe des incohérences. Par exemple pour le mois de mai seul, 50 mm d’eau entrent par les précipitations, mais en sortie, 25 mm d’eau par l’évaporation et 125 mm par le ruissellement. En premier lieu, on pourrait penser que les valeurs sont erronées : pour 50 mm d’eau en entrée, on a 150 mm d’eau en sortie. Ces valeurs proviennent des observations de satellites, qui sont examinées et corrigées par des scientifiques. De plus, lorsque l’on compare avec des données d’autres satellites, on se rend compte que celles-ci sont identiques. L’hypothèse des données erronées n’est donc pas la bonne. Cela veut dire qu’il y a 100 mm d’eau qui entrent d’une certaine façon.

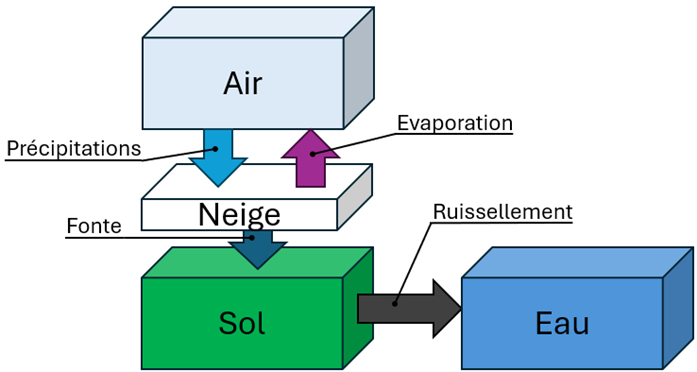

Vous l’avez sans doute compris, c’est la couche de neige qui vient modifier le système : un nouveau compartiment apparaît (neige) et, avec lui, un nouveau flux (fonte), comme il est montré à la figure 3.

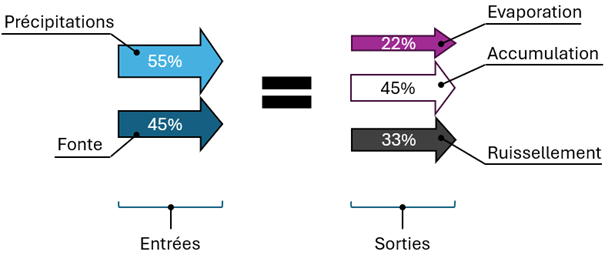

En effet, les précipitations tombées sous forme de neige s’accumulent au cours des mois plus froids, puis elles fondent à l’arrivée du printemps. Lorsque l’on vient mesurer l’accumulation et la fonte de neige, cela correspond à la quantité d’eau manquante dans notre bilan d’équilibre. Maintenant, si l’on reconstitue une moyenne annuelle en intégrant l’accumulation de neige, on obtient des proportions bien différentes, comme montré en figure 4.

Si l’on compare la moyenne annuelle avec et sans considérer l’accumulation de neige, on observe une différence d’un facteur 2, ce qui est très important ! Maintenant, si l’on en revient à notre problème initial : quelle fraction de polluant un être vivant va-t-il finir par ingérer ? Étant donné que la quantité échangée du sol vers l’eau diminue, finalement la quantité de polluant contenue dans le sol va augmenter, et celle contenue dans l’eau va diminuer.

Maintenant il s’agit de savoir si cette différence va modifier la quantité de polluant que l’on va finir par ingérer. Prenons par exemple le mercure, bien connu pour ses effets toxiques pour l’homme. En tenant compte de l’effet de la neige, pour chaque kilogramme de mercure rejeté dans l’environnement, chaque être humain vivant au Nunavik finirait par ingérer 0,1 mg de plus que si l’on ne tient pas compte de la neige. Lorsque l’on sait que la dose hebdomadaire tolérable pour un homme de 80 kg est estimée à 0,32 mg. (Organisation mondiale de la Santé, 2021), on peut se rendre compte à quel point cette différence est significative !

Ces résultats préliminaires semblent confirmer la nécessité d’adapter la notion de temps aux réalités locales lorsque l’on calcule les impacts environnementaux dans des territoires Nordiques… Affaire à suivre !

Par Edgar Sergues, candidat au doctorat du LIRIDE (Université de Sherbrooke)