Quand on va à l’épicerie, on passe notre temps à choisir entre des produits qui répondent au même besoin. Pour une pinte de lait par exemple, on choisit selon le prix, la qualité, l’esthétique et, parfois, d’autres aspects comme l’impact environnemental. Une fois que les consommateurs tendent à faire des choix similaires, il devient important de s’interroger sur les conséquences environnementales de l’augmentation de la demande pour la « meilleure option ».

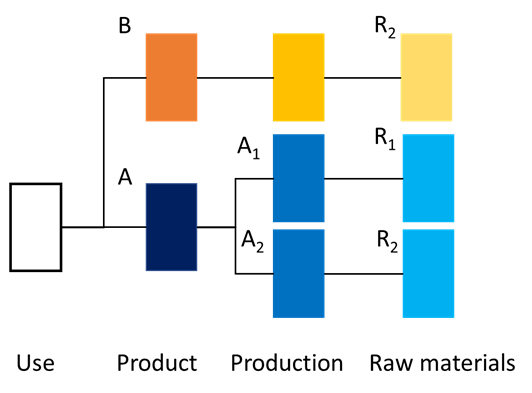

Ce changement de consommation, dite substitution de produit, signifie que les fabricants du produit doivent s’adapter pour répondre à la croissance de la demande. Ceci peut occasionner des répercussions sur toute la chaîne de valeur, soit la production, l’approvisionnement en matières premières jusqu’aux processus de fabrication (figure 1). Cet effet d’entraînement le long de la chaîne d’approvisionnement peut par conséquent entraîner d’importantes variations des impacts environnementaux.

Par exemple, le marché du lait et de ses substituts mobilise des matières premières très différentes (lait de vache, soja, avoine, noix de coco) et des sources de production diverses, tous possédant leur propre lot d’impacts environnementaux. Ces relations forment souvent des systèmes de produits complexes, où la concurrence et la disponibilité doivent aussi être prises en compte. Les modèles doivent donc être capables de saisir ces interactions et leurs conséquences respectives.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

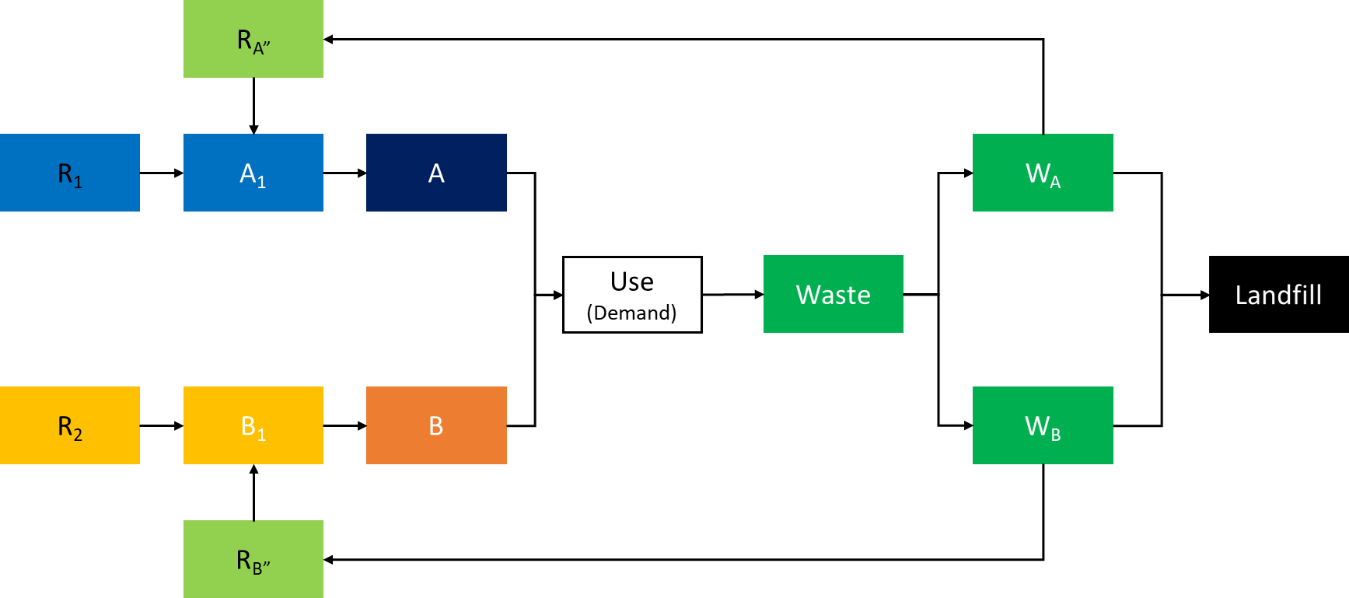

Un modèle de chaîne Matière‑Produit (M‑P) convient bien à cet exercice parce qu’il relie les flux de matière et de produit requis pour fournir un service économique. Il se base sur une structure économique de flux de matière et de produit connectés, suivant des principes de bilan de masse. Il intègre une dynamique d’offre et de demande qui peut être analysée à travers plusieurs étapes de production (matières premières, intermédiaires, produits finaux). Cela permet de représenter les effets de concurrence tant au niveau du produit que de la matière.

Le modèle peut également servir à la fois pour procéder à des analyses descriptives et d’optimisation. Il aide à comprendre comment mieux utiliser les ressources, en cherchant à réduire les coûts tout en respectant les limites des ressources primaires disponibles. Il tient aussi compte des matériaux secondaires issus du recyclage au sein du système, qui rivalisent avec les ressources primaires selon la demande pour les produits (figure 2).

Pour analyser les impacts environnementaux potentiels, la modélisation de chaîne M‑P peut être logiquement reliée à l’analyse du cycle de vie (ACV). L’ACV évalue les impacts environnementaux potentiels d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie (pour plus de détails, lire « Mais, concrètement, c’est quoi une ACV? »).

L’ACV s’articule autour d’une unité fonctionnelle qui définit la ou les fonctions spécifiques remplies par le produit étudié. Cette unité sert de référence pour relier intrants et extrants, assurant la comparabilité entre les différents scénarios évalués. Comme les deux modèles partagent la même approche de fonctionnalité, il est possible d’établir un lien entre les deux modèles.

L’approche de la chaîne M-P permet une évaluation détaillée des politiques environnementales orientées vers les produits, y compris l’évolution des marchés pour des produits concurrents et leurs flux de matière associés. Cette approche est particulièrement utile pour explorer des questions telles que la manière dont les parts de marché évoluent avec ou sans politique, les effets sur les flux de matières et les émissions ainsi que l’efficacité et la pertinence des politiques [3].

En reliant les flux de matière, la dynamique du marché et les impacts environnementaux, cette approche offre un outil puissant pour concevoir et évaluer des politiques qui favorisent une production et une consommation plus durables. Ainsi, on aura une meilleure idée de l’impact environnemental de la « meilleure option » à privilégier, comme évoqué précédemment.

Mon projet de recherche approfondira cette idée en explorant les conséquences environnementales de la substitution de matériaux dans la construction. Ceci se fera en comparant des matériaux traditionnels comme l’acier et le béton à des approches plus récentes utilisant les produits du bois pour des applications avec de longues durées de vie.

Par René Gómez, étudiant au doctorat du LIRIDE (Université de Sherbrooke)