Des maladies rares « fréquentes » aux maladies rares « très rares »

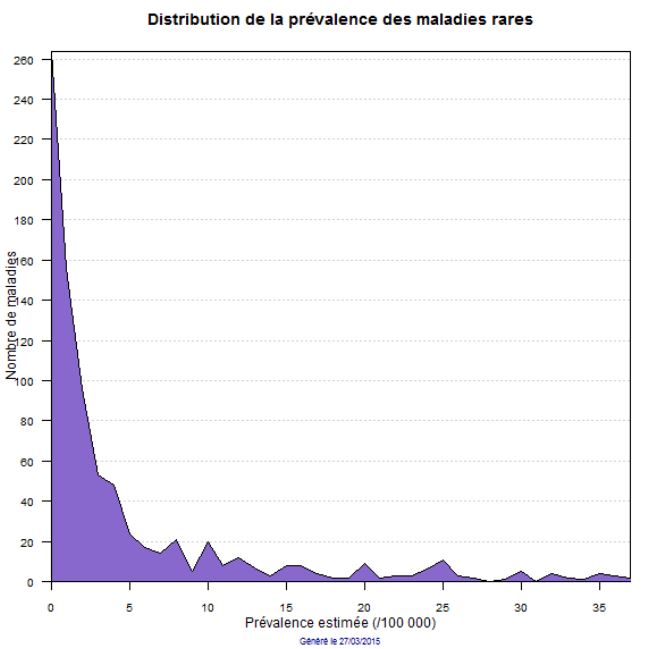

Vous l’avez compris, il existe une grande disparité dans la prévalence des maladies rares et orphelines. Par exemple, il y a un facteur 13 entre la prévalence de la trisomie 21 ou syndrome de Down avec 65 cas à la naissance pour 100 000 personnes et celle de la mucoviscidose avec 7,4 cas pour 100 000 personnes. Ce facteur grimpe à 3800 entre la trisomie 21 et la progéria (ou syndrome de Hutchinson-Gilford), une maladie très rare qui concerne 0,025 cas à la naissance pour 100 000 personnes. On peut facilement se rendre compte des grandes différences dans la prévalence des maladies rares à partir de la courbe de ci-contre (tiré de Orphanet, 2016). Ainsi, la majeure partie des 7000 maladies rares et orphelines ont une prévalence inférieure à 5 cas pour 100 000 personnes.

Vous l’avez compris, il existe une grande disparité dans la prévalence des maladies rares et orphelines. Par exemple, il y a un facteur 13 entre la prévalence de la trisomie 21 ou syndrome de Down avec 65 cas à la naissance pour 100 000 personnes et celle de la mucoviscidose avec 7,4 cas pour 100 000 personnes. Ce facteur grimpe à 3800 entre la trisomie 21 et la progéria (ou syndrome de Hutchinson-Gilford), une maladie très rare qui concerne 0,025 cas à la naissance pour 100 000 personnes. On peut facilement se rendre compte des grandes différences dans la prévalence des maladies rares à partir de la courbe de ci-contre (tiré de Orphanet, 2016). Ainsi, la majeure partie des 7000 maladies rares et orphelines ont une prévalence inférieure à 5 cas pour 100 000 personnes.

Un diagnostic qui peut être très long et coûteux

L’étape du diagnostic peut s’avérer un parcours du combattant pour beaucoup de personnes atteintes d’une maladie rare. Il est ainsi fréquent de devoir attendre des années avant d’être certain de pouvoir mettre un nom sur une affection. Les raisons sont nombreuses. Premièrement, il y a souvent peu d’experts capables de poser le diagnostic et les malades ont donc difficilement accès ces spécialistes. De plus, les connaissances et les données scientifiques sont souvent rares, quand elles ne sont pas carrément inexistantes. En 2006, un sondage réalisé dans 17 pays européens auprès de 18 000 organismes étant en lien avec des personnes souffrant de maladies rares a révélé que « dans 25 % des cas, de 5 à 30 ans sont passés entre l’apparition des premiers symptômes et le diagnostic final ». De plus, avant d’avoir accès à un diagnostic final, « 40 % des malades avaient reçu un mauvais diagnostic, le restant n’ayant aucun diagnostic » (Eurordis, 2006). On appelle d’ailleurs ce phénomène « l’errance diagnostique ». En plus de ces étapes longues, difficiles et remplies d’incertitudes, s‘ajoutent des traitements qui ne correspondent pas à la maladie, des chirurgies inutiles et bien sûr des impacts psychologiques importants. Il faut également ajouter des coûts exorbitants pour des résultats très faibles. Ces coûts sont souvent liés à des médicaments très chers et non couverts par les systèmes de santé publique.

Des maladies jugées non rentables par les entreprises pharmaceutiques

C’est bien sûr et malheureusement une des conséquences directes des taux de prévalence très faibles pour la plupart des maladies rares. Les entreprises pharmaceutiques ont, d’un point de vue commercial, peu intérêt à investir en R&D sur de telles maladies. Pour tenter de faire bouger les lignes et comme nous l’avons précisé dans la 1ère partie de ce billet, plusieurs lois ont été votées par les états afin de mettre en place des politiques publiques incitant les entreprises à augmenter leur budget de recherche sur la création de médicaments dédiée à certaines maladies rares et orphelines (Orphan Drug Act aux États-Unis (1983), ou le Règlement 141/2000 de l’Union Européenne en 2000). Et cela a fonctionné. Aux États-Unis, le nombre de demandes de médicaments sous le statut de « orphelin » est passé de 63 par an en moyenne durant les années 90 à 126 par an en moyenne entre 2001 et 2010 (voir figure 1 de l’article). L’Europe a vécu une tendance similaire depuis qu’elle a mis en place sa propre politique incitative.

C’est bien sûr et malheureusement une des conséquences directes des taux de prévalence très faibles pour la plupart des maladies rares. Les entreprises pharmaceutiques ont, d’un point de vue commercial, peu intérêt à investir en R&D sur de telles maladies. Pour tenter de faire bouger les lignes et comme nous l’avons précisé dans la 1ère partie de ce billet, plusieurs lois ont été votées par les états afin de mettre en place des politiques publiques incitant les entreprises à augmenter leur budget de recherche sur la création de médicaments dédiée à certaines maladies rares et orphelines (Orphan Drug Act aux États-Unis (1983), ou le Règlement 141/2000 de l’Union Européenne en 2000). Et cela a fonctionné. Aux États-Unis, le nombre de demandes de médicaments sous le statut de « orphelin » est passé de 63 par an en moyenne durant les années 90 à 126 par an en moyenne entre 2001 et 2010 (voir figure 1 de l’article). L’Europe a vécu une tendance similaire depuis qu’elle a mis en place sa propre politique incitative.

Cependant, des voix s’élèvent pour dénoncer la manipulation par les entreprises pharmaceutiques de la politique incitative américaine visant à augmenter la recherche sur les médicaments destinés aux maladies rares et orphelines. Dans un article publié sur le site de la National Public Radio (NPR), on apprend ainsi que des entreprises ont réussi à faire approuver en tant que médicaments orphelins des brevets qui étaient destinés à une commercialisation de masse. Ces entreprises ont donc empoché des millions de dollars issus de fonds publics, soit par exemption de taxes, ou encore par des subventions directes. Nous vous suggérons de lire cet article très éloquent.

Le diagnostic collaboratif comme solution innovante

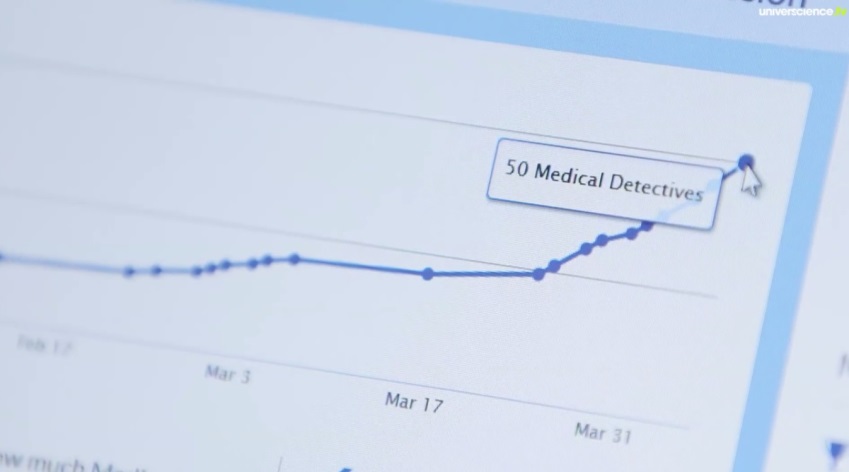

Nous l’avons vu plus haut, le temps requis pour établir un diagnostic final peut s’avérer long et être très coûteux. Cependant, internet peut se transformer en un outil puissant dans le cas des maladies rares. Puisque l’accès aux rares spécialistes est très difficile, pourquoi ne pas les mettre à disposition des patients à l’échelle de planète par l’intermédiaire de la toile ? L’émission Futuremag en France a produit un petit reportage en 2014 sur l’initiative d’un habitant de San Francisco dont la sœur souffre de la maladie de l’X fragile. Comme le mentionne le reportage, « le diagnostic a demandé 3 ans, 16 spécialistes et 100 000 $ ». C’est suite à ce constat que Jared Heyman a créé Crowdmed qui consiste en une plateforme de partage des dossiers médicaux (anonymes) en ligne, afin que des médecins et spécialistes se penchent sur des cas, comme des détectives. Même si cette approche états-unienne est originale, il convient de mentionner que l’Europe possède depuis 2006 un programme de mise en commun des données et de recherche sur les maladies rares. Le programme E-Rare regroupe ainsi 25 organisations issues de 17 pays européens et même non européens puisque les Instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds québécois de recherche en santé du Québec sont partenaires du projet. Les objectifs de E-Rare sont « destinés à favoriser un échange systématique d’informations et à créer un programme transnational de recherche sur les maladies rares. »

Nous l’avons vu plus haut, le temps requis pour établir un diagnostic final peut s’avérer long et être très coûteux. Cependant, internet peut se transformer en un outil puissant dans le cas des maladies rares. Puisque l’accès aux rares spécialistes est très difficile, pourquoi ne pas les mettre à disposition des patients à l’échelle de planète par l’intermédiaire de la toile ? L’émission Futuremag en France a produit un petit reportage en 2014 sur l’initiative d’un habitant de San Francisco dont la sœur souffre de la maladie de l’X fragile. Comme le mentionne le reportage, « le diagnostic a demandé 3 ans, 16 spécialistes et 100 000 $ ». C’est suite à ce constat que Jared Heyman a créé Crowdmed qui consiste en une plateforme de partage des dossiers médicaux (anonymes) en ligne, afin que des médecins et spécialistes se penchent sur des cas, comme des détectives. Même si cette approche états-unienne est originale, il convient de mentionner que l’Europe possède depuis 2006 un programme de mise en commun des données et de recherche sur les maladies rares. Le programme E-Rare regroupe ainsi 25 organisations issues de 17 pays européens et même non européens puisque les Instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds québécois de recherche en santé du Québec sont partenaires du projet. Les objectifs de E-Rare sont « destinés à favoriser un échange systématique d’informations et à créer un programme transnational de recherche sur les maladies rares. »

Contrairement à leur qualificatif, la littérature tant scientifique que grand public est importante concernant les maladies rares et orphelines. Cette deuxième partie de billet visait à vous faire prendre conscience du défi que représente non seulement la recherche sur ces maladies qui touchent des centaines de millions de personnes dans le monde, mais aussi le quotidien de celles qui souffrent des affections les plus rares et pour lesquelles la médecine n’offre la plupart du temps que peu de traitements. Cependant, à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, il semble qu’il soit possible de mettre en commun des ressources et des données jusque-là dispersées et isolées à l’échelle de la planète. L’innovation et des traitements abordables, c’est bien ce dont ont besoin les personnes les plus touchées par des maladies qui affectent toute une vie.

C’est bien sûr et malheureusement une des conséquences directes des taux de prévalence très faibles pour la plupart des maladies rares. Les entreprises pharmaceutiques ont, d’un point de vue commercial, peu intérêt à investir en R&D sur de telles maladies. Pour tenter de faire bouger les lignes et comme nous l’avons précisé dans la 1ère partie de ce billet, plusieurs lois ont été votées par les états afin de mettre en place des politiques publiques incitant les entreprises à augmenter leur budget de recherche sur la création de médicaments dédiée à certaines maladies rares et orphelines (

C’est bien sûr et malheureusement une des conséquences directes des taux de prévalence très faibles pour la plupart des maladies rares. Les entreprises pharmaceutiques ont, d’un point de vue commercial, peu intérêt à investir en R&D sur de telles maladies. Pour tenter de faire bouger les lignes et comme nous l’avons précisé dans la 1ère partie de ce billet, plusieurs lois ont été votées par les états afin de mettre en place des politiques publiques incitant les entreprises à augmenter leur budget de recherche sur la création de médicaments dédiée à certaines maladies rares et orphelines ( Nous l’avons vu plus haut, le temps requis pour établir un diagnostic final peut s’avérer long et être très coûteux. Cependant, internet peut se transformer en un outil puissant dans le cas des maladies rares. Puisque l’accès aux rares spécialistes est très difficile, pourquoi ne pas les mettre à disposition des patients à l’échelle de planète par l’intermédiaire de la toile ? L’émission Futuremag en France

Nous l’avons vu plus haut, le temps requis pour établir un diagnostic final peut s’avérer long et être très coûteux. Cependant, internet peut se transformer en un outil puissant dans le cas des maladies rares. Puisque l’accès aux rares spécialistes est très difficile, pourquoi ne pas les mettre à disposition des patients à l’échelle de planète par l’intermédiaire de la toile ? L’émission Futuremag en France