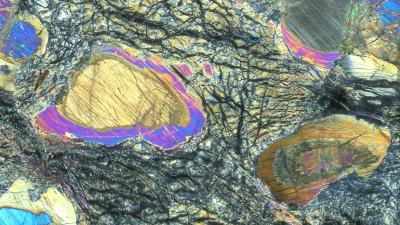

Depuis plus d’un siècle l’interprétation mécanique de la formation des fractures naturelles préoccupe les géologues tant du point de vue académique (comment l’écorce terrestre se déforme-t-elle en cassant ?) qu’industriel (réserves de fluides, gîtes minéraux). Les résultats de recherches interdisciplinaires menées depuis une dizaine d’années dans le cadre du consortium Geo-FracNet et d’une collaboration avec les sociétés Shell et Total sous la direction de Alexandre Chemenda, physicien-géomécanicien de Géoazur (CNRS/Université Nice Sophia Antipolis) et de Jean-Pierre Petit, géologue de Géosciences Montpellier (CNRS/Université Montpellier 2), remet en cause les interprétations généralement admises des fractures les plus abondantes de l’écorce superficielle, les diaclases (ou joints tectoniques). Elles s’organisent en réseaux géométriques parfois très spectaculaires. La synthèse d’analyses de terrain détaillées et de travaux expérimentaux récents suggère que ces diaclases ne seraient que l’expression d’une dilatation localisée. Ceci a des conséquences sur la genèse des réservoirs fracturés et plus généralement, sur la compréhension des mécanismes de rupture des géomatériaux. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs publications dans des revues spécialisées dont Tectonophysics.

Les plus populaires

Le 3e visiteur interstellaire

Vendredi 4 juillet 2025

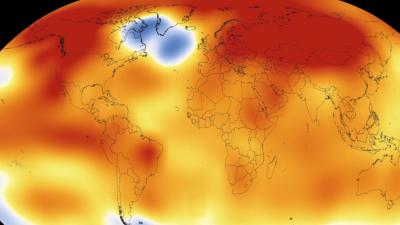

Le mystère de la tache bleue de l’Atlantique Nord résolu?

Jeudi 10 juillet 2025

Doléances pour les collections scientifiques de nos musées

Dimanche 13 juillet 2025