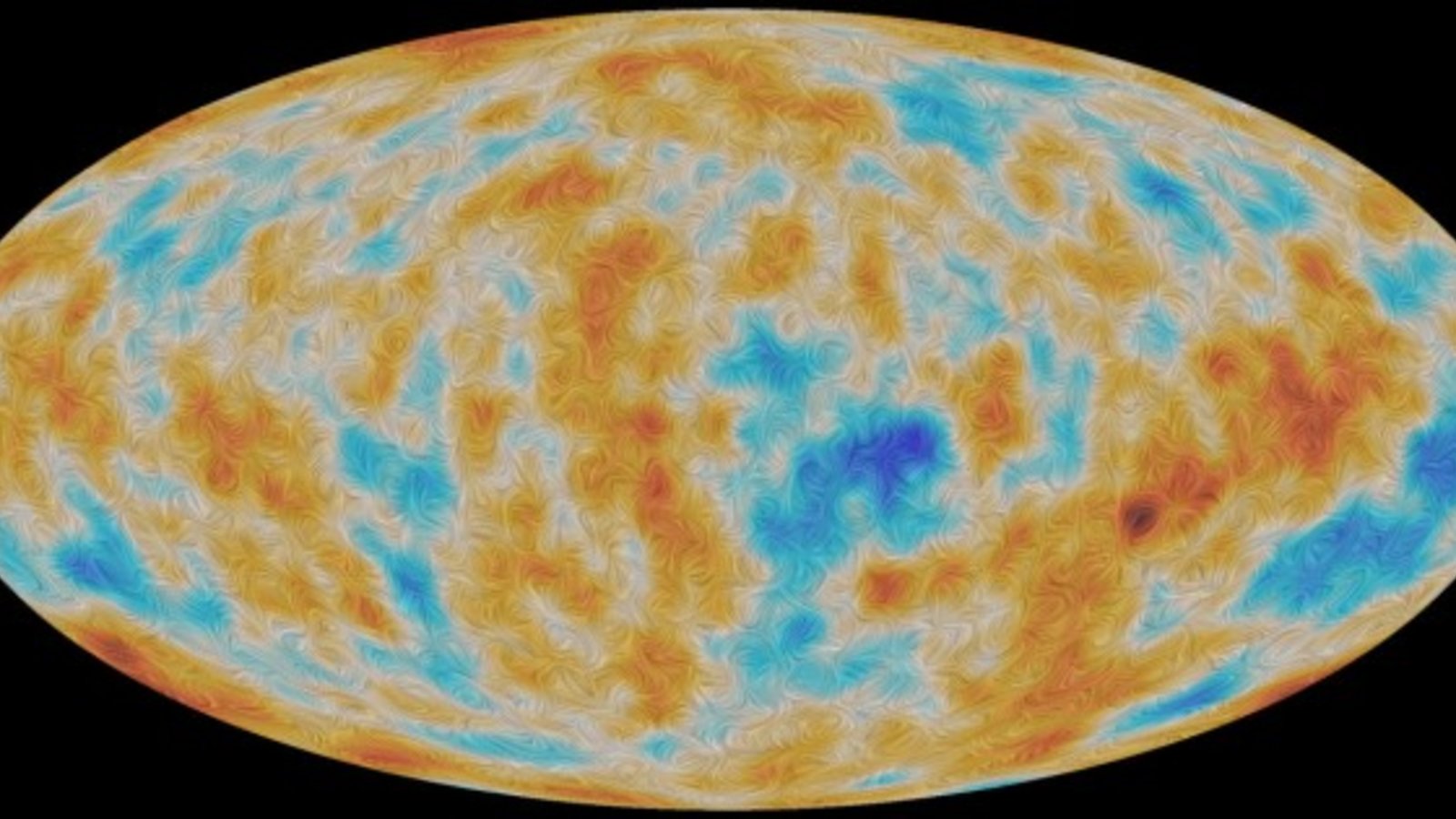

Orange et bleue, une vraie œuvre d’art: voilà ce à quoi ressemble la carte de la première lumière émise, le rayonnement fossile, quelques 380 000 ans après le Big-Bang. Autant dire, à l’échelle humaine, ceci est plutôt comparable à une échographie après quelques secondes (ou dixièmes de seconde? millièmes?) de grossesse qu’une réelle image de l’Univers à sa naissance. Les couleurs correspondent aux zones plus «chaudes» (oranges) ou plus «froides» (bleues) que la température moyenne de -270°C. Il faut savoir que le zéro absolu, soit la température la plus basse qui puisse exister dans notre Univers, vaut -273.15°C. Et on ose se plaindre des hivers québécois!

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Mais ce n’est pas pour ramener un joli souvenir que le satellite Planck a été lancé dans le vide en 2009. Sa mission, tel un explorateur de l’espace, était de cartographier ledit rayonnement fossile dans l’espoir d’illuminer le mystère obscur qui entoure l’origine de, eh bien, tout. Et il n’a pas déçu.

Les informations de Planck indiquent que les premières étoiles ont brillé quelques 550 millions d’années après le Big-Bang, ce qui les rajeunit de près de 100 millions d’années qu’originellement supposé. Pas très impressionnant quand on estime l’âge de l’Univers à plus de 13 milliards d’années.

Détrompez-vous! Dans la peau de l’astrophysicien, estimer les premières étoiles à 450 millions d’années après Big-Bang oblige la présence d’une source d’énergie supplémentaire et inconnue, qui aurait permis aux jeunes étoiles de briller, car à cette époque, la forte circulation des atomes dans l’espace, due à une très haute température, rendait une autonomie lumineuse des astres impossible. Autrement dit, les étoiles ont préféré laisser le temps à l’Univers de se refroidir la tête pendant quelques 100 millions d’années et pointer le bout de leur nez une fois qu’un certain calme se soit installé. Grâce à ces nouvelles données, Planck a débarrassé la science de l’énigme de l’énergie inconnue.

En se basant sur ces conclusions, Planck a permis d’en remettre une couche: l’Univers n’aurait pas 13,819 milliards d’années, mais 13,77 milliards d’années. Et ce n’est que le début. Beaucoup d’espoirs et d’attentes sont placés dans la mission de Planck, et en attendant de ses nouvelles, on se délectera d’avoir fait un pas de plus —un pas de fourmis, certes, mais un pas tout de même— vers la résolution de l’origine de l’Univers.

J. Finders