Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur du bâtiment sont importantes, particulièrement en ce qui concerne les bâtiments existants. Pour tenter de les atténuer, la littérature actuelle se concentre principalement sur les stratégies technologiques, telles que l'utilisation de matériaux bas-carbone (voir [1] et [2]). Cela soulève la question suivante : est-ce que seules les stratégies technologiques sont à privilégier pour atteindre la décarbonation des bâtiments, ou les stratégies non-technologiques sont également essentielles?

Dans mon article scientifique publié en 2024 [3], je présente une comparaison originale du potentiel d’atténuation des impacts environnementaux entre différentes stratégies non-technologiques et technologiques à l’aide d’une analyse du cycle de vie (ACV). Dans cette étude, l’utilisation de matériaux bas-carbone, l’emploi de matériaux à contenu recyclé et la réduction de la consommation d’énergie grâce à des méthodes de rénovation énergétique de l’enveloppe constituent les scénarios technologiques évalués. Ces scénarios ont été sélectionnés en raison de leur importance à diminuer les GES intrinsèques, c’est-à-dire les GES qui résultent de la fabrication et de la transformation des matériaux du bâtiment.

Du point de vue non-technologique, la stratégie la plus courante, à savoir le changement de comportement des résidents, ainsi que la stratégie la plus efficace, c’est-à-dire l’économie collaborative [4] (désignée « adaptation » ci-après) sont évaluées. Le scénario d’adaptation repose sur la transformation de l’aménagement intérieur de la maison afin d’accueillir des ménages additionnels au ménage principal, tout en offrant à chacun une intimité et un confort adéquat. Par ailleurs, le potentiel de réduction des GES des bâtiments existants a également été évalué en tenant compte des effets combinés d’une stratégie technologique, la rénovation énergétique, et d’une stratégie non-technologique, l’adaptation.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

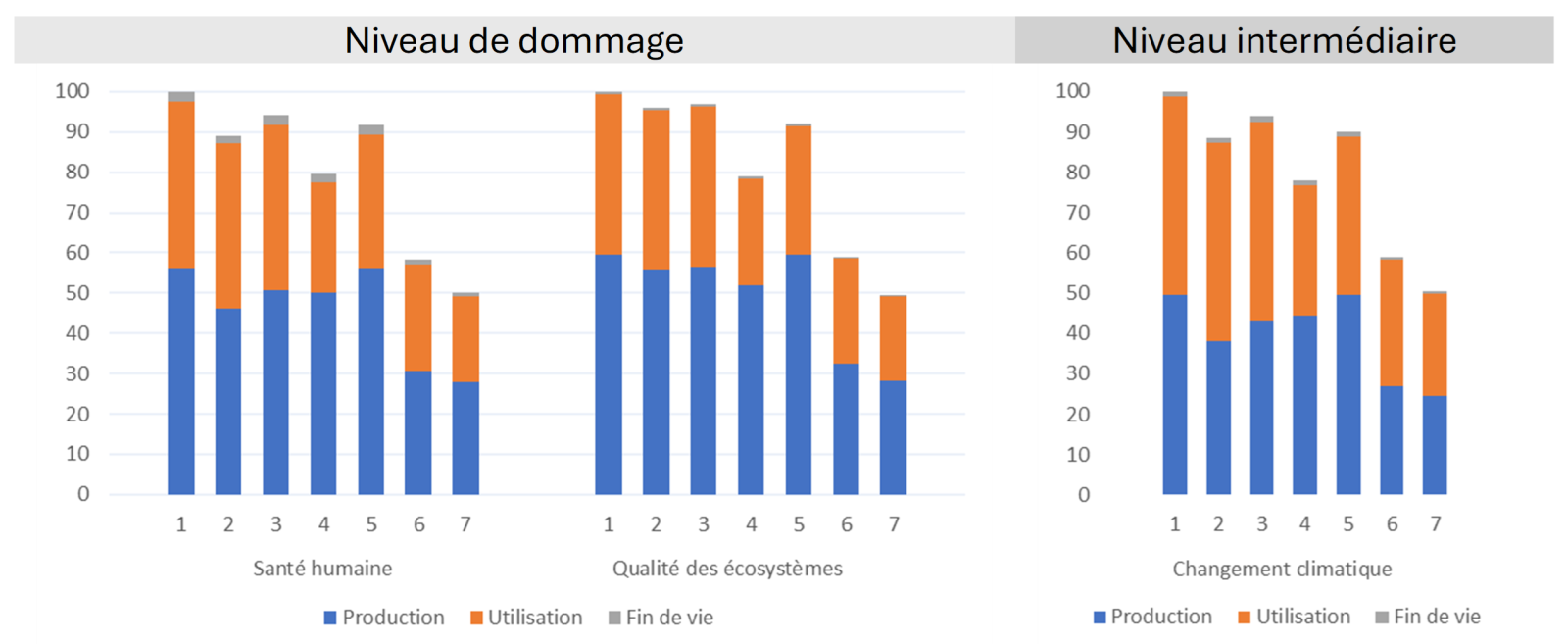

Figure : Résultats de l'analyse du cycle de vie attributionnelle (ALCA) (méthode Impact World+)

1 : Scénario de référence, 2 : Scénario matériaux bas-carbone, 3 : Scénario recyclé, 4 : Scénario rénové, 5 : Scénario comportemental, 6 : Scénario d’adaptation, 7 : Scénario combinant adaptation et rénovation énergétique

Une maison unifamiliale typique de Montréal a servi de référence pour évaluer la performance environnementale des scénarios intégrant les différentes stratégies d’atténuation des GES. Les résultats de l'analyse comparative (Figure) indiquent que les stratégies non-technologiques offrent un potentiel prometteur pour minimiser les impacts environnementaux sur tous les indicateurs considérés.

Le scénario d’adaptation, avec son potentiel d’atténuation pouvant aller de 40 % à 50 %, s’illustre comme le plus prometteur, dépassant le scénario de la rénovation énergétique de l’enveloppe, qui constitue la principale stratégie d’atténuation pour les bâtiments existants. Ce scénario non-technologique permet d’économiser d’importantes quantités de matériaux et d’énergie, réduisant ainsi l’impact environnemental des phases de production et d’utilisation. Cette économie résulte d’une meilleure utilisation de l’espace et de l’énergie grâce à une augmentation du nombre d’occupants par surface de plancher, notamment en réduisant les besoins en matériaux et en évitant la construction de nouvelles maisons. Par ailleurs, le partage de l'espace réduit la consommation d'énergie, car le chauffage dépend principalement du volume d’espace à chauffer, optimisant ainsi les besoins énergétiques par occupant. Enfin, la combinaison de l’adaptation et de la rénovation énergétique démontre un potentiel de réduction des impacts environnementaux de 50 % à près de 60 %, soit une réduction supplémentaire de 10 % à ce qui est obtenu du scénario d'adaptation seul.

Le scénario comportemental, qui constitue la deuxième stratégie non-technologique, obtient également des performances équivalentes, voire supérieures, à certains scénarios technologiques, notamment l'utilisation de matériaux recyclés et de matériaux bas-carbone. Cela révèle que le simple fait de modifier le comportement des occupants peut engendrer des bénéfices environnementaux équivalents aux améliorations technologiques, lesquelles nécessitent des efforts et des ressources considérablement plus importants.

Ces résultats mettent en lumière le potentiel des stratégies non-technologiques généralement négligées dans le secteur du bâtiment. Pourtant, leur mise en œuvre requiert moins de ressources et consomme moins d'énergie que les changements technologiques actuellement mis de l’avant. Par conséquent, il est nécessaire de mener des recherches supplémentaires afin d'examiner les avantages d'adopter ces stratégies conjointement aux approches technologiques. En particulier, la combinaison du scénario d'adaptation et de la rénovation énergétique, qui présente un potentiel efficace pour réduire les GES intrinsèques, tout en valorisant les bâtiments existants et en évitant la construction de nouveaux bâtiments.

Compte tenu du potentiel prometteur des stratégies non-technologiques pour atténuer les impacts environnementaux des bâtiments, mon projet de doctorat, l'un des projets en cours au LIRIDE, se consacre à l’évaluation de ces stratégies. Plus précisément, l’objectif de mon projet consiste à combler les lacunes méthodologiques permettant l’évaluation de l'efficacité environnementale de ces stratégies appliquées à grande échelle au moyen d'une ACV. L’idée est d’obtenir une perspective plus complète des bénéfices environnementaux directs et indirects résultant de la mise en œuvre des stratégies non-technologiques.

Par Sogand Shahmohammadi, candidate au doctorat au LIRIDE (Université de Sherbrooke).