On dit souvent que la contrainte est la mère de la créativité, et ce n’est pas faux. Que ce soit des contraintes qui viennent de l’extérieur ou qu’on se donne soi-même, au-delà de son côté limitant, une contrainte est déjà un début de structure. Et quand on écrit, c’est déjà bien mieux que le vide de la page blanche ! C’est ainsi que j’ai eu l’idée ce matin de prendre les trois articles que m’a envoyé mon paternel de recherchiste (qui, à 91 ans, continue de me faire partager régulièrement sa revue de presse quotidienne) pour essayer d’y ajouter ma petite touche neurobiologique. Le lien sera évident avec l’article portant sur l’aphantasie, cette incapacité étrange à générer des images mentales. J’en trouverai sans trop de problème aussi pour celui sur les pensées récurrentes, ces ruminations que l’on associe à notre système de pensée plus « délibératif », par opposition à l’autre qui serait plus automatique et inconscient. Et je crois même pouvoir faire quelques rapprochements avec le dernier article sur le stoïcisme et nos mécanismes de régulation impliquant le cortex préfrontal !

Un mot d’abord donc sur l’article de Rose-Aimée Automne T. Morin publié dans La Presse de mercredi dernier et qui présente le cas d’un québécois qui souffre d’aphantasie. Il ne peut donc visualiser mentalement le visage de sa sœur décédée, ou toute autre être ou chose avec la richesse de détails qui nous viennent spontanément avec ces images mentales que nous générons, nous les « neurotypiques », naturellement et sans effort ! C’est tout à fait étonnant et je ne connaissais pas ce dérèglement psychique étrange (il y en a tellement…). D’autant plus étrange pour moi (et c’est le but de cet exercice matinal : réagir spontanément aux trois articles), qu’il semble aller à l’encontre d’un phénomène très fondamental, qu’on explique habituellement d’un point de vue neurologique par l’activation d’aires corticales sensorielles secondaires. Dans le cas de la modalité visuelle (car l’aphantasie semble aussi pouvoir affecter d’autre modalités sensorielles), ce sont beaucoup les aires visuelles dites secondaires (ou « extrastriées » : V2, V3, V4, etc.) qui sont activées quand on rêve, par exemple. Un phénomène durant lequel, comme on le sait, la génération d’images mentales est très riche.

Or on sait également, de manière générale, que c’est la participation de ces mêmes aires sensorielles secondaires qui nous permettent de percevoir les êtres et les choses et qui, lorsqu’elles sont réactivées plus tard, génèrent cette imagerie mentale de nos souvenirs qui nous est si familière. Mais comment diable alors les personnes aphantasiques peuvent-elles percevoir le monde normalement (avec l’apport essentiel de leurs aires corticales sensorielles secondaires) et ne pas être capable de mettre à contribution ces mêmes aires pour générer des images mentales comme cela se fait naturellement dans un cerveau neurotypique ? Personnellement, je n’en ai pas la moindre idée…

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Dans son article « Penser moins, penser mieux », Marissa Groguhé se demandait hier pour sa part « si l’idée stoïcienne d’accepter sa place dans l’univers pouvait nous aider à diminuer notre propension à ruminer (ou overthinker) ? »

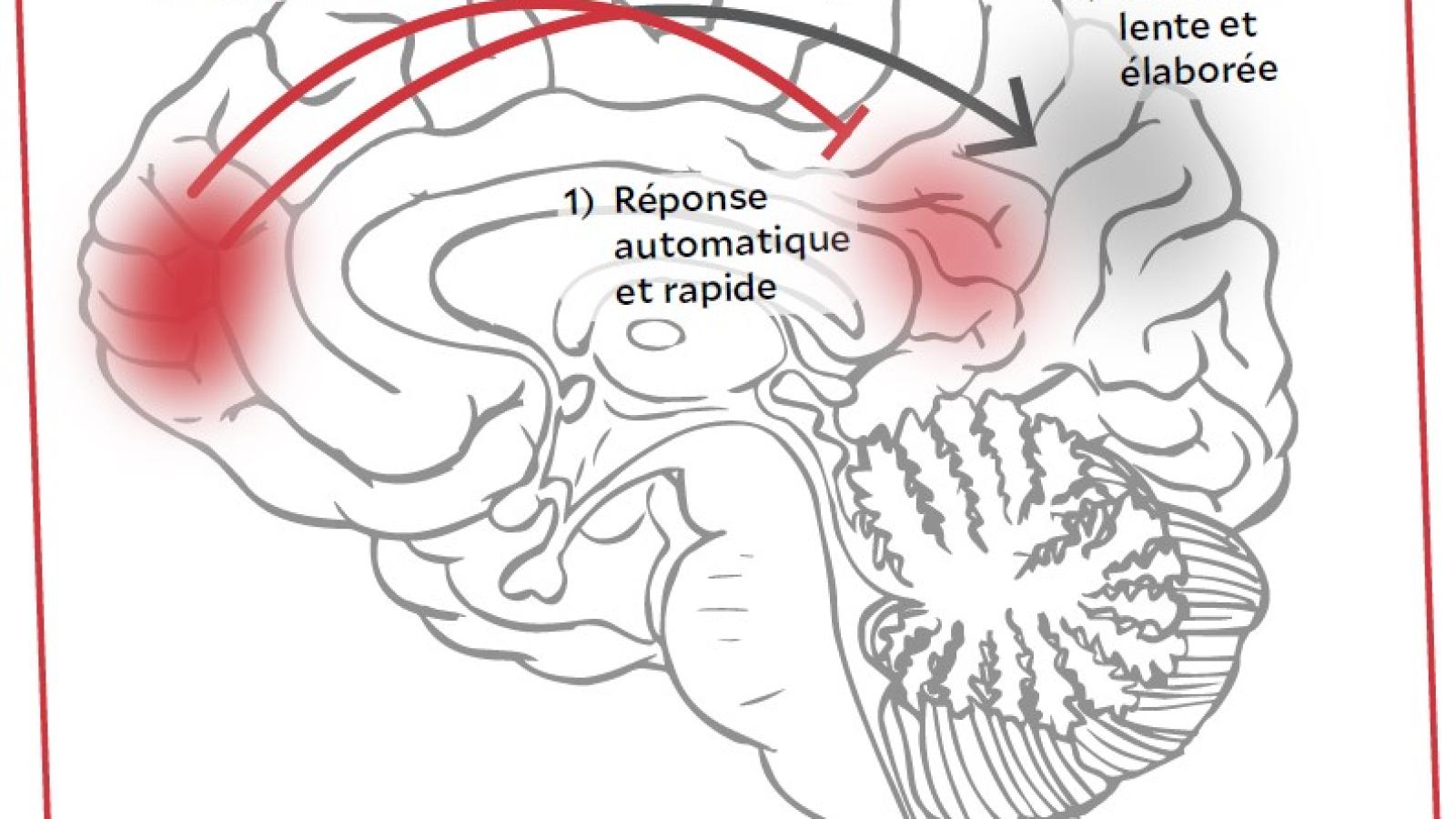

Comme elle le résume fort bien, « C’est l’un des symptômes que chaque anxieux côtoie, mais que tout le monde peut vivre à l’occasion : la rumination mentale (ou overthinking), qui peut faire un tout de rien et rendre obsessif un sentiment négatif. » Cela me fait immédiatement penser à deux notions fondamentales des neurosciences cognitives contemporaines, celle du réseau cérébral du mode par défaut, et l’inhibition frontale associée à l’autorégulation de nos comportements. Comme j’explique les deux dans mon livre, je vous en colle ici deux extraits.

Pour décrire un peu le « réseau du mode par défaut » j’écris, à la page 340, que :

« Toutes ces structures réparties dans différentes régions cérébrales ont des connexions anatomiques et augmentent leur activité quand on laisse aller librement ses pensées, quand on se « tourne vers l’intérieur », quand notre esprit vagabonde. Ça peut être quand on se rappelle un souvenir autobiographique, qu’on envisage ce qu’on a à faire dans un futur proche ou plus lointain, qu’on essaie de comprendre le point de vue des autres ou tout ce qui touche à notre identité profonde, à notre « soi », au sentiment d’être nous-même : les souvenirs rattachés à notre histoire de vie, les traits de personnalité qu’on se reconnaît, les émotions qu’on vit, etc. »

À la base, l’activation de ce réseau n’est donc pas mauvais, puisque c’est ainsi que notre cerveau cherche à améliorer ses modèles pour ses interactions futures avec son environnement, surtout humain. Mais on doit éviter son « emballement », si l’on peut dire. Et pour ça, il n’est pas inutile de s’intéresser aux bases cérébrales de l’autorégulation cognitive que je décris aux pages 401 et 403 de mon livre et qui pourraient contribuer au stoïcisme que la journaliste évoque comme attitude possible pour amoindrir les effets négatifs de la rumination d’idées noires :

« Le contrôle inhibiteur permet non seulement la suppression de pensées ou d’actions automatiques inappropriées, mais également de résister aux interférences d’informations non pertinentes à une tâche donnée. […] Autrement dit, le cortex préfrontal inférieur permet de bloquer les automatismes mentaux pour laisser le temps à d’autres stratégies de pensées d’émerger. »

Si c’est le cas, cela résonnerait aussi beaucoup avec le troisième article dont l’auteur, Anglesh Major, fait du stoïcisme son antidote aux aléas de la vie et autres fléaux sociaux qui, de tout temps, tendent à nous éloigner de notre quête de sens. Ce serait alors un des nombreux exemples de concepts philosophiques que l’on parvient aujourd’hui à « naturaliser » un peu, c’est-à-dire à en discerner les mécanismes cérébraux sous-jacent. Et loin de susciter alors un désenchantement, cette compréhension plus profonde de sagesses millénaires permet il me semble de mieux en apprécier le caractère universel. Sans pouvoir contrer complètement ces processus neuronaux, on peut, les connaissant mieux, peut-être apprendre à les contourner ou les infléchir de manière à en tirer parti. C’est ce que Henri Laborit voulait dire avec sa fameuse analogie sur la loi de la gravité, sorte de précepte stoïque qui ne dit pas son nom…

« Tant que l’on a ignoré les lois de la gravitation, [l’être humain] a cru qu’il pouvait être libre de voler. Mais comme Icare il s’est écrasé au sol. Lorsque les lois de la gravitation ont été connues, [l’être humain] a pu aller sur la lune. Ce faisant, il ne s’est pas libéré des lois de la gravitation mais il a pu les utiliser à son avantage. »