Déjà, se spécialiser en science introduit un biais: autant le scientifique que le journaliste considèrent que la science est importante. Et ce biais en entraîne un autre: des gens qui ne veulent pas croire à la science catalogueront le scientifique ou le journaliste comme un ennemi. Ce qui lance mal une discussion.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

C’est là un phénomène connu des psychologues: nous filtrons tous de l’information en fonction de nos parcours personnels et de nos références culturelles. On appelle ça la cognition culturelle. Et comme quoi ce problème est central à la communication scientifique, il était au coeur d’au moins quatre ateliers, lors du congrès Science Online qui avait lieu du 19 au 21 janvier à l’Université de Caroline du Nord.

«Si vous communiquez la science, vous en êtes un défenseur. La question est: jusqu’où pouvez-vous aller» pour la défendre, a commencé John Timmer, directeur des contenus scientifique chez Ars Technica, en ouvrant l’atelier «You’ve got your politics in my science».

Parfois, le sujet ne suscite aucune controverse —l’astronomie, par exemple. Mais souvent, oui, a écrit l’auteure de science-fiction et vulgarisatrice Stephanie Zvan dans un texte préparatoire à cet atelier, et c’est alors que la neutralité que s’impose traditionnellement le scientifique devient un boulet:

Nous voulons que nos scientifiques soient aussi neutres que possible dans la pratique de la science. Mais en même temps, il semble ridicule de suggérer qu’ils puissent être neutres sur les résultats. La connaissance a fréquemment des implications concrètes. Les scientifiques sont plus près des sources de cette connaissance que quiconque. Combien de temps devraient-ils rester neutres?

De plus, on découvre peu à peu que le problème n’est pas seulement culturel: il est enraciné dans le fonctionnement même de notre cerveau. David Ropeik, qui enseigne la perception du risque à Harvard et animait l’atelier sur la «communication du risque», explique que notre cerveau est programmé pour réagir vite: nous fermons les yeux instinctivement si un objet s’approche de nous; nous avons des biais qui nous font privilégier une information sans y réfléchir, et nous nous forgeons des opinions pour nous ajuster à un groupe.

En d’autres termes, notre cerveau prend des raccourcis continuellement, et ce n’est pas parce que nous sommes submergés d’information à l’heure d’Internet: nos cousins animaux sont ainsi faits. Vaut mieux courir au premier bruit suspect que de risquer d’être avalé par un prédateur.

«Nous sommes programmés pour mettre plus d’emphase sur la façon dont nous percevons le risque que sur les faits rationnels», résume David Ropeik.

C’est ce qui explique que des gens refusent de faire vacciner leurs enfants: leur feeling leur dicte que le risque du vaccin est plus grand. Les mêmes neurones leur feront dire que le risque de mourir à cause d’une centrale nucléaire est supérieur à celui d’une centrale au charbon, et ils seront sourds à toute statistique disant le contraire.

Une discussion rationnelle peut mener à une impasse

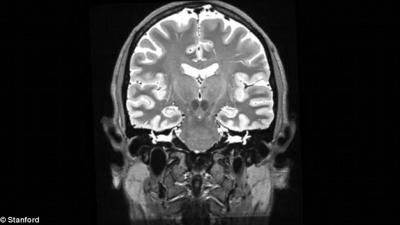

Ce qui ramène au point de départ : est-il utopique d’espérer convaincre quelqu’un par des arguments purement rationnels? On pourrait le croire quand, dans l’atelier « Couvrir les neurosciences politiques », sont résumées des recherches récentes qui tendent à conclure que le cerveau d’une personne diffère, suivant qu’elle penche, politiquement, plus à gauche ou plus à droite.

Seth Mnookin pour sa part, journaliste et auteur du livre The Panic Virus —et clairement engagé, lui, dans le débat public— reconnaît qu’il a cessé d’affronter les mouvements anti-vaccination: «c’est contre-productif».

Mais John Timmer et sa co-modératrice, Stéphanie Zvan, étaient plus optimistes. Pour cette dernière, pas de quartiers: «critiquez-les s’ils ont tort». Et utilisez des «personnalités-ponts», c’est-à-dire des gens dont «l’expertise» ne pourra pas être balayée par le camp d’en face —par exemple, des mamans pour vanter les mérites de la vaccination.

«Je pense qu’il y a des gens qui peuvent être convaincus», ajoute John Timmer, s’ils sont déjà prêts à changer d’idée. Mais parfois, il faut emprunter des voies détournées: au cours de son atelier, un des participants a donné en exemple ces militants écologistes du Kansas qui ont renoncé à convaincre leurs concitoyens du réchauffement climatique, mais sont parvenus à les enrôler dans des efforts à grande échelle d’économies d’énergie et dans des investissements gouvernementaux dans les énergies nouvelles (en jouant la carte de la compétitivité).

Un rôle pour les politiciens

Il serait plus facile de jeter des ponts si la science était prise plus au sérieux en politique. Shawn Otto, qui était de la petite équipe qui a lancé Science Debate 2008 et qui est de la petite équipe qui tente de lancer Science Debate 2012 —amener les candidats à la présidence à parler de science— animait un atelier dont le titre donnait le ton d’un certain pessimisme: «Can democracy still work in the age of science ».

Il croit possible d’en arriver à convaincre des politiciens d'être davantage rationnel lorsque la science est en jeu... mais probablement pas ceux d’aujourd’hui. Concrètement, en cette année électorale américaine, le biais de cognition se traduit par une attitude férocement anti-intellectuelle chez les candidats républicains: ceux-ci peuvent nier le réchauffement, la vaccination, l’évolution (et attaquer Mitt Romney... parce qu’il parle français!), sans que cela ne leur fasse perdre un seul point dans les sondages.

Un rôle pour journalistes et blogueurs

Pour faire avancer les choses, nul doute que les journalistes ont un rôle à jouer: c’est un des arguments du livre d’Otto, Fool Me Twice , qui commence par une statistique déconcertante: en janvier 2008, sur 2975 questions posées aux différents candidats à la présidence des États-Unis... six avaient porté sur le réchauffement climatique. En comparaison, trois mentionnaient le mot «OVNI».

Et les scientifiques sont, cette fois, sur la même ligne de départ que les journalistes: eux aussi pourraient jouer un rôle d’influenceur, à travers des blogues. John Timmer et David Ropeik en sont deux exemples —ce dernier se donnant d’ailleurs pour mission, de son propre aveu, d’améliorer la couverture médiatique du risque. Objectif complexe, en cette ère où une blogueuse anti-vaccination est bien plus populaire que bien des journalistes scientifiques...