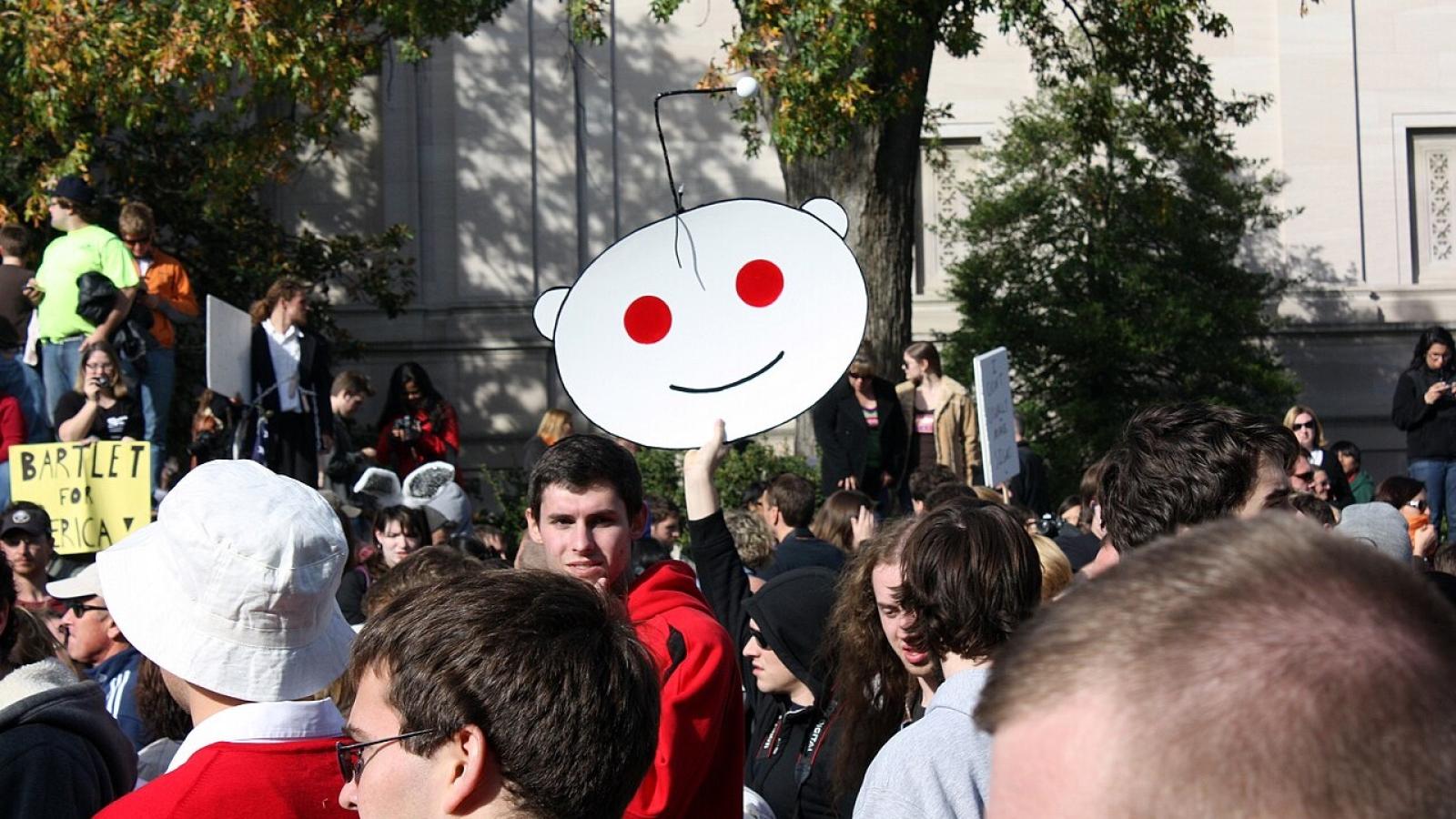

Un quart de million d’Américains ont manifesté à Washington, dans le cadre d’une marche « pour restaurer la raison » (rally to restore sanity). Dans un contexte politique marqué par le mensonge et l’appel à l’émotion, ces gens sentaient le besoin de crier haut et fort afin qu’on injecte un peu plus de rationalité dans le discours public.

À lire également

Si vous n’en avez pas entendu parler ces jours-ci, c’est parce que cette marche a eu lieu il y a 15 ans cette année, le 30 octobre 2010. C’était un événement inédit: une marche non pas pour les droits civiques, ni contre la guerre ni pour dénoncer les inégalités, mais une marche de protestation contre les insultes, la malhonnêteté intellectuelle et les « discours de peur ».

L’idée avait été lancée quelques semaines plus tôt par Jon Stewart, à l’époque animateur de la populaire émission de télé humoristique The Daily Show, sur la chaîne Comedy Central, et par son acolyte Stephen Colbert. C’est à ce dernier qu’on doit l’invention, en 2005, du terme ironique truthiness; littéralement, si ça a l’air vrai (truth), c’est que c’est vrai.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Commentant avec enthousiasme l’événement quelques mois plus tard, le magazine Skeptical Inquirer, dont le slogan était justement « pour la science et la raison », vantait l’atmosphère bon enfant de l’événement: « pendant trois heures, Stewart et Colbert ont critiqué la rhétorique irrationnelle et alarmiste qui inonde les médias, et ont lancé un appel à la raison ».

L’atmosphère sympathique, également notée dans les reportages de l’époque, était illustrée par le caractère imaginatif des pancartes brandies par certains participants : « Mes opinions politiques sont trop nuancées pour rentrer sur cette pancarte ». Ou « No One is Hitler -except Hitler ».

Stewart et Colbert étaient de faux animateurs de fausses émissions d’information, qui se moquaient chaque semaine des politiciens et des médias: eux qui, rappelait le Skeptical Inquirer, « semblent avoir perfectionné l’usage de l'extrait sonore pour avoir l’air réfléchi tout en balayant les preuves scientifiques sur des sujets comme l’évolution, les changements climatiques et la perte de biodiversité. »

Ni le Skeptical Inquirer, ni Stewart ou Colbert n’avaient toutefois prévu la montée des mouvements antivaccins et climatosceptiques qui suivrait dans les années 2010, et encore moins l’épidémie de fausses nouvelles qui accompagnerait la pandémie en 2020.

Parmi les exemples qui frappaient l’imagination en 2010, au point d’avoir motivé cette marche:

- la popularité des birthers, ces gens qui niaient que Barack Obama, alors président des États-Unis depuis deux ans, soit né aux États-Unis;

- la popularité des truthers, ces gens qui affirmaient que les attentats du 11 septembre 2001 étaient l’oeuvre de la CIA;

- et le fait que des politiciens comme Rick Perry, gouverneur du Texas, puissent nier les changements climatiques alors qu’une décennie plus tôt, il était encore possible de trouver des élus républicains qui ne craignaient pas d’en parler comme d’une menace existentielle.

Et tout cela, dénonçait-on en 2010, en utilisant toutes sortes de stratégies de communication visant à faire appel à l’émotion plutôt qu’à la raison —soit à cette partie de notre cerveau qui réagit au quart de tour, plutôt qu’à celle qui réfléchit.

C’était la première fois « que la raison était devenue l’objet d’une mobilisation politique à grande échelle », commenteraient en 2012, dans le magazine québécois Nouveau Projet, les philosophes Joseph Heath et Andrew Potter, de l’Université de Toronto. « Cela en dit long sur les changements qui sont survenus dans la culture politique américaine au cours des dernières décennies. »

En 2012, ils ne s’en doutaient pas, mais ils n’avaient encore rien vu.

« Les bouffons et excentriques ont commencé à prendre le devant de la scène, poursuivaient Heath et Potter, et les Américains se sont ainsi retrouvés avec un système politique de plus en plus divisé, non pas entre la droite et la gauche, mais entre cinglés et sains d’esprit. » Comme l’avait résumé Stephen Colbert, « auparavant, chacun avait droit à sa propre opinion, mais pas à ses propres faits. Ce n’est plus le cas maintenant. »

Des propos qui préfiguraient le premier mandat de Trump, quelques années plus tard, en 2016, avec l’utilisation par une de ses adjointes de l’expression surréaliste « faits alternatifs ».

Les chaînes d’info continue de la télé ont certainement joué un rôle dans cette évolution délétère du discours, constataient les deux philosophes: avant cela, un politicien qui disait un mensonge ne pouvait le répéter qu’une fois ou deux dans la journée avant qu’il ne soit rectifié. Aujourd’hui, se plaignait-on en 2010, il peut le répéter sur les chaînes d’info continue tous les quarts d’heure pendant des heures et des heures, avant d’être confronté aux faits.

À ce moment de l'Histoire, il y a 15 ans, personne ne voyait venir les réseaux sociaux, qui ajouteraient à ce problème la puissance de leurs algorithmes, capables de « livrer » un mensonge dans les esprits les plus prédisposés à y croire…