La Covid l’a montré : nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Les personnes plus résilientes pourraient même être dotées d’un mécanisme biologique qui aiderait le cerveau à mieux résister à l’inflammation liée au stress et à la dépression.

À lire également

Du moins, chez les souris, selon une nouvelle étude québécoise, qui a conclu que certaines d’entre elles bénéficieraient d’une meilleure étanchéité de la barrière hémato-encéphalique, celle qui gère les échanges entre la circulation sanguine et le cerveau.

Ce serait grâce à de bons niveaux de Cldn5, une protéine clé dans la perméabilité de cette barrière. La présence de cette protéine diminue lorsque les récepteurs cannabinoïdes de type 1, ou CB1, sont en moins grand nombre dans le cerveau, voire inactifs.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Les attaques de stress chronique fragiliseraient cette barrière : « sous les attaques répétées des molécules inflammatoires liées au stress chronique, on observe cette barrière de protection se trouer, cela va probablement nous rendre plus vulnérables au stress », explique la professeure en psychiatrie et neurosciences de la Faculté de médecine de l’Université Laval, Caroline Ménard.

Moins il y a de récepteurs CB1, plus ces trous sont susceptibles d’apparaître. Les attaques répétées, en raison de la chronicité du stress —et non un seul épisode— vont compromettre l’intégrité du cerveau, et donc notre santé mentale.

Et il y aurait une forte prévalence de la dépression chez les patients souffrant d’affections avec une composante inflammatoire, comme les maladies cardiovasculaires ou l’Alzheimer.

Dans cette étude, parue dans la revue Nature Neuroscience plus tôt cette année, les chercheurs associent donc la résilience au stress avec les récepteurs CB1. On trouve ces récepteurs au sein de neurones et aussi dans la barrière hémato-encéphalique, mais aussi au sein des astrocytes: des cellules en forme d'étoiles, présentes entre les vaisseaux sanguins du cerveau et les neurones.

Or, l’abondance et le bon fonctionnement de récepteurs CB1 dans les astrocytes seraient le gage d’une meilleure capacité de résistance aux attaques inflammatoires libérées par le stress chronique, ont mis à jour les chercheurs chez leurs souris.

« Cette perte d’étanchéité favoriserait la neurodégénérescence. Nous sommes à la recherche d’une signature biologique, un groupe de marqueurs liés à la résilience (et à sa perte) afin de nous aider à pister la maladie, un peu comme pour le cancer », résume encore la chercheuse.

Elle pense que la forte prévalence de la dépression pourrait être liée à la perméabilité de cette barrière. En plus des souris, cela a été confirmé sur des tissus humains de personnes décédées alors qu’elles étaient atteintes de dépression sévère.

Il faut savoir que près de 5% des adultes souffrent de dépression dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé, avec des symptômes aussi divers que l’irritabilité, la perte de plaisir et des troubles du sommeil et de l’appétit. Cela concerne près de 280 millions de personnes, avec une plus grande prévalence chez les femmes.

Chez les souris mâles, pas les humains

C’est en soumettant des souris à la présence d’un « intimidateur », un gros mâle dominant, que les chercheurs ont mis à jour cette forme de résilience. Certaines bénéficiaient de plus de CB1 grâce à un virus injecté, et se sont montrées bien plus résistantes à ce stress que les autres.

Celles qui n’avaient pas cette forme de « protection » montraient des signes d’anxiété, de repli sur elles-mêmes et s’alimentaient moins. Celles qui avaient accès à une roue d’exercice ou qui recevaient des antidépresseurs semblaient aller mieux.

Ce qui suggère l’efficacité que pourraient avoir certaines actions, comme l’exercice physique, pour lutter contre l’anxiété chronique.

Mais il s’agit encore d’une zone grise. « Les mécanismes d’interactions avec le cerveau pour induire les troubles dépressifs ou d’autres maladies restent encore inconnus », convient la chercheuse.

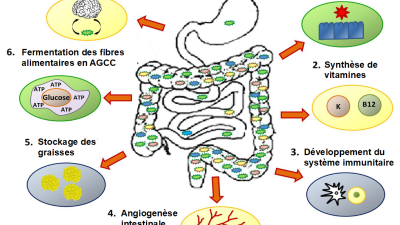

L’adaptation du cerveau au stress pourrait aussi être une question de génétique et de biologie. Le stress chronique viendrait même perturber le microbiote intestinal des plus vulnérables. Un lien que cherche à démontrer aussi l’une des étudiantes de la Pre Ménard.

Car certaines recherches montrent en effet les impacts du stress sur la barrière intestinale, comme cette étude menée à l’Université Laval et dans trois autres institutions canadiennes et parue l’an dernier.

Reste que l’étude n’a été réalisée que chez des souris mâles et sur des tissus cérébraux issus de donneurs humains de sexe masculin, rappelle la chercheuse postdoctorale de l’Institut de développement de l’enfant de l’Université du Minnesota, aux États-Unis, Yamiley Christina Cantave, « ce qui limite sa généralisation aux souris femelles et aux femmes ».

« Par exemple, le test de stress social chronique utilisé chez les souris ne reflète pas la complexité du stress chronique vécu par les êtres humains, dont les effets peuvent varier selon le sexe, la période d’exposition, la sévérité, etc. Ces résultats devront donc être validés chez l’humain », rappelle-t-elle.

« Il n’en demeure pas moins que cette étude apporte des résultats convaincants suggérant que la barrière hémato-encéphalique et les récepteurs CB1 présents dans les astrocytes jouent un rôle clé dans la résilience au stress », soutient Mme Cantave.