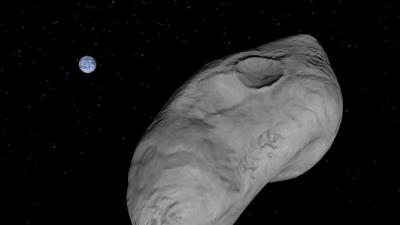

Rappelez-vous : cette première image de la Terre (image 2, ci-contre) vue de suffisamment loin dans le noir cosmique pour qu’on prenne conscience de notre fragilité, est souvent qualifiée du point de naissance du mouvement écologiste. Que ce soit vrai ou faux, c’était en 1968. Quarante-cinq ans, c’est à peine un soupir à l’échelle de l’histoire et pourtant, ça a suffi pour mettre en place, malgré les opposants et l’inertie, des lois sur la qualité de l’air, et de l’eau, et des sols, un traité international sur la couche d’ozone et une prise de conscience de problèmes qui ne faisaient même pas partie du vocabulaire, comme les gaz à effet de serre.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Je sais, il reste beaucoup à faire. Mais pensez qu’il y a 45 ans, avant le lever de Terre au-dessus de la Lune, il fallait accepter d’être considéré comme un hurluberlu pour défendre un écosystème.

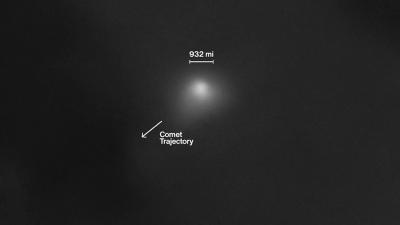

Je ne crois pas que cette nouvelle image de la Terre vue depuis Saturne par la sonde Cassini aura le même impact. Et vous? Ça me semble plus difficile à visualiser, à imprégner dans une conscience collective, lorsqu’on n’a affaire qu’à un minuscule point blanc. Et en plus, ce n’est pas une première: Cassini a vu la Terre, le 19 juillet, à 1,4 milliard de km, mais en 1990, Voyager 1 avait lui aussi photographié la Terre sous la forme d’un pâle point bleu ( Pale Blue Dot ), à plus de 6 milliards de km. Un infime grain de poussière dans un rayon de soleil (image 3). L’astronome et vulgarisateur américain Carl Sagan s’était plusieurs fois fait lyrique là-dessus:

Notre cabotinage, l’importance que nous croyons avoir, l’illusion d’occuper une position privilégiée dans l’univers, tout cela est remis en question par ce petit point de lumière pâle. Notre planète est un minuscule grain solitaire dans l’immense noirceur cosmique. Dans notre obscurité —dans cette immensité— il n’y a aucun indice comme quoi une aide viendra d’ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. Tout repose sur nous.

On se désole de ce que cette perspective soit si loin de nous et que l’on préfère les vedettes du sport ou du divertissement à celles de la science et pourtant, le point de vue, le regard, a changé. À la Une du quotidien Le Devoir ce matin, on questionne la lenteur à décontaminer des sites miniers. Un sujet qui aurait été impensable il y a 45 ans, même dans les pages intérieures.

Autrement dit, en pourcentage de l’espace total, la place de la science dans les grands médias reste aussi maigre maintenant que jadis, mais les sujets ont changé. Peut-être a-t-on remplacé une partie des textes béats d’admiration sur l’exploration spatiale par les sujets plus critiques sur l’environnement, la recherche biomédicale, l’éthique. Nous ne parlons pas plus de science qu’avant, mais nous en parlons de manière un peu plus critique qu’il y a 45 ans —de fait, il y a eu des études à ce sujet, qui concluent qu’un tel virage s’est amorcé dans les médias, dépendamment des pays, entre 1965 et 1975.

Où nos perceptions de la science, de son rôle et du nôtre sur ce grain de sable, en seront-elles dans 45 ans? On peut rêver.