Où étiez-vous lorsque vous avez réalisé que la nouvelle que vous relayait l’oncle Albert ou la tante Berthe sur la pandémie était probablement fausse —mais que vous n’aviez aucune idée de la façon dont il fallait vous y prendre pour leur répondre?

Pour quelqu’un qui lisait régulièrement les journaux il y a 11 mois et demi —sans nécessairement être un adepte d’actualités scientifiques— la première nouvelle sur une mystérieuse épidémie en Chine a dû lui apparaître entre le 5 et le 10 janvier. Pour quelqu’un qui ne s’alimentait qu’à partir des algorithmes de Facebook ou de Twitter, ça a dû être plutôt vers le 22 janvier, lorsque les 11 millions d’habitants de Wuhan ont été mis en quarantaine.

Mais à quel moment avez-vous su qu’une épidémie de fausses nouvelles progressait parallèlement?

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

À moins d’être un habitué d’un site comme celui de l’Agence Science-Presse, ça n’a peut-être pas été avant le mois de juin, quand des médias généralistes se sont mis à publier des reportages sur le phénomène complotiste dont la croissance les prenait soudain par surprise.

Certes, vous avez certainement vu passer, sur vos fils Facebook ou Youtube, des nouvelles douteuses dès le printemps. Peut-être que certains de vos amis vous ont indirectement mis en garde, quand vous avez pris conscience qu’ils étaient tombés dans un piège. Peut-être êtes-vous de ceux qui, en avril et mai, avez contribué à l’afflux de questions du public posées aux journalistes du Centre Déclic.

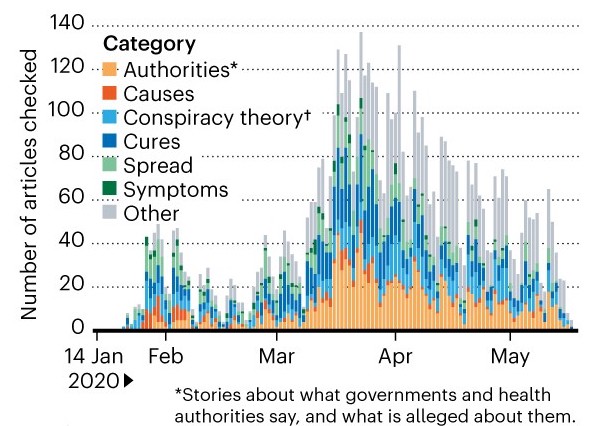

Et pourtant, c’est bien avant cela, dès la mi-janvier 2020, que ceux qui, à travers le monde, se préoccupent des enjeux de désinformation, avaient remarqué que quelque chose d’anormal était en train de se passer.

Parmi eux, un organisme appelé International Fact-Checking Network (IFCN): un regroupement de petits médias voués à la vérification de faits, ou fact-checking, dont fait partie le Détecteur de rumeurs. Dans la semaine du 20 janvier, l’IFCN avait envoyé un message à ses membres, c’est-à-dire près de 200 médias —ou pour être plus précis, dans la majorité des cas, un ou deux journalistes à l’intérieur d’un média.

Ce message disait en gros: plusieurs de nos membres, dans plusieurs pays, commencent à nous signaler une montée de nouvelles douteuses à propos de ce virus. Certains ont déjà publié des textes qui déboulonnent des faussetés. Créons un document commun sur lequel seront rassemblés tous les textes publiés par nos médias…

Le document commun à usage interne allait plus tard devenir une base de données publique. En quelques mois, elle rassemblait 7000 textes. Tous produits par une centaine de médias dotés de peu de ressources, éparpillés dans 60 pays.

Fin janvier, le grand public ne pouvait pas percevoir tout cela. Il fallait être des journalistes occupés à combattre les fausses nouvelles pour s’en apercevoir, ou bien faire partie d’une poignée de gens de la santé publique préoccupés par les questions de communication scientifique. Début février, l’Organisation mondiale de la santé avait commencé à utiliser le mot « infodémie », ou épidémie de fausses informations.

Mais rendu au mois d’avril, une frange croissante de la population prenait conscience que c’était un problème à ne pas prendre à la légère: il risquait d’affecter les réactions de l’opinion publique aux mesures sanitaires, il grugeait du temps chez les experts sollicités pour répondre à ces fausses rumeurs, et il questionnait les médias sur ce qu’étaient les façons adéquates de réagir.

Comment combattre une infodémie

Quelles sont-elles en effet, ces façons adéquates de réagir? Le mouvement des « fact-checkers » (voir encadré ci-dessous) avait eu le temps d’y réfléchir, depuis plus d’une décennie qu’il s’intéressait aux fausses nouvelles en politique. En gros, la littérature sur la vérification des faits nous décrit deux axes:

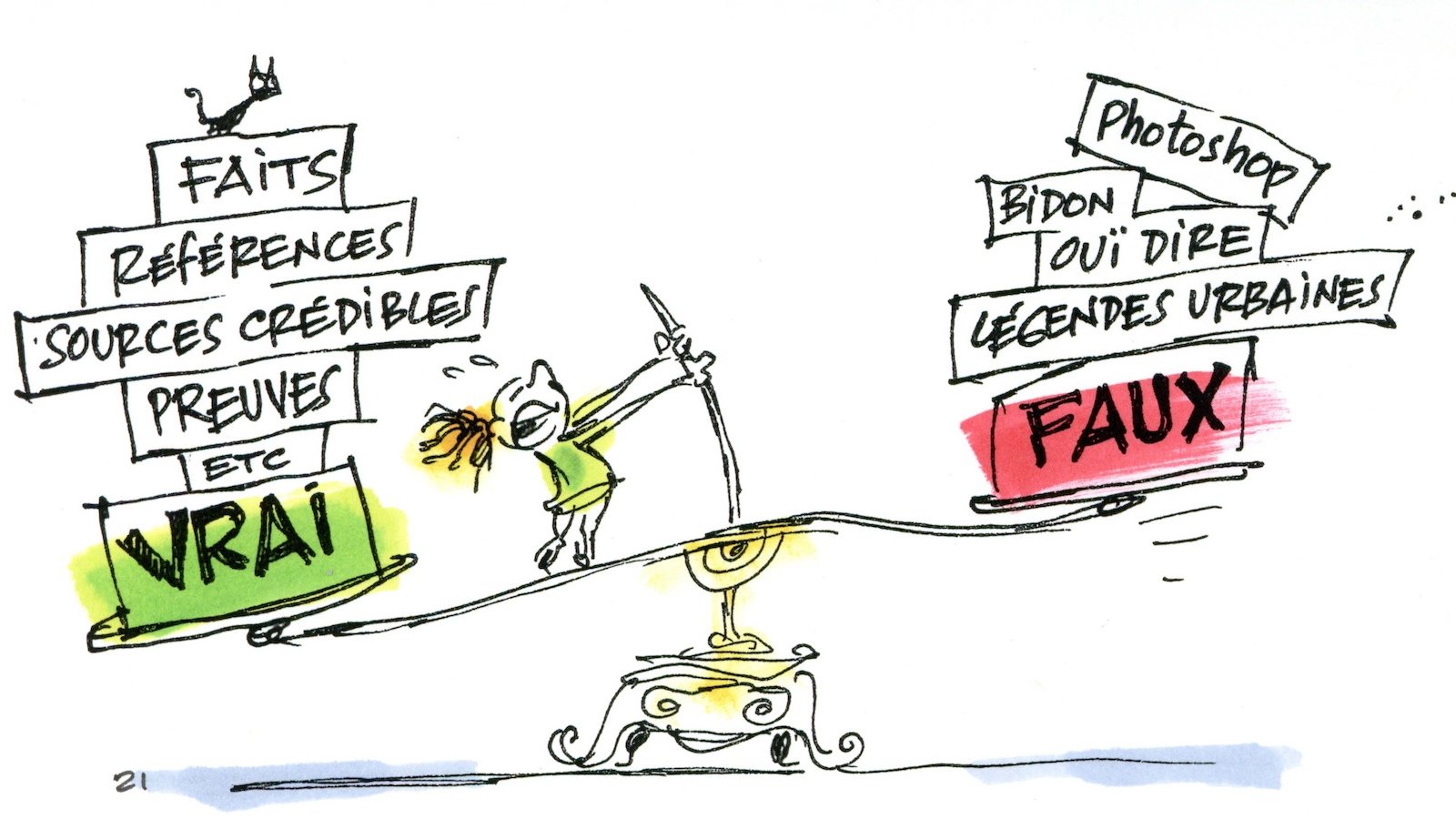

- On peut déboulonner une fausse nouvelle: on en prend une et on démontre, données à l’appui, qu’elle est fausse. Idéalement, il faut en profiter pour expliquer pourquoi on est sûr que c’est faux; pour cela, les études sont donc primordiales comme sources à citer, et non les opinions d’experts.

- On peut apprendre au lecteur à vérifier par lui-même. Ou du moins, à faire par lui-même quelques vérifications minimales qui ne lui prendront que quelques minutes, à la différence d’un vrai texte de vérification des faits qui peut, lui, nécessiter des heures, voire des jours de travail.

Les deux stratégies ont leurs limites.

Même si vous rejoignez des personnes ouvertes d’esprit —on oublie ici la minorité qui croit dur comme fer que le virus a été créé par Bill Gates dans son laboratoire secret— à moins que vous ne disposiez d’énormes ressources humaines et financières, vous ne pourrez tout simplement pas vérifier toutes les affirmations douteuses. Il y en a trop.

D’où l’autre option: apprendre au lecteur à vérifier par lui-même. Mais cette piste a aussi ses limites. Personne au sein du mouvement des vérificateurs de faits n’a émis l’espoir qu’on va développer des recettes magiques à offrir au public pour qu’en quelques secondes, tout le monde puisse dire: ah, celle-là, c’est une fausse nouvelle, problème réglé !

En revanche, il y a quelques vérifications minimales que n’importe peut et devrait faire, chaque fois que, sur Facebook ou YouTube, il tombe sur une info qui lui semble douteuse: quelle est la source de l’information que je suis en train de lire? Qui est ce Youtubeur? Qui est derrière ce site ?

Cette « éducation à l’information », elle a par exemple pris la forme cette année de notre section « Comment vérifier l’info comme un pro ». Les astuces de base qu’on y enseigne, ces « vérifications minimales » qu’on retrouve dans des vidéos et des formations, elles ne sont pas si différentes de celles qu’on enseigne dans les écoles de journalisme.

Elles ne sont pas non plus si différentes de ce que des gens comme moi enseignent dans des cours de vulgarisation, à l’intention de ceux qui n’ont jamais étudié en science: ce que dit ce scientifique, est-ce son opinion ou a-t-il publié une étude? Pourquoi est-ce aussi important en science, une étude? Qu’est-ce que la révision par les pairs? Pourquoi toutes les études n’ont-elles pas la même valeur?

Par exemple. Vous recevez sur votre fil Facebook un message partagé par un ami sur la lumière UV qui tue le coronavirus, ou sur l’hydroxychloroquine, ou sur la 5G. Laissez de côté les controverses et les émotions et commencez plutôt par vous demander: ce que dit ce scientifique, est-ce son opinion ou a-t-il publié une étude? Si oui, où et quand?

Ça n’a l’air de rien, et pourtant, toute notre expérience des dernières années nous confirme que, si tout le monde se posait systématiquement ces questions de base, ça permettrait de faire disparaître plein de messages douteux sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens se rendraient compte tout à coup que le côté « science » de ce texte ou de cette vidéo, eh bien il n’a pas l’air très solide.

***

Au-delà de ces questions de base, par quoi commencer? Ce sera le sujet du 2e billet de cette série de trois.

Ce texte est une adaptation d’une séance d’un cours sur la vulgarisation donné en décembre.