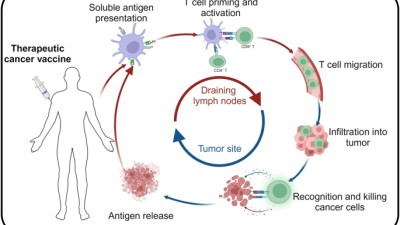

Des chercheurs de l’Université de Washington, à Seattle, ont observé ce phénomène chez la souris et le poisson-zèbre et sont maintenant convaincus qu’il est également présent chez les humains. Ce qu’ils ont remarqué, plus précisément, ce sont des hausses de la quantité d’ARN messager — que les gènes utilisent pour dire aux cellules de produire plus ou moins de protéines — et ce, jusqu’à deux jours après le décès. Ce phénomène a été observé, entre autres, sur les gènes du cerveau et du foie. Par ailleurs, il semblerait que des centaines de gènes se « réveillent » après la mort — incluant ceux associés au développement du fœtus, qui étaient tombés dans l’oubli depuis la naissance. L’activité de ceux-là s’interrompt environ 24 heures après le décès. Dans leur recherche, déposée sur le serveur de pré-publication BioRxiv, les biologistes en appellent à des recherches semblables sur des humains — l’idée circule en fait depuis quelques années — évoquant l’utilité que cette connaissance pourrait avoir en médecine légale, pour pointer avec précision l’heure du décès, ou en transplantation d’organes.

Quelque 48 heures après la mort, certains gènes sont encore actifs. Faudrait-il revoir la définition de « mort » ?

Les plus populaires

Statines: quels risques, pour qui?

Mercredi 11 février 2026

La nouvelle salve contre les vaccins à ARN

Vendredi 13 février 2026

Vérification éclair : un remède contre le cancer du pancréas ? Pas tout à fait

Lundi 16 février 2026