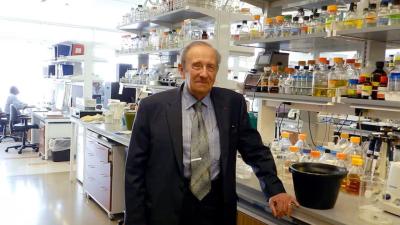

Lorsque Peter Kareiva, vice-président et scientifique en chef du groupe américain Nature Conservancy, a co-signé en 2012 un texte, «Conservation in the Anthropocene», où il en appelait notamment à une alliance entre les environnementalistes et les corporations, il ne s’est pas fait que des amis. On l’a accusé au mieux d’être naïf, au pire d'être à la solde des grandes compagnies. Samedi dernier, alors qu’un atelier entier était consacré à cette question —L’avenir de la conservation de la nature est-il à la croisée des chemins?— dans le cadre du congrès de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS), l’ambiance dans la salle était beaucoup plus feutrée: après son intervention et celle de John Robinson, de la Wildlife Conservation Society, qui abondait dans le même sens, les questions étaient plus techniques que critiques.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Le dilemme, selon Kareiva et d’autres, c’est que le mouvement environnemental a atteint une impasse. On peut, et on doit, continuer de restaurer des écosystèmes dévastés par la pollution, comme Oyster Reef, dans le Golfe du Mexique, mais on ne pourra jamais ramener la Terre à ce qu’elle était avant l’intervention humaine. Non seulement nous ne pouvons pas ne pas laisser une empreinte derrière nous mais surtout, il n’existe plus une seule région du globe qui puisse se qualifier de «naturelle», si on donne à ce mot son sens traditionnel de «non-humain». Même le vieux concept de «conservation de la nature», a besoin d’une remise à jour.

«Quand on demande aux gens pourquoi devrait-on protéger la nature, il y a un décalage entre eux et les environnementalistes», dit-il. Les environnementalistes pensent encore majoritairement en terme de «protéger la nature pour la nature», et c’est le discours qu’il recommande fortement de moderniser. C’est là-dedans que s’inscrivent les compagnies: «la vision manichéenne des corporations, avec laquelle j’ai grandi dans les années 1960, n’aide personne. Plusieurs de ces compagnies sont aujourd’hui des partenaires d’organismes comme Nature Conservancy».

«La conservation de la nature aura besoin d’une gestion active, pas juste d’une protection passive comme c’est le cas actuellement», renchérit John Robinson. Ce qui signifie, entre autres choses, de faire des choix, donc de sacrifier certains écosystèmes. Ces choix, poursuit-il, peuvent être faits en fonction de facteurs culturels —c’est l’épineuse question des droits des peuples autochtones sur leurs territoires. Ou en fonction de facteurs économiques: créer une réserve naturelle peut être créateur d’emplois, mais exploiter les ressources naturelles aussi. Le dilemme devient alors de déterminer quelle portion du territoire doit être protégée —et c’est là que l’alliance avec les compagnies devient inévitable.

«Il y a beaucoup plus de gens que vous ne le pensez qui, au sein des conseils de direction des compagnies, veulent donner de la place à la conservation dans leur organisation», a ajouté un troisième intervenant, Alan Thornhill, du ministère américain de l’Intérieur, comme s’il voulait répondre à des objections de la salle —objections qui ne sont jamais venues. «Ces gens voudraient voir des résultats tangibles, et pas juste du marketing, du greenwashing.»

«Ce ne sera jamais une situation où tout le monde gagne», admet Peter Kareiva. «Mais nous aurons beaucoup de reproches à nous faire si nous sommes absents», insiste Alan Thornhill.