Pour faire suite à mon article précédent qui suggère les prémisses d'un scénario évolutif sur le chemin de la construction cérébrale de notre espèce, je souhaite l'étayer ici un peu plus et même nous offrir d'aller plus loin.

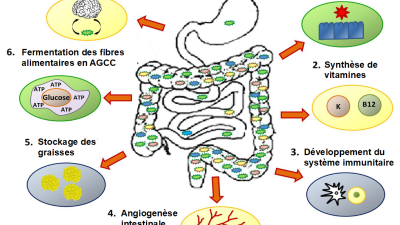

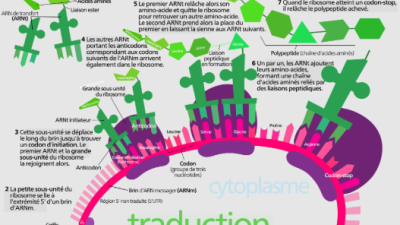

Physiologiquement, aucun organisme n'y échappe, il lui faut dépenser de l'énergie pour maintenir, d'une part, son métabolisme et développer, d'autre part, ses propres structures. Parvenus à un stade de l'évolution, ceux-ci se sont dotés de réserves énergétiques dans lesquelles ils ont pu puiser. Ces réserves d'énergie sont devenues des réservoirs mobiles avec les mitochondries. Un apport énergétique issu d'un transfert mitochondrial a-t-il favorisé le développement du système nerveux chez les hominidés tel que suggéré dans l'article précédent mentionné?

Si une dépense d'énergie est nécessaire pour le développement des structures, je mentionnais que cet apport énergétique pourrait être en lien avec le phénomène de gradient morphogénétique en vertu duquel les structures de la partie avant d'un embryon (qu'elles soient celles d'un vertébré ou d'un invertébré) se développent plus rapidement que celles de la partie arrière. Nous savons par ailleurs que la croissance du cerveau ralentit avec l'âge. Elle devrait donc nécessiter un apport d'énergie plus grand, par exemple chez le bébé que chez l'enfant à mesure qu'il vieillit. Nous savons aussi que des réserves d'énergie via les mitochondries peuvent être acheminées par le réseau sanguin. Ainsi, plus le rythme cardiaque est élevé, plus grande doit être la quantité d'énergie transportée par voie sanguine jusqu'au cerveau pour son développement. Cela concorde par exemple avec l'évolution du rythme cardiaque chez l'humain, soit environ :

- Entre 120 et 160 battements par minute chez le nouveau-né,

- Entre 100 et 120 chez l'enfant,

- Et entre 80 et 85 chez l'adolescent,

C'est ce même rythme cardiaque accéléré qui permet aux muscles de recevoir plus d'énergie lorsqu'une personne passe de la marche à la course. Si l'évolution, chez les humains, a pu leur permettre de s'accaparer une plus grande quantité d'énergie pour leur développement cérébral, c'est peut-être que ce même développement a concédé une moindre réserve énergétique pour l'activité de ses muscles. Les chevaux, par exemple, peuvent consommer plus du double d'oxygène que les athlètes humains les plus performants, une capacité qui repose sur une densité mitochondriale plus élevée dans leurs muscles. Certes, humains et chevaux sont passablement éloignés sur le plan évolutif. Une comparaison avec nos proches cousins s'avère plus judicieuse.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Bien qu'un chimpanzé mâle pèse de 15 à 20 kg de moins qu'un homme adulte, il peut développer 2 fois plus de force musculaire que l'humain le plus musclé, selon certaines études1, 2. Si cette force ne vient pas d'une musculature plus imposante compte tenu du poids de l'animal, elle devrait provenir d'une disponibilité énergétique plus grande. D'autre part, une étude en laboratoire a montré que ces grands singes dépensent 4 fois plus d'énergie que les humains pour parcourir une distance donnée, soit une dépense de 0,21 millilitre d'oxygène par kilogramme par mètre pour notre proche parent contre 0,05 millilitre par kilogramme par mètre chez l'adulte pour Homo Sapiens. Cette différence est liée à l'oscillation de droite à gauche de leur démarche et tient au fait que les chimpanzés dépensent constamment beaucoup d'énergie à contracter les muscles du dos, de la hanche et de la cuisse pour éviter de perdre l'équilibre.

Cette différence de coût énergétique liée à la marche a été prise aussi en considération dans une étude procédant à une évaluation d'une telle dépense pour Homo erectus et celle d'un australopithèque. Considérant que des membres inférieurs plus longs diminuent le nombre de pas et réduisent le coût énergétique de la marche, l'étude en question a calculé que Homo erectus dépensait près de 2 fois moins d'énergie qu'un australopithèque pour cette activité. Ces données, qui ont le mérite d'être cohérentes entre elles, nous suggèrent, là aussi, qu'une réorientation partielle de la dépense des réserves d'énergie disponibles a pu éventuellement permettre un développement cérébral plus poussé dans la lignée de nos ancêtres hominidés.

Un début d'explication dans le vieillissement cérébral ?

Depuis quelques années nous savons que les parties de notre cerveau ne vieillissent pas au même rythme. C'est le cortex préfrontal qui en est affecté le plus rapidement, alors même que c'est aussi celui qui demande le plus de temps pour parvenir à sa maturation chez l'adulte. Récemment, une étude a montré que cette différence de rythme dans le vieillissement cérébral ne se retrouve pas chez nos proches cousins :

« Chez l'homme, nous montrons une relation positive entre le vieillissement cérébral et l'expansion corticale, alors qu'aucune relation de ce type n'a été observée chez les chimpanzés. Cette association spécifique à l'humain entre les effets marqués du vieillissement et une expansion corticale relative importante est particulièrement présente dans les régions cognitives supérieures du cortex préfrontal ventral et étaye l'hypothèse du « dernier entré, premier sorti » pour la maturation cérébrale dans le développement évolutif récent des facultés humaines. »

Or, nous savons aussi qu'une activité métabolique élevée liée à une densité mitochondriale élevée génère également des quantités importantes de radicaux libres, lesquels sont responsables de la dégradation des cellules. Les chevaux se prémunissent en partie de cette dégradation grâce à la mutation d'un gène, le gène KEAP1. La cartographie cérébrale obtenue récemment nous montre justement que ce sont les régions cérébrales les plus récentes apparues au cours de l'évolution qui sont les plus riches en mitochondries et ce sont notamment le lobe frontal et le lobe pariétal. Ce serait donc ces mêmes lobes cérébraux qui, de par leur activité métabolique plus élevée, produiraient le plus de radicaux libres en accord avec le fait que ce sont les zones corticales qui vieillissent le plus vite.

Les mitochondries n'ont pas fini de révéler des découvertes à la communauté scientifique et, par le fait même, d'alimenter notre réflexion. J'y reviendrai dans le prochain article.