Il est bien souvent difficile de s'extirper du carcan des idées reçues pour envisager sérieusement de nouvelles possibilités qui vont nous apparaître sur le coup sans lien avec la réalité et qui, par la suite, se voient accorder une chance raisonnable de décrire véritablement le réel. J'ai passé par ce cheminement cognitif plusieurs fois. Le plus souvent, on n'ose pas d'ailleurs traiter de ce genre de réflexion en public. D'une certaine façon, en tant que vulgarisateur scientifique, on se doit de faire preuve d'une certaine retenue. Pourtant, il se présente parfois des occasions trop belles pour les laisser passer.

Il y a encore une semaine à peine, je n'aurais pas osé proposer comme sujet de réflexion cette éventualité formulée dans le titre de cet article. Comment serait-il raisonnable d'envisager que des microbes puissent traiter de l'information pour les organismes qui les hébergent? Ce sont en fait deux études publiées récemment rapportées par l'ASP qui va tout changer pour me décider à écrire cet article. Les deux ont paru en avril, le mois dernier. La première de ces deux études, que j'ai moi-même mentionnée dans mon article précédent, nous apprend qu'un apprentissage chez la souris mettant en relation une saveur et un malaise gastrique est possible alors qu'un délai de 30 minutes s'est écoulé. Peut-être serait-il d'ailleurs plus juste de parler de malaises intestinaux que de malaises gastriques, l'intestin du rongeur étant peut-être plus sollicité que son estomac dans ce processus.

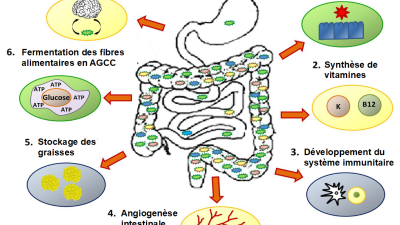

À ce stade, et malgré le fait que plusieurs études établissant un lien entre le microbiote et le cerveau chez la souris avaient été publiées, j'en étais encore à penser que seuls les neurones intestinaux de l'animal devaient traiter l'information nécessaire à cet apprentissage et la transmettre au cerveau. C'est la seconde étude, publiée il y a près d'un mois, qui m'a amené à faire un pas de plus et penser que les bactéries intestinales pouvaient, elles aussi, être impliquées dans le traitement de l'information communiquée aux neurones cérébraux. Celle-ci commence par rappeler que « ces dernières années, le microbiote intestinal et ses métabolites dérivés sont devenus des acteurs importants dans la modulation de plusieurs fonctions cérébrales... » C'est déjà en soi un signe de communication entre ce que l'on conçoit d'abord comme un écosystème microbien et le système nerveux central d'un organisme, mais une communication doit pouvoir s'établir dans les deux sens. Autrement dit, dans ce cas-ci, le cerveau doit pouvoir communiquer avec cet écosystème pour éventuellement le modifier. C'est ce que ce travail de recherche a montré. Une activation comme une inhibition de l'activité de certains neurones de l’hypothalamus chez la souris modifie la composition de son microbiote indépendamment de l'apport alimentaire. « L'activation de ces neurones a principalement augmenté ou diminué plusieurs familles bactériennes dans le duodénum, tandis que l'inhibition a affecté de manière significative les familles bactériennes dans le jéjunum, l'iléon et le cæcum. L'analyse transcriptomique a indiqué que ces changements étaient associés à la reconfiguration des voies neuronales et synaptiques du duodénum. » Ainsi, la bidirectionnalité de la communication entre un système microbien et un système nerveux serait mise en évidence.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Revenant alors à l'étude précédente qui a établi l'existence d'un apprentissage entre une saveur et un malaise, un tel phénomène devrait étendre la cognition du système nerveux à l'ensemble système nerveux-microbiote intestinal si on s'appuie également sur la dernière étude mentionnée. Du coup, une autre découverte pourrait s'éclairer, car le microbiote d'un organisme ne se limite pas forcément à son intestin. Des microbes sont présents autant à la surface qu'à l'intérieur d'un animal, nous y compris, mais peut-être plus surprenant, ceux-ci sont présents aussi dans un endroit où on ne les attendait pas. Des chercheurs ont découvert l'existence d'un microbiote cérébral chez des vertébrés sains, plus précisément chez les poissons. Que des bactéries soient intégrées dans le cerveau de salmonidés en pleine santé pose bien sûr la question de leur utilité si tant est qu'ils en aient une. Dès lors, si des bactéries intestinales peuvent jouer un rôle dans la cognition en traitant de l'information, pourquoi n'en serait-il pas de même pour une communauté bactérienne résidant dans le cerveau de certains poissons?

Qui dit apprentissage dit traitement de l'information et qui dit traitement de l'information dit codage de l'information. Si, vraiment, un système de communication existe entre des bactéries et des neurones, il y a fort à parier que ces deux grandes catégories de cellules, les unes, des cellules procaryotes alors que les autres sont des cellules eucaryotes, doivent utiliser des systèmes de codage bien distincts alors que tout un monde devrait les séparer. Pour qu'un unique système de communication puisse être possible entre ces deux mondes cellulaires, il faudra alors envisager un processus neurobiochimique qui traduit le système de codage bactérien en système de codage neuronal et inversement.

De fait, c'est ce que semble indiquer une étude parue en janvier 2023. « Chez la souris, certaines espèces de bactéries intestinales produisent des molécules qui activent des nerfs qui sont connectés au cerveau, stimulant ainsi des circuits de récompense associés à l’exercice. » « Deux bactéries intestinales sont particulièrement associées à une meilleure performance durant l’exercice : Eubacterium rectale et Coprococcus eutactus. Ces bactéries produisent des métabolites, les amides d’acides gras (AAG), qui se lient au récepteur des endocannabinoïdes de type 1 (CB1), situés dans les nerfs sensitifs au niveau de l’intestin et qui sont connectés au cerveau via la moelle épinière. » Si toutes ces recherches et d'autres se confirment, il faudra alors accepter que même les processus cognitifs les plus évolués requièrent la participation de certains microbes pour se réaliser.