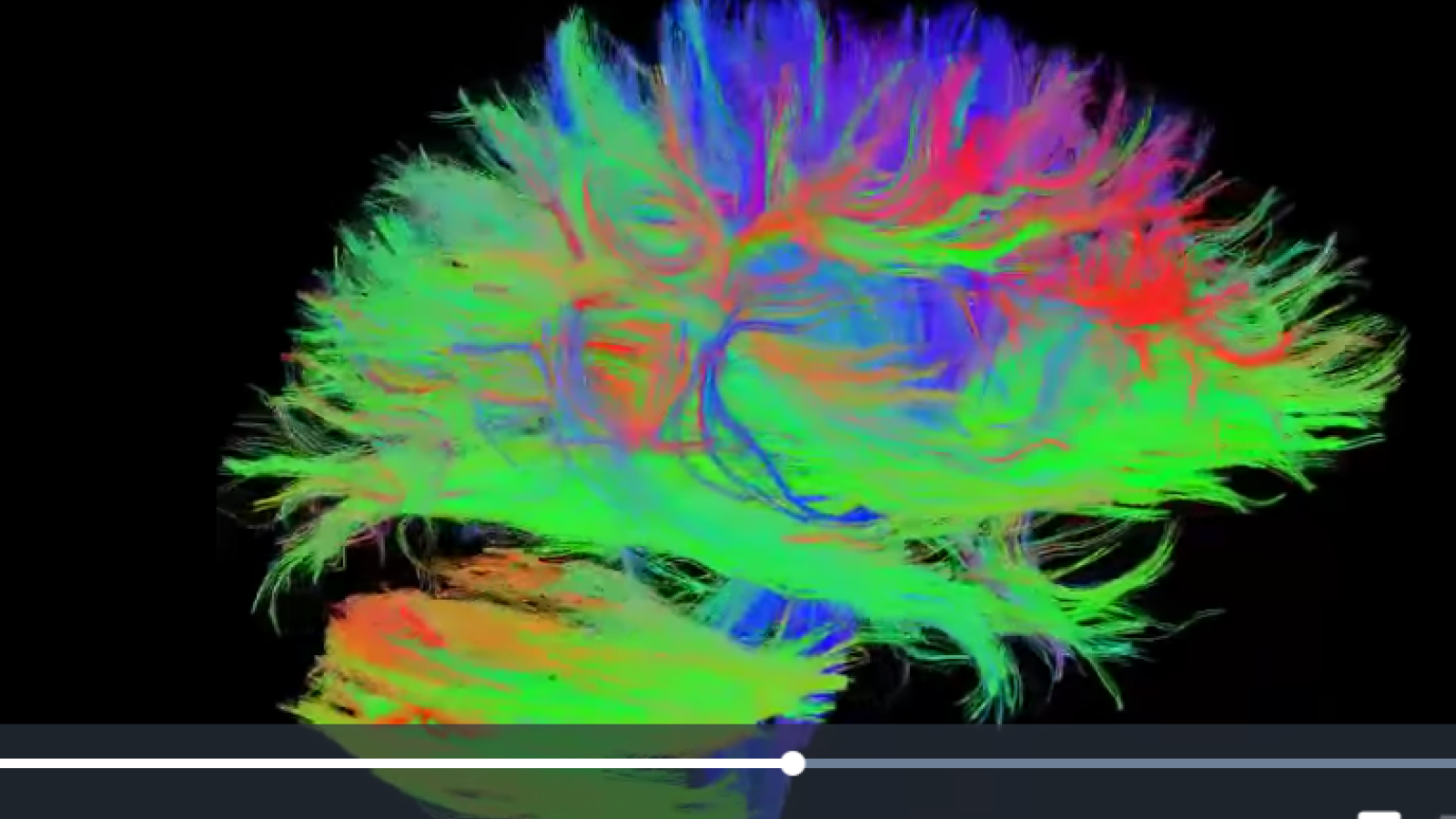

L'utilité des analogies en sciences a gagné ses lettres de noblesse depuis longtemps. En voici une pour nous aider à cheminer dans le dédale des circuits neuronaux. Bien souvent, pour s'aider à percer les mystères du monde qui les entoure, les scientifiques font appel à des analogies. Elles servent aussi à présenter au public des concepts de façon imagée. Combien de fois a-t-on comparé le cerveau à un ordinateur? Presque aussi souvent, on a fait remarquer que cette comparaison ne rend pas compte de cette complexité cérébrale. Même l'image de l'agencement d'ordinateurs classique et quantique risque d'apparaître trop simpliste pour parvenir à décrire, dans ses moindres détails, le fonctionnement d'un tel organe.

On peut continuer malgré tout à s'adonner à ce jeu des comparaisons et voir jusqu'où il peut nous mener. Qu'y aurait-il alors de plus complexe d'un ordinateur hybride classique/quantique et qui pourrait nous servir de point d'ancrage analogique pour tenter de décrire les fonctionnalités cérébrales? Pourquoi, dans ce cas, ne pas comparer les connexions de nos milliards de neurones entre eux à celles des réseaux d'ordinateurs sur notre planète? Pour formuler la question autrement : le cerveau serait-il l'équivalent d'un Internet? Dans ce cas, cela ne serait pas le cerveau lui-même, mais chacun des neurones qui serait comparable à un ordinateur.

Soit, et ensuite, où cela peut-il nous mener dans notre réflexion? Il y a plus d'une façon de connecter des ordinateurs en réseau. C'est d'ailleurs en lisant dernièrement une publication concernant celui de l'Université de Montréal que m'est venue l'idée de vous parler ici de cette comparaison et de ce qu'elle peut nous suggérer.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Pour résumer, l'architecture du réseau de cette université qui connecte les appareils électroniques était jusqu'ici à la traîne et les responsables ont décidé d'entreprendre une remise à niveau. Jusqu'alors, ce réseau était configuré selon un schéma en étoile avec des connexions partant d'un point central. Si ce centre de jonction tombait en panne, c'est tout le réseau qui se trouvait affecté. En connectant plutôt divers centres de données en circuit fermé, l'information peut circuler dans le réseau par plusieurs chemins, si bien que, si l'un de ces points de jonction tombe en panne, le réseau peut continuer d'être opérationnel. L'architecture passe alors à un certain niveau de redondance.

Dès lors, l'analogie avec un réseau neuronal devient patente et fait surgir cette question toute simple : les connexions des premières cellules nerveuses ont-elles pu connaître le même type d'évolution passant d'un réseau à centre unique, pour laquelle la redondance est absente, à un réseau à forte redondance? La réponse à cette question est peut-être moins évidente qu'on pourrait l'imaginer. Compte tenu de l'extrême complexité de ce qu'on appelle le connectome, on pourrait fort bien retrouver, pour un même encéphale, les deux types d'architecture, y compris des stades de connexions intermédiaires, et ceux-ci pourraient fort bien s'enchevêtrer les uns dans les autres, histoire d'ajouter une autre couche de complexité. De plus, nous en tenir à l'aspect connectivité de cet exercice de comparaison nous fait peut-être passer à côté d'autres éléments de réponse à découvrir. Dans le vaste réseau Internet, tous les éléments connectés n'ont pas le même statut : ordinateurs versus serveurs, postes de travail versus centres de données (sans compter bien sûr dorénavant tous les multiples objets connectés). Avec les téléphones et les ordinateurs portables branchés au réseau, c'est la mobilité qui a fait son apparition dans ce vaste système de communication. Le système nerveux, de son côté, comporterait-il des éléments mobiles disposant d'une certaine autonomie? Jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de réponse positive à cette question, bien que la découverte de l'existence d'un microbiote cérébral chez certains poissons pourrait laisser entrevoir que des bactéries puissent jouer ce rôle. Qui sait?

Remarquons que, dans le cas du système nerveux, l'évolution vers un réseau de plus en plus redondant permet de contourner, avec une efficacité accrue, le problème du bruit neuronal, cette "friture" qui rend indisponible momentanément le transfert d'informations via certains endroits du vaste réseau de neurones. Il faut aussi avoir présent à l'esprit qu'un organe comme le cerveau humain ne se résume pas en fait à un unique réseau, aussi complexe soit-il : comme l'Internet, l'image d'un réseau de réseaux serait plus juste. Autrement dit, on devrait plutôt parler de sous-réseaux neuronaux qui seraient un peu l'équivalent de nos intranets.

Quoiqu'utile pour poursuivre notre investigation, notre analogie cerveau versus réseau Internet pourrait s'avérer, une fois de plus, encore trop simpliste pour nous permettre de concevoir et décrire toute la complexité cérébrale.