Springer, Sage, Reed-Elsevier, Taylor & Francis et Wiley-Blackwell sont ces cinq géants. «Cette concentration entre quelques mains, c’est directement l’effet du numérique. Les gros éditeurs ont racheté les petites revues qui n’avaient pas les fonds pour faire la transition —particulièrement celles en sciences sociales— et font aujourd’hui payer cher les abonnements», sanctionne-t-il.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Les chercheurs ont analysé les métadonnées de Web Of Science pour la période 1973-2013 —45 millions de documents indexés— et suivi l’évolution du monde de l’édition scientifique: fusions, acquisitions, etc. La part de marché de ces cinq éditeurs a plus que doublé entre 1973 (20% du marché) et 2013 (plus de 50%). Avec des marges de profit frôlant 40% pour le plus gros d’entre eux, Elsevier, qui possède 2200 revues.

Le «MacDo» de l’édition scientifique

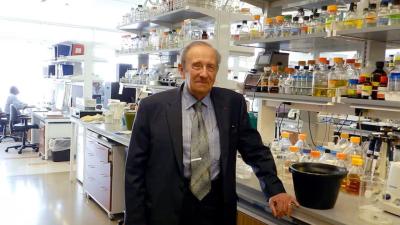

«Elsevier génère annuellement un profit de 1,3 milliard $US —ou 2,4 milliards $US, avec les livres. Les éditeurs ne paient ni les auteurs, ni les réviseurs (les pairs) et peuvent dupliquer les éditions sans augmentation de coût. C’est un moyen facile de faire de l’argent», résume Vincent Larivière, dont l’étude, «The oligopoly of academic publishers in the digital era», est parue le 10 juin dans PLoS One —une revue dont l’accès est gratuit.

Des auteurs et des universités, conscients de la situation, décident parfois de boycotter ces gros joueurs. La récente campagne Cost of Knowledge a ainsi rassemblé 15 000 chercheurs face aux pratiques d’Elsevier.

Mais comme le rappelle Vincent Larivière, «la volonté de publier dans une édition de prestige» l’emporte souvent sur la diffusion des connaissances.

L’écosystème des humanités francophones

Au Québec, le petit marché de l’édition savante préserve un peu les chercheurs des appétits des grands éditeurs. «Il n’y a pas beaucoup d’argent à faire, cela nous épargne de cette logique oligopolistique», convient Benoit Melançon, directeur du Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.

Du côté des lettres et des sciences humaines, poursuit celui qui est aussi le directeur scientifique des Presses de l’Université de Montréal, l’édition scientifique francophone se distingue par sa grande timidité dans le monde numérique.

Son récent article, «Éditer des revues savantes: le point de vue des presses universitaires», publié dans Études françaises, retrace justement les changements imposés. Les revues savantes devront faire de l’animation autour du contenu: proposer une évaluation ouverte des pairs, ouvrir les textes à la discussion, ressortir de vieux articles, etc.

«Cela turlupine beaucoup les gens car il n’y a pas vraiment d’économie d’échelle —sauf le coût du papier— il faudra toujours concevoir, éditer, réviser, etc.», relève le Pr Melançon (voir la présentation sur vidéo).

À l’ère du numérique, le principal défi reste toutefois le financement. Gouvernements, universités, centres de recherche seront appelés à soutenir leur édition savante locale pour préserver la pluralité et la diversité des revues scientifiques.

«Nous sommes dans une période transitoire. Il faut trouver les investissements car nous avons besoin de lieux où la science se fait en français», pense Benoit Melançon.