En 2023, Montréal a été, pour la première fois, couronnée du titre de ville ayant la pire qualité de l’air au monde. Derrière les problèmes respiratoires qu’ont entraînés les mémorables feux de forêt de cette année-là, il y a aussi des dégâts considérables aux écosystèmes, aux municipalités et même à la santé mentale, qui entraînent des factures énormes et croissantes.

À lire également

L’exposition à la fumée et plus particulièrement aux particules fines (PPM) qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres, provoque en effet des problèmes respiratoires, comme l’asthme, ou des risques de bronchites. L’exposition directe aux incendies occasionne également d’autres problèmes physiques et psychologiques.

Et certaines personnes sont plus à risque que d’autres. « Cela va toucher davantage les plus pauvres d’entre nous, de même que des communautés éloignées et des premiers peuples. Là où les conditions d’habitation sont les plus précaires », note la professeure titulaire au Département de santé environnementale et santé au travail à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Audrey Smargiassi.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

On pense aux aînés, aux personnes avec des problèmes respiratoires mais aussi à celles qui n’ont ni les moyens de se déplacer, ni ceux de s’acheter des équipements de purification d’air.

C’est un aspect fondamental des impacts des feux de forêt, montre un récent rapport de l’organisme Ouranos piloté par la firme Nada, L’évaluation économique des impacts des feux de forêt de 2023 au Québec .

Les chercheurs ont modélisé les fumées des feux de forêt, en évaluant la concentration des polluants, et ils ont associé cela aux visites aux urgences et aux décès. Ils se sont rendu compte que dans les grandes villes, le nombre de décès augmente, même lorsque la concentration de polluants s’avère plus faible.

Plus de décès, mais aussi davantage de troubles de la santé liés à la mauvaise qualité de l’air, lorsque cela traverse un endroit plus peuplé. Sans oublier les très nombreuses conséquences sur les populations plus proches, telles que les Premières Nations (lire à ce sujet Un portrait brûlant du Nord québécois).

Il y a encore beaucoup d’incertitudes sur les réelles conséquences de l’augmentation des incendies car « cela touche de grandes populations diversifiées. Nous avons besoin de comprendre les impacts futurs en matière de santé, particulièrement pour les plus vulnérables », relève encore la chercheuse Audrey Smargiassi, coauteure du rapport.

Des coûts énormes et croissants

Plus de 27 000 personnes évacuées de 26 municipalités et communautés autochtones, pour 713 feux et 4,3 millions d’hectares brulés. Un total de plus de 8 milliards en coûts divers, estiment les chercheurs. Ils répartissent cette somme entre quatre groupes: citoyens et citoyennes (935 M$), gouvernements (1112 M$), entreprises (3712 M$) et écosystèmes (3132 M$).

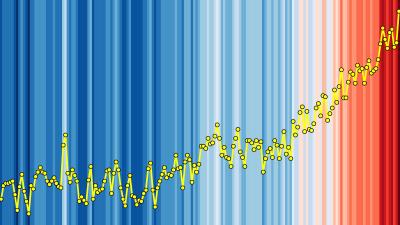

« Les feux de 2023 sont les plus importants des 100 dernières années. La gestion a été difficile, avec 150 feux simultanés. Cela a rapidement dépassé la capacité opérationnelle », se souvient le co-fondateur de la firme de consultants en action climatique Nada et coauteur du rapport, Laurent Da Silva.

L’équipe a voulu, avec ce travail, élargir l’angle de la science climatique pour quantifier économiquement les impacts directs et indirects des feux de forêt au Québec.

Elle a effectué pour cela une revue de littérature, a recueilli des données provenant de 26 entreprises, organismes et institutions gouvernementales, et mené des entrevues de terrain au sein de diverses communautés évacuées en 2023, dont 177 ménages et 35 entreprises.

« Les gens ont besoin d’en parler, c’était flagrant. Un feu de forêt est un évènement traumatisant. Cela a représenté une perte d’ancrage et de territoire », relève Laurent Da Silva. Traumatisant pour les gens, mais pour les entreprises aussi.

La forêt est un milieu de vie important pour ceux qui vivent à proximité et avec elle. « Il nous faut mieux comprendre la forêt dans laquelle on vit et on travaille pour mieux prendre l’ampleur de l’impact des feux, même quand le village n’est pas touché », relève le chercheur.

Derrière les chiffres

Les impacts sur les écosystèmes sont vastes. Si la forêt boréale connaît depuis toujours les feux de régénération forestière, ils n’ont jamais été aussi nombreux et intenses.

Et les scientifiques ignorent encore comment cette forêt va s’adapter à ces changements d’intensité, du type de l’été 2023, ni comment elle va s’adapter au relâchement du carbone ou aux perturbations dans les habitats.

« La hausse de 35% de perturbations dans les deux zones de territoire du caribou, ou encore la contamination d’habitats aquatiques à cause des déchets de combustion, et même les changements de paysages, tout cela représente d’immenses coûts sur notre territoire », ajoute M. Da Silva.

Pertes de revenus liées à la disparition des lieux de récolte ou des réserves de bois, mais aussi à l’évacuation des travailleurs forestiers. « Cela représente un impact direct sur les travailleurs et leurs conditions de travail », remarque le chercheur,

Et impact sur les élus : Il faut que ceux-ci « rassurent leurs concitoyens sur l’état de leurs résidences et de leurs terrains, sans compter les fausses rumeurs qui se répandent aussi vite que les feux ». Il en résulte souvent une perte de confiance envers les élus, comme on a pu le voir avec la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard: elle a démissionné deux ans après son élection, invoquant à la fois son épuisement face à la pression de la gestion des feux de forêt et le manque de ressources pour faire face à ces crises majeures dans des petites municipalités.

Enfin, du côté des citoyens, les impacts vont aussi au-delà des hospitalisations et des décès: il y a la détérioration de la santé mentale et la hausse des primes d’assurance, souvent non chiffrées.

« Les gens ont aussi perdu leur camp de chasse, ce qui est un lieu de villégiature, de souvenirs familiaux, un abri et un investissement. Pour certains, c’était un plan de retraite et cela n’existe plus », décrit M. Da Silva.

Pour la suite, le dernier volet de ce projet sera – par des projections – d’anticiper l’évolution des coûts des feux de forêt sur le territoire et d’apporter des pistes de solutions: par exemple, un aménagement forestier mixte à la repousse plus longue ou encore un meilleur support psychologique des personnes évacuées lors des incendies.