Il y a longtemps que la statistique a démontré que les créateurs de désinformation climatique accélèrent leurs efforts chaque année sur les réseaux sociaux, à l’approche de la Conférence des Nations unies sur le climat. Cette année, pour la première fois, une poignée de pays, dont le Canada et la France, ont signé une déclaration par laquelle ils s’engagent à s’attaquer aux informations fausses et trompeuses.

À lire également

La Déclaration sur l’intégrité de l’information sur le climat a été signée initialement par 10 pays le 12 novembre; ils étaient 13, en date du 18 novembre, dont le Brésil —qui a piloté cette initiative— la Belgique, le Chili, l’Espagne et le Royaume-Uni. À la fin de novembre, ils étaient 21.

L’existence de ce document et le fait qu’il soit né dans le contexte d’une COP, en font, par définition, une priorité politique. Du moins, en théorie: parce qu'à l’instar de toutes les ententes encadrées par les COP depuis 30 ans —y compris l’Accord de Paris de 2015— cette entente-ci est non contraignante. Cela signifie que même les États qui ont signé la Déclaration ne sont pas obligés de s’y conformer, de la même façon que ceux qui ont signé l’Accord de Paris ne sont pas pénalisés s’ils n’atteignent par leurs cibles de réduction des gaz à effet de serre. Mais un engagement formel a pour avantage de les obliger à rendre des comptes à leurs propres citoyens, de même que sur la scène internationale.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Ainsi, un des rengagements des pays signataires est de mettre en place « des politiques et des cadres légaux » permettant de lutter contre la désinformation climatique. C’est la première fois que, dans une COP, l’importance de cet enjeu est reconnue. Ils s’engagent également à « soutenir des initiatives qui font la promotion de la littératie médiatique et du droit du public à une information fiable et accessible ».

L’importance de soutenir financièrement des médias indépendants est soulignée. Tout comme, salue l'organisme Reporters sans frontières, l’importance de protéger la vie des journalistes qui couvrent l’environnement: dans un rapport sur la question publié l‘an dernier, l’UNESCO estimait que 44 journalistes avaient été tués en 15 ans alors qu’ils effectuaient des enquêtes sur des enjeux environnementaux. Et seulement 5 de ces meurtres avaient conduit à des condamnations devant un tribunal.

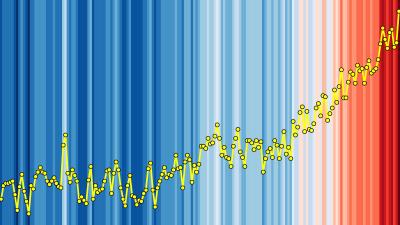

Il y a deux semaines, un rapport conjoint de deux organismes, dont un brésilien, devenait le dernier d’une longue série à pointer la désinformation sur le climat qui sévit sur les réseaux à l’approche des COP: rien qu’au Brésil, une hausse de 267% des contenus faux ou trompeurs entre juillet et septembre 2025. En 2023, une étude française similaire, du Centre national de la recherche scientifique, s’appuyant sur plusieurs années de données de Twitter concluait que les comptes qui niaient la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique vivaient des pics d’activité à l’approche des COP annuelles. Et en 2022, selon une étude parue dans Nature Climate Change, on observait même une « polarisation croissante » des interactions autour des périodes des dernières COP annuelles.

Chaque fois, les stratégies qui ressortent de ces contenus sont les mêmes: faire croire au public que les changements climatiques sont surestimés, faire croire que les futures technologies vont régler le problème, faire croire que les scientifiques ne s’entendent pas sur la réalité du phénomène.

Ce texte a été modifié le 30 novembre avec l'ajout de la phrase sur les 21 pays signataires.