Les détracteurs de la science du climat aiment bien utiliser le mot « alarmiste » quand ils parlent des climatologues. Et pourtant, les chiffres démontrent que les prédictions contenues dans les précédents rapports du GIEC ont plutôt joué la carte de la prudence.

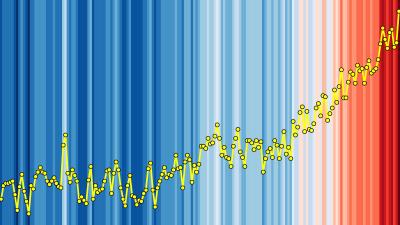

L’équipe des Décodeurs, le site de vérification des faits du journal Le Monde, a ainsi comparé avec la situation actuelle les prédictions sur la hausse de la température à la surface, sur l’évolution du niveau de CO2 et sur la fonte de l’Arctique, telles qu’elles avaient été publiées dans les rapports précédents du GIEC (1990, 1995, 2001, 2007 et 2013-2014). Résultat: la situation actuelle est presque toujours plus près de ce qui était alors considéré comme le scénario « pessimiste ».

Il faut rappeler que toute projection sur l’avenir du climat, depuis que de telles projections existent, est dans la majorité des cas présentée sous la forme d’une courbe à plusieurs branches: du scénario le plus pessimiste (par exemple, si la croissance des gaz à effet de serre se poursuit au rythme actuel jusqu’en 2050) jusqu’au plus optimiste (si une réduction radicale des émissions s’amorce dès maintenant).

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

En comparaison, d’un document du GIEC au suivant, le niveau d’incertitude est resté plus élevé avec l’Antarctique ouest, dont la fonte a été jugée incertaine jusqu’au rapport de 2014, faute de mesures suffisantes, avant qu’on ne la juge finalement comme possible, mais dans un scénario plus pessimiste de hausse des températures. Incertitude similaire avec la hausse du niveau des océans, mais avec une particularité: les prédictions de 1990 (une hausse de 65 cm d’ici 2100 dans le scénario moyen) sont restées telles quelles (ou plus conservatrices) dans les trois rapports suivants, avant d’être révisées à la hausse en 2014 (73 cm) et encore à la hausse (84 cm) dans le rapport spécial de septembre dernier sur les océans. L’autre particularité est que, d’une décennie à l’autre, l’écart entre les scénarios les plus optimistes et les plus pessimistes s’est resserré, à mesure que les données s’accumulaient et que les calculs se précisaient.