C’est la réponse que j’ai donnée lors de la table ronde « Science et médias » à laquelle je participais lundi après-midi dans le cadre du Symposium annuel Lorne-Trottier, à l’Université McGill. Pour certains des autres panélistes, le plus gros défi était de communiquer au public la méthode, c’est-à-dire la façon dont la science se construit, ou de communiquer le concept d’incertitude, ou encore de convaincre le rédacteur en chef qu’il n’y a pas toujours deux points de vue égaux.

Abonnez-vous à notre infolettre!

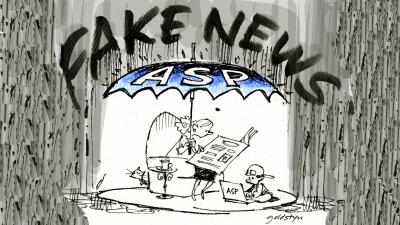

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Des choses avec lesquelles je suis pleinement d’accord. Mais on aurait tort, surtout quand on s’adresse à des gens qui ne sont pas journalistes, de sous-estimer le facteur économique. Le plus gros défi pour un média comme l’Agence Science-Presse, qui repose sur l’équivalent de trois (en général) ou quatre (parfois) personnes à temps plein, c’est d’arriver à se débrouiller avec un manque chronique de ressources.

Et s’il est important de le faire comprendre à ceux qui ne sont pas du milieu journalistique, ce n’est pas pour les faire pleurer sur notre sort, mais parce que c’est une réalité qu’oublient (ou ignorent) le plus souvent les scientifiques et les amateurs de science : ils sont prompts à critiquer « les médias » en bloc parce qu'un journal a accordé un temps de parole égal à un pro-homéopathie et à un anti-homéopathie, mais oublient (ou ignorent) que chaque fois qu’un tel dérapage s’est produit, c’est parce qu’il n’y avait pas de journaliste scientifique dans les parages.

Voici du coup un autre détail que les scientifiques ignorent généralement : la plupart des journaux au Canada n’ont même pas un seul journaliste scientifique. Et la plupart des journaux qui en ont un, n’en ont, justement, qu’un. Un seul journaliste scientifique. Pas deux ou trois : un.

C’est pourquoi l’on tient là une piste de solution : si les scientifiques veulent sérieusement combattre la « mauvaise science » qui envahit les médias, il faut qu’ils fassent pression pour que soient embauchés davantage de journalistes scientifiques. Il est impossible d’échapper à cette équation : si vous voulez plus d’informations scientifiques dans les médias, vous devez aider les médias à embaucher plus de journalistes scientifiques. L’inquiétant succès de la Food Babe « Pourquoi la Food Babe et d’autres blogueurs du même type ont-ils beaucoup plus de succès que la plupart des journalistes scientifiques, en dépit du fait qu’ils n’ont ni formation en science, ni formation en journalisme ? » était une autre des questions de la table ronde de lundi après-midi.

Certes, ont souligné Joel Achenbach du Washington Post et Trevor Butterworth de Sense about Science, la blogueuse qui s'est elle-même baptisée Food Babe parle de nourriture et de santé, deux sujets gagnants. Mais il y a plus fondamental encore : elle est populaire, pour la même raison que, hélas, Donald Trump a été populaire. Une phrase percutante, ça attire l’attention. Spécialement quand cette phrase offre une solution simple à un problème complexe.

Or, le journaliste scientifique ne peut pas offrir ça. Le journaliste scientifique est toujours en train de dire « et bien, c’est compliqué : ce n’est ni noir ni blanc, il y a des zones grises ». Difficile d’être percutant.

Notre nouvelle rubrique, Le Détecteur de rumeurs , en est la parfaite illustration : elle va devoir se battre contre des gens qui offrent des solutions simples et percutantes à des problèmes complexes. Et ce, dans un univers de réseaux sociaux où une fausse information se propage à la vitesse de la lumière : des recherches récentes auraient établi à 12 heures le temps moyen qui s’écoule entre le moment où une fausse information émerge sur Facebook et le moment où quelqu'un vient démontrer qu'elle est fausse. Douze heures, sur Facebook, c’est beaucoup. Pire, ces recherches tendent aussi à démontrer que, peu importe la qualité du texte qui remet les pendules à l’heure, il ne sera jamais autant « aimé » ou « partagé » sur Facebook que le texte erroné qui a parti le bal.

Que signifie tout cela ? Que nous, journalistes scientifiques, devrons, pour longtemps encore, nous battre sur deux fronts : d’un côté, pour corriger les rumeurs et fausses nouvelles, et de l’autre, pour fournir avec chaque nouveau texte un petit morceau de la boîte à outils mentale qui permettra éventuellement au lecteur de cesser de partager n’importe quoi sans vérifier.

C’est donc un travail à long terme. Dans l’intervalle, la Food Babe a encore de beaux jours devant elle. Et c’est pourquoi, en attendant, il serait important que les scientifiques réalisent qu’ils ont des alliés dans l’univers médiatique, ainsi que des responsabilités.

Nous ne sommes pas dans une société en bonne santé lorsque la majorité des médias à grande audience n’ont pas un seul journaliste scientifique dans leur salle de rédaction et lorsque les médias spécialisés comme l’Agence Science-Presse sont chroniquement fragiles. D’où, encore une fois :

Si vous voulez de l’information scientifique de qualité dans les médias, il va falloir embaucher plus de journalistes scientifiques.

Il va falloir que vous, scientifiques ou étudiants en science, réfléchissiez à la façon dont vous pourrez aider à embaucher plus de journalistes scientifiques. Parce qu’au stade où nous en sommes rendus, ce n’est plus juste un problème de gestion interne des médias : ça vous concerne aussi.