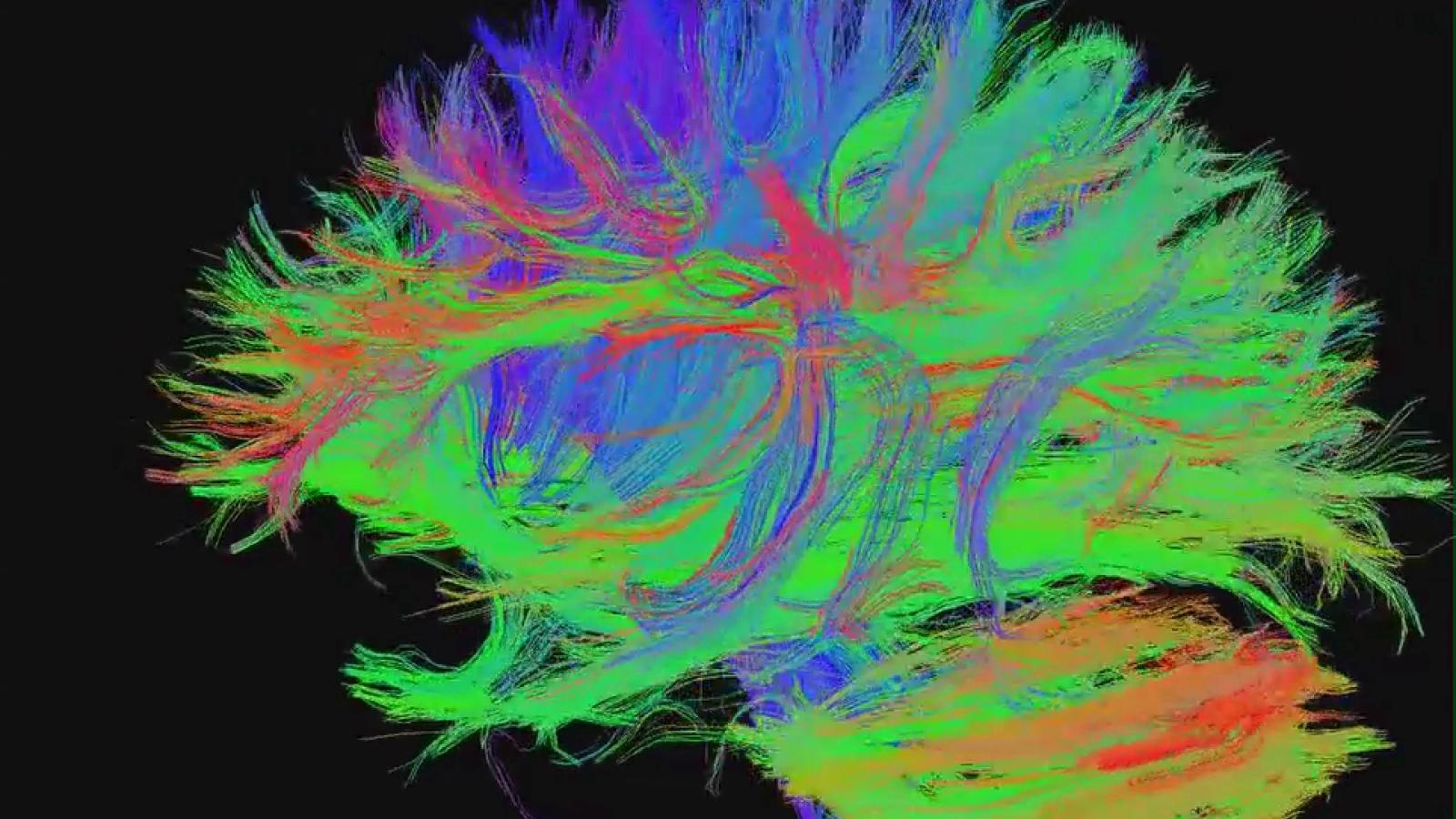

Récemment, une équipe de chercheurs a publié la première cartographie des mitochondries du cerveau humain, une prouesse qui conduit à certaines constatations et qui va nous conduire, par le fait même, à certaines réflexions.

Premier constat : la matière grise, celle composée des corps cellulaires des neurones et de leurs dendrites, concentre deux fois plus de mitochondries que la matière blanche, composée des axones, les longues fibres des neurones avec leur gaine de myéline.

Deuxième constat : ce sont dans les régions cérébrales apparues le plus récemment au cours de l'évolution où l'on retrouve les densités de mitochondries les plus élevées.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

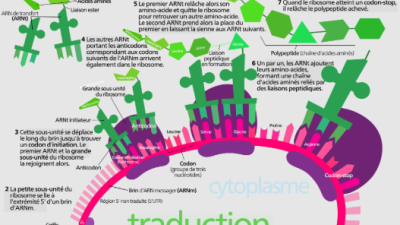

Nous savons par ailleurs que les mitochondries peuvent se déplacer, non seulement à l'intérieur de la cellule, mais aussi d'une cellule à l'autre. Dès lors, que pouvons-nous penser si l'on part de ces prémisses? Dans un article que j'avais écrit sur le transfert des mitochondries, je m'interrogeais quant à savoir si ce phénomène pouvait avoir une implication dans les gradients morphogénétiques :

« L'existence des gradients morphogénétiques repose sur l'observation en embryologie que la partie avant de l'embryon se développe plus vite que la partie arrière. On peut postuler que cette partie avant qui donne naissance aux structures cérébrales nécessite une plus grande dépense énergétique pour se développer plus rapidement. Se pourrait-il dans ce cas qu'un transfert de mitochondries se produise selon un axe antéro-postérieur pour augmenter cette concentration mitochondriale vers la partie avant et la diminuer pour la partie arrière ? »

Selon cette nouvelle étude, ce sont les régions cérébrales les plus récentes apparues au cours de l'évolution qui sont les plus riches en mitochondries et ce sont notamment le lobe frontal et le lobe pariétal qui en sont pourvus, lesquels sont très développés chez l’être humain. Cette donnée nous conduit tout naturellement à prolonger notre interrogation et nous demander si le développement de ces régions cérébrales, très accentuées chez l'humain, aurait justement nécessité un apport plus grand de ces usines énergétiques que sont les mitochondries. Ce faisant, disposant ainsi de plus grandes réserves d'énergie, les lobes frontal et pariétal auraient pu se développer plus rapidement et occuper un volume crânien plus vaste chez notre espèce en dépit du fait que leur apparition a été la plus tardive.

Dès lors, cette idée nous laisse entrevoir la mise en place de l'une des grandes étapes évolutives en ce qui a trait au système cérébral humain. Nous savons que les mitochondries sont présentes dans toutes les cellules de notre organisme et nous savons qu'elles peuvent être transférées d'une cellule à une autre, phénomène qui se produit d'ailleurs. On peut prendre comme hypothèse que ce processus existe depuis fort longtemps. Si le transport de ces organites s'avère essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, c'est donc que les cellules n'ont pas la possibilité d'en produire pour elles-mêmes une fois leur maturité atteinte. Ce serait du moins le cas pour la plupart d'entre elles. Nous savons aussi par ailleurs que les mitochondries peuvent voyager via le système sanguin et se retrouver à l'intérieur de cellules cérébrales ayant été privées d’oxygène afin d'en augmenter les chances de survie. Ces résultats nous suggèrent le scénario évolutif suivant : avant que puisse se développer chez les hominidés le cerveau, avec notamment le développement prolongé des lobes frontal et pariétal d'Homo Sapiens, il a apparemment fallu que leur système nerveux dispose de suffisamment d'énergie pour permettre ce développement. Cet apport énergétique aurait nécessité un transfert mitochondrial en provenance principalement des cellules somatiques de l'organisme, à savoir, entre autres, les systèmes cardio-vasculaire, digestif et autres vers le cerveau. La maîtrise du feu, par exemple, qui a permis la cuisson des aliments, aurait occasionné par le fait même une importante économie d'énergie pour le processus de digestion, ce qui a pu permettre l'une des premières étapes de ce transfert. Par la suite, le développement de la technologie, au cours des dizaines de milliers d'années qui ont suivi, a pu faire en sorte, à son tour, que les nouveaux représentants du genre Homo ont eu de moins en moins besoin d'employer la force musculaire, d'où, là encore, une importante économie d'énergie qui a pu être graduellement transférée des muscles au cerveau. Il ne s'agit là, bien sûr, que d'une esquisse à travailler avec l'apport éventuel de nouvelles données qui nous seront délivrées, on l'espère, dans les prochaines années.