Le métabolisme urbain, au nom certes évocateur, est une notion mal définie en dehors du milieu de la recherche. C’est pourtant un concept riche, regroupant un grand nombre de méthodes et utilisé par plusieurs courants scientifiques. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce terme ?

Selon la définition classique du dictionnaire, le métabolisme est « l’ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s’accomplissent dans l’organisme ». Autrement dit, il s’agit de tous les processus ayant lieu dans nos organes, dans nos veines, dans nos cellules qui, à partir de la nourriture que nous ingérons et de l’air que nous respirons, nous permettent de vivre. Maintenant, imaginez que ces organes soient en réalité des centrales électriques ou des bâtiments, les veines, des routes et les cellules, vous et moi. Vous avez alors l’image conceptuelle du métabolisme urbain, dans laquelle l’organisme est la ville, avec pour objets d’étude son fonctionnement interne, ses consommations et ses rejets.

En effet, contrairement au corps humain, qui dispose d’un métabolisme optimisé, fruit d’une évolution millénaire, les villes ne sont a priori ni efficientes, ni durables (au sens environnemental). Leur développement a suivi des lois économiques et sociales, qui, initialement, ne tenaient pas compte des limites du « capital naturel » disponible et de la capacité de l’environnement à absorber les rejets des sociétés humaines. Les phénomènes d’étalement urbain et de pollution photochimique (smog) en sont des exemples parmi d’autres. En ce sens, l’objectif premier des études de métabolisme urbain est de rendre compte des inefficiences au sein des villes : quels sont les principaux pôles (organes) de consommation et de rejets ? Pour quels types de flux (béton, eau, énergie, émissions de CO2, etc.) ? Le tout afin d’apporter un éclairage sur des stratégies de mitigation.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Lorsque cette approche a été appliquée pour la première fois par Abel Wolman en 1965, c’était une réelle avancée scientifique. À l’époque, l’étude environnementale de la ville était plutôt morcelée : d’un côté les déchets, de l’autre la qualité de l’air mais il n’y avait pas de vision d’ensemble des pollutions générées par les zones urbaines. Pour aider les scientifiques à les recenser, des méthodes comptables ont été développées puis enrichies, comme l’Analyse des Flux de Matières (AFM). Cette méthode permet de faire le bilan des entrées et sorties de chaque flux pour une ville donnée, en tenant compte de ce qui est produit, consommé et perdu sur le territoire. Cela nécessite un travail méticuleux de collecte et d’harmonisation de données provenant de sources multiples et variées (base de données publiques, industries, etc.).

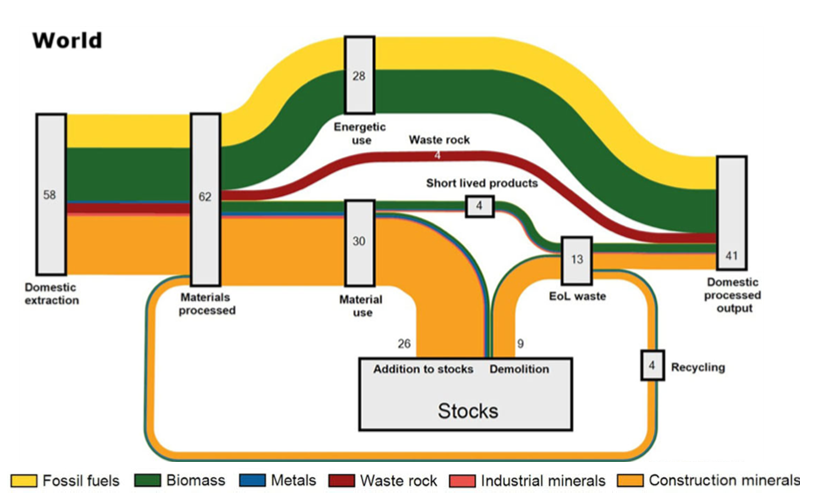

Que nous disent ces études ? Appliqué par exemple au système « monde », le métabolisme urbain nous donne des pistes de réflexion sur la (non) circularité de notre économie. On peut voir sur la figure que, en moyenne en 2005, près de 48 % des ressources extraites n’étaient pas récupérables (énergie) et que parmi celles qui l’étaient et qui sortaient des « stocks », seule une fraction étaint réintroduite dans le cycle de production. On peut aussi observer les limites du recyclage. Bien que nécessaire, le recyclage seul ne permettra pas de satisfaire la totalité de nos besoins annuels, quand bien même on arriverait à recycler 100 % des matières en fin de vie. Un tel constat suggère qu’une réduction à la source de ces besoins en matières et énergie est primordiale.

Mais si je vous disais que le métabolisme urbain, ce n’est pas que les flux ? En revenant à l’analogie avec le corps humain, il ne suffit pas d’avoir des organes et des cellules pour vivre. Il faut aussi que ces organes et cellules soient interconnectés, que leur fonctionnement obéisse à des règles, définies notamment par l’ADN. Dans la ville, il n’y a pas d’ADN mais des décideurs à différentes échelles (gouvernement, entreprises, associations, citoyens), chacun avec des aspirations sociales, politiques et économiques qui ont une influence sur la circulation des flux. Ainsi, certains chercheurs avancent que les inefficiences observées ne sont en réalité que les symptômes d’une organisation territoriale bien spécifique. Autrement dit, on ne réglera pas le problème des flux sans leur associer l’étude des acteurs qui gèrent et consomment ces flux. Cela amène plusieurs questions : quel type d’organisation territoriale favorise un métabolisme durable ? Comment prendre en compte certains facteurs comme la gouvernance et les systèmes de valeurs dans la définition et l’implémentation de stratégies environnementales ?

Ces approches systémiques et multidisciplinaires sont aujourd’hui nécessaires pour apporter des réponses complètes aux problématiques de raréfaction des ressources, de pollution et de changement de comportement à tous les niveaux. En partant de l’analogie avec le fonctionnement des systèmes naturels, le métabolisme urbain offre un socle de pensée intégrateur, à enrichir à mesure que nos sociétés amorcent le long processus de transition écologique.

— Audrey Tanguy, stagiaire postdoctorale au LIRIDE (Université de Sherbrooke).