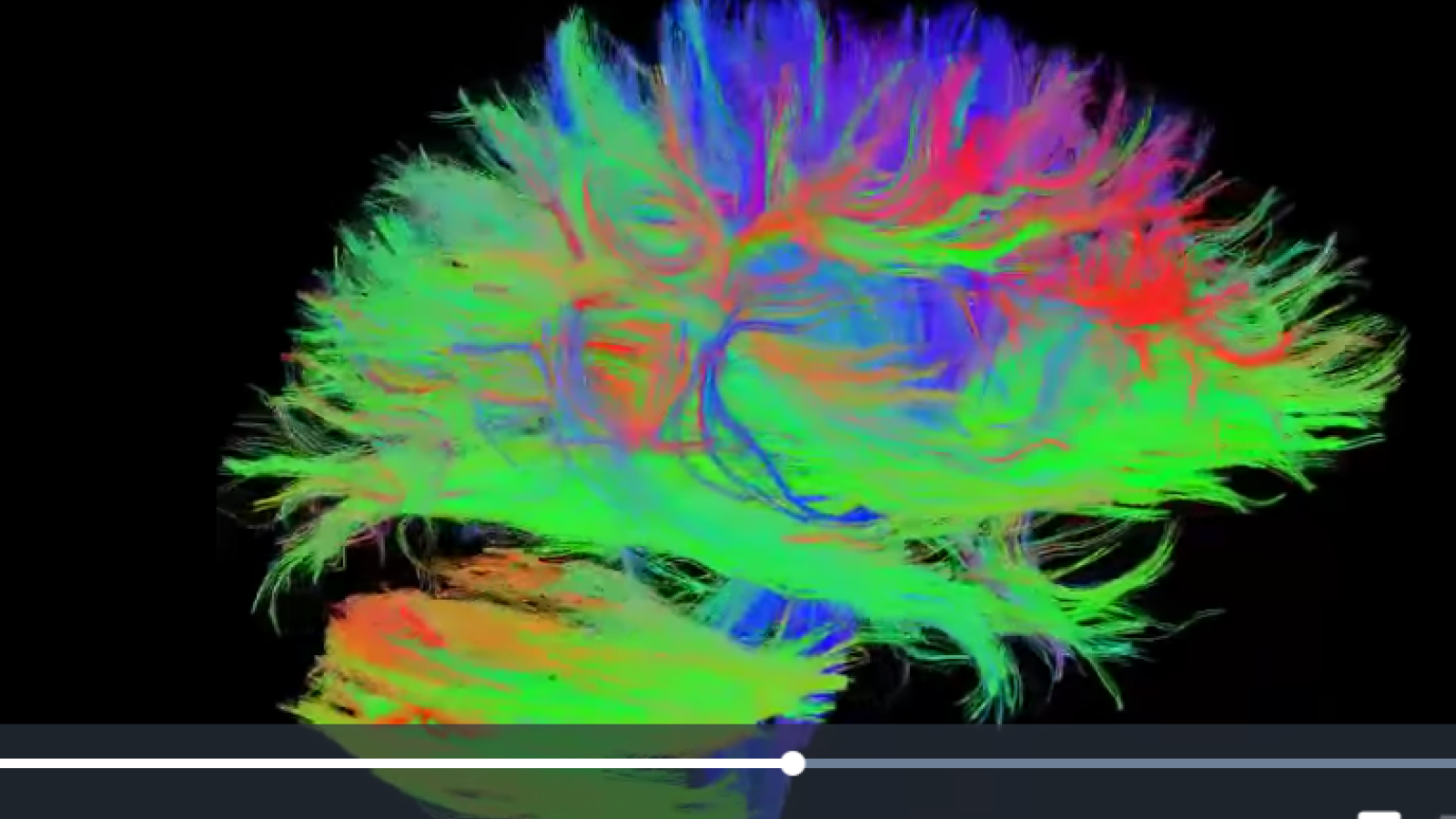

L'analogie que j'ai utilisée dans mon article précédent, entre un réseau neuronal et Internet, peut nous inviter à considérer l'évolution des capacités cognitives sous un autre angle avec le concept de redondance. Selon l'architecture d'un réseau, ce dernier peut offrir plus ou moins de chemins différents pour transmettre l'information d'un point A à un point B. L'évolution des systèmes nerveux aurait-elle pris pour point de départ un réseau de type centré, sans aucune redondance, à une autre architecture conduisant à un niveau de redondance toujours plus élevé? C'est possible tout en imaginant que le cheminement évolutif du vivant ne soit pas aussi simple et c'est l'une de ces complications que je souhaite aborder ici.

Une maladie peu connue pour nous orienter sur une nouvelle piste

Les progrès de la paléogénétique nous ont appris ces dernières années que notre espèce partage des gènes avec les Néandertaliens. Récemment, une équipe a proposé que certains de ces gènes néandertaliens s'expriment chez certaines personnes affectées de la malformation de Chiari de type I. Du fait d'un manque de place dans la partie postérieure de leur crâne, une partie de leur cervelet est forcé d'occuper une partie de l'espace dans le canal rachidien. En moyenne, une personne sur 1000 en serait atteinte. Elle peut provoquer des maux de tête, des vertiges, des douleurs cervicales, des picotements dans les mains ou les bras, ou encore des troubles moteurs ou de la vision.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

À l'aide de l'imagerie médicale, les auteurs de l'étude ont étudié la forme des crânes de 46 personnes atteintes de cette maladie. La ressemblance avec ceux de nos cousins néandertaliens était suffisamment proche pour leur permettre de suggérer que la boîte crânienne des personnes atteintes de cette malformation devait être un héritage de l'hybridation entre nos deux espèces. C'est une hypothèse intéressante à vérifier, notamment en identifiant les gènes néandertaliens qui seraient présents et activés chez ces personnes.

Ce qui nous ramène à l'architecture des réseaux neuronaux redondants. Cette étude nous fait prendre conscience de la différence du volume d'une zone cérébrale, celle du lobe occipital, entre Homo sapiens, et Homo neanderthalensis. Elle serait apparemment plus volumineuse chez notre espèce. Le lobe occipital du cerveau est connu pour traiter les informations de type visuel. Est-ce à dire que notre cerveau peut traiter plus d'informations de ce type que pouvait traiter celui de notre cousin néandertalien ? Pas forcément. Évidemment, plus un réseau neuronal est volumineux, plus grand est le nombre d'informations qu'il lui est possible de traiter et d'encoder, mais, si on tient compte du bruit neuronal, alors un circuit cérébral pourrait aussi évoluer vers un plus grand nombre de neurones pour augmenter son niveau de redondance et s'assurer une meilleure fiabilité du traitement de l'information. C'est d'une importance capitale pour un animal lorsqu'il s'agit d'échapper à un prédateur et c'est tout aussi important pour un chasseur qui souhaite que sa proie ne lui échappe pas.

À cela, il nous faut rappeler que le cerveau néandertalien n'était pas moins volumineux que le nôtre (on le dit même plus volumineux). Simplement, la forme de sa boîte crânienne nous indique que le volume de sa matière grise était réparti différemment tant et si bien qu'il pourrait s'ensuivre des schémas d'architecture de redondance différents entre les deux espèces. En conséquence, l'arbre de l'évolution neurologique des espèces aurait à prendre en compte un autre paramètre.