L'étude des structures cérébrales et de leur fonctionnement dans toute leur complexité accapare bien souvent l'attention des chercheurs au point de négliger de considérer leurs travaux sous l'angle évolutif. Ce qui est bien compréhensible. Plusieurs recherches réalisées sur la neurogenèse dans l'hippocampe de cerveaux adultes vont nous permettre de nous prêter à cet exercice.

À lire également

Bref rappel historique

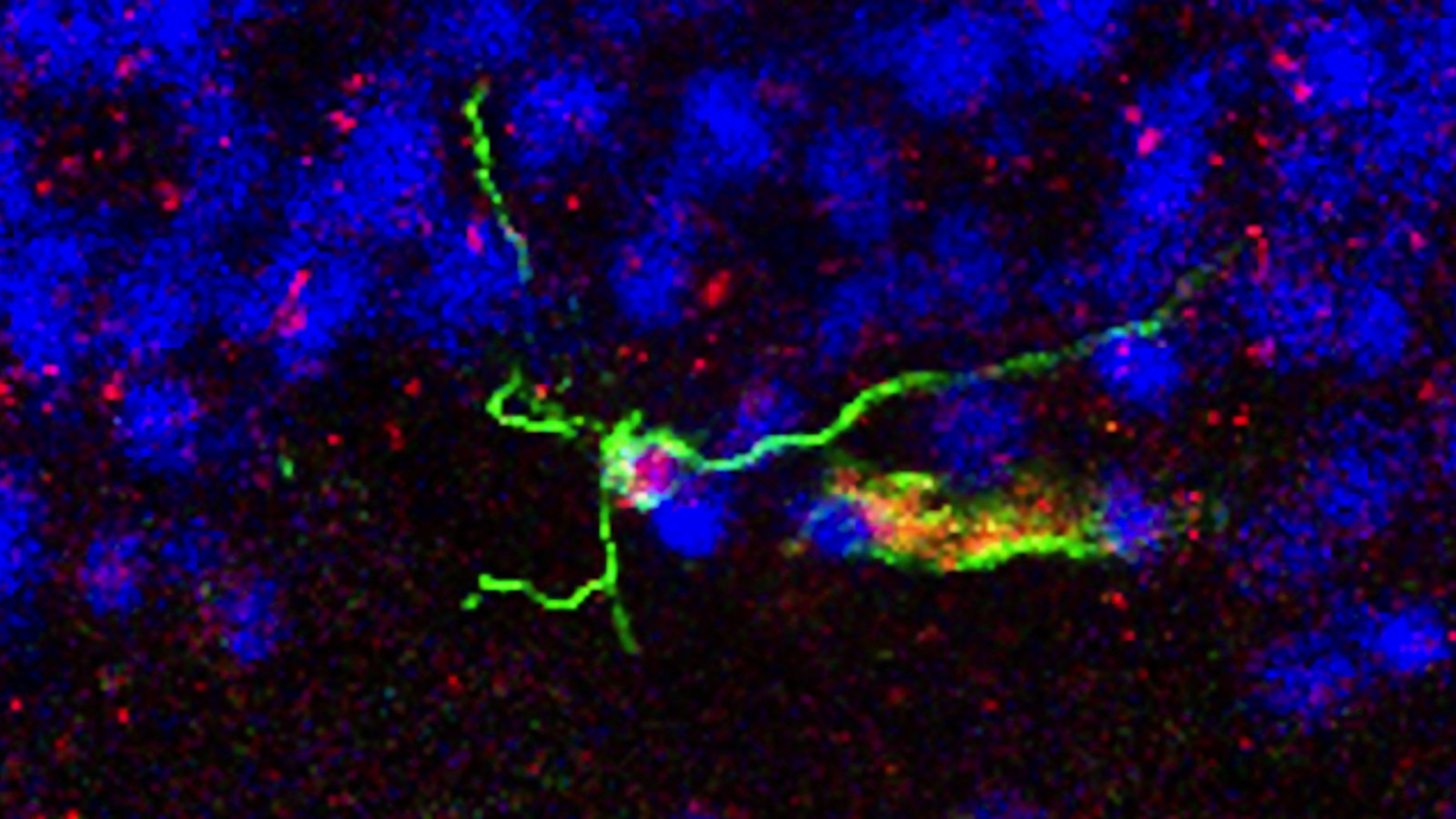

Dès 1965, Joseph Altman et Gopal Das du Massachusetts Institute of Technology (MIT) rapportaient avoir observé dans le cerveau de rats adultes l'apparition de nouvelles cellules dans le lobe olfactif et l'hippocampe sans que les auteurs n'aient pu établir hors de tout doute qu'il s'agissait de neurones et non de cellules gliales. Puis, dans les années 1980, d’autres études mirent en évidence l’apparition de nouveaux neurones dans le cerveau de canaris apprenant de nouveaux chants. À la même époque, d'autres indices en faveur d'une neurogenèse dans le cerveau adulte de rats suite à l’entraînement en labyrinthe commencèrent à s’accumuler. En 1996, Elizabeth Gould, qui avait publié au début des années 1990 des études qui allaient dans le même sens que ceux de certains travaux mentionnés, et Bruce McEwen observent que le stress diminue la formation de ces nouveaux neurones dans le cerveau de rat. C'est un premier résultat qui va nous servir par la suite pour alimenter notre réflexion. Au printemps 1998, Gould et son équipe font un pas de plus. Cette fois, c'est dans l’hippocampe et les bulbes olfactifs de singes marmousets adultes qu'ils rapportent avoir observé le phénomène de neurogenèse et, l’automne suivant, la même observation est faite chez des macaques. Ces derniers résultats seront corroborés par David R. Kornack et Pasko Rakic en mai 1999. Quant à elle, l'équipe de Peter Eriksson et de Fred H. Gage publie une étude, en novembre 1998, dans laquelle elle démontre que de nouveaux neurones sont générés dans le gyrus dentelé de cerveaux humains adultes. De plus, ils montrent que ces nouveaux neurones sont produits à partir de cellules souches qui migrent à travers la couche granulaire et se différencient en neurones matures avec dendrites et axones.

À peine quelques mois plus tard, en mars 1999, l’équipe de Gould établit un lien entre la neurogenèse et le degré de stimulation cognitive que l’environnement apporte à l’animal de sorte qu'un environnement enrichi favoriserait la neurogenèse et un environnement appauvri la diminuerait. De même, des rats qui interagissent socialement ont davantage de nouveaux neurones que des rats isolés dans une cage individuelle. C'est un second résultat qui va venir nourrir notre réflexion à l'appui de notre démarche.

La neurogenèse et le cerveau adulte dans le viseur de la pensée évolutionniste

L'étude d'Elizabeth Gould et Bruce McEwen, publiée en 1996, n'est pas la seule à avoir établi un lien entre la diminution de la formation de nouveaux neurones et le stress. De fait, au moins deux autres travaux de Gould parus en 1997 et 1998 peuvent être cités pour venir appuyer cette observation. En 2007, un autre travail est venu corroborer ces résultats par une autre voie : cette fois-ci, les auteurs sont parvenus à induire une neurogenèse dans l'hippocampe de primates non humains adultes au moyen d'antidépresseurs. À l'inverse, en 2015, une équipe est parvenue à diminuer la neurogenèse en augmentant le niveau de stress chez le rat adulte.

Un premier tracé d'une voie évolutive pour faire émerger graduellement ce phénomène de neurogenèse dans les cerveaux d'animaux adultes peut dès lors nous apparaître. Produire de nouveaux neurones exige un investissement d'énergie. Dans des situations où cette énergie risque d'être mobilisée à tout moment pour échapper à un prédateur, celle-ci ne sera donc pas rendue disponible pour permettre la naissance de nouvelles cellules neuronales. L'évolution vers des écosystèmes aux environnements moins menaçants pourrait ainsi rendre plus facilement disponible une énergie en quantité suffisante pour la création de nouveaux neurones dans le cerveau, à l'âge adulte. Moins menaçant veut donc dire moins de stress. Il est aisé de concevoir qu'une espèce comme la nôtre a évolué vers ce type d'environnement qui l'a soustraite, petit à petit, à la menace des prédateurs. De même, à la suite de la transformation graduelle de son environnement naturel, nous pouvons imaginer une évolution similaire pour diverses espèces animales ayant décidé de cohabiter avec l'espèce humaine. Leurs anciens prédateurs se retrouvant dorénavant dans un autre milieu.

Deuxième facteur de cette évolution à prendre en considération, celui de l'enrichissement du milieu. À nouveau, on peut tenir ici le même raisonnement que celui qu'on vient de présenter. L'espèce humaine se trouve être une nouvelle fois le moteur de ce changement évolutif, pour elle-même, et pour celles qui cohabitent dans le même environnement. Désormais modifié et surtout enrichi. Je voudrais seulement rappeler l'exemple ici d'un groupe de cacatoès à huppe jaune qui font maintenant usage d'un abreuvoir, destiné bien sûr, au départ, aux humains. On pourrait multiplier les exemples de ce type d'usage détourné par les animaux bien que d'autres types de comportement animal en milieu urbain puissent être aussi évoqués à cet effet.

Sachant que les individus vivant en groupe présentent bien souvent l'habitude de s'avertir mutuellement d'un danger, il serait intéressant de vérifier si le niveau de stress chez les espèces grégaires est moindre que celui des espèces chez lesquelles les individus vivent en solitaire pour constater finalement si la neurogenèse, à l'âge adulte, chez ces dernières, est amoindrie comparée à celle que l'on peut observer chez les espèces grégaires. L'autre point à vérifier que j'aimerais souligner concerne ce même lien possible entre stress et neurogenèse pour une même espèce. Dans un même groupe, chez les gorilles et chez les chimpanzés par exemple, on trouve des individus dominants et des individus subordonnés. Il se pourrait que le taux de cortisol soit plus élevé chez les subordonnés que chez les dominants. Une étude publiée en 2023 montre que le taux de cortisol chez les chimpanzés n'est pas tant corrélé à des facteurs génétiques que sociaux. Dans ce cas-ci, ce sont les soins maternels qui se sont révélés significatifs. En dépit de ce faisceau d'indices, il n'en reste pas moins que parvenir à démontrer, de façon rigoureuse, ces processus évolutifs représente une des tâches les plus ardues.