À l’été 2023, la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord, a accueilli une centaine d’Innus de Uashat mak Mani-utenam fuyant les incendies de leur secteur. Cela rappelait 1991, lorsque c’étaient les Innus de Pessamit qui avaient été hébergés par ceux de Uashat mak Mani-utenam, là aussi en raison d’une saison intense d’incendies.

À lire également

Georges Pushtash Fontaine est l’un des membres de Pessamit qui revient sur les événements de 1991 dans un atlas thématique consacré aux bouleversements climatiques du Nitassinan, le territoire de la Première nation des Innus.

Fruit des savoirs scientifiques et ancestraux, l’ouvrage Mishta-Mishkutshipalu Tshishiku – Le temps qui change, témoigne des traces visibles – et moins visibles - du réchauffement climatique sur cette communauté innue et des préoccupations culturelles, écologiques et scientifiques sur ce territoire.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

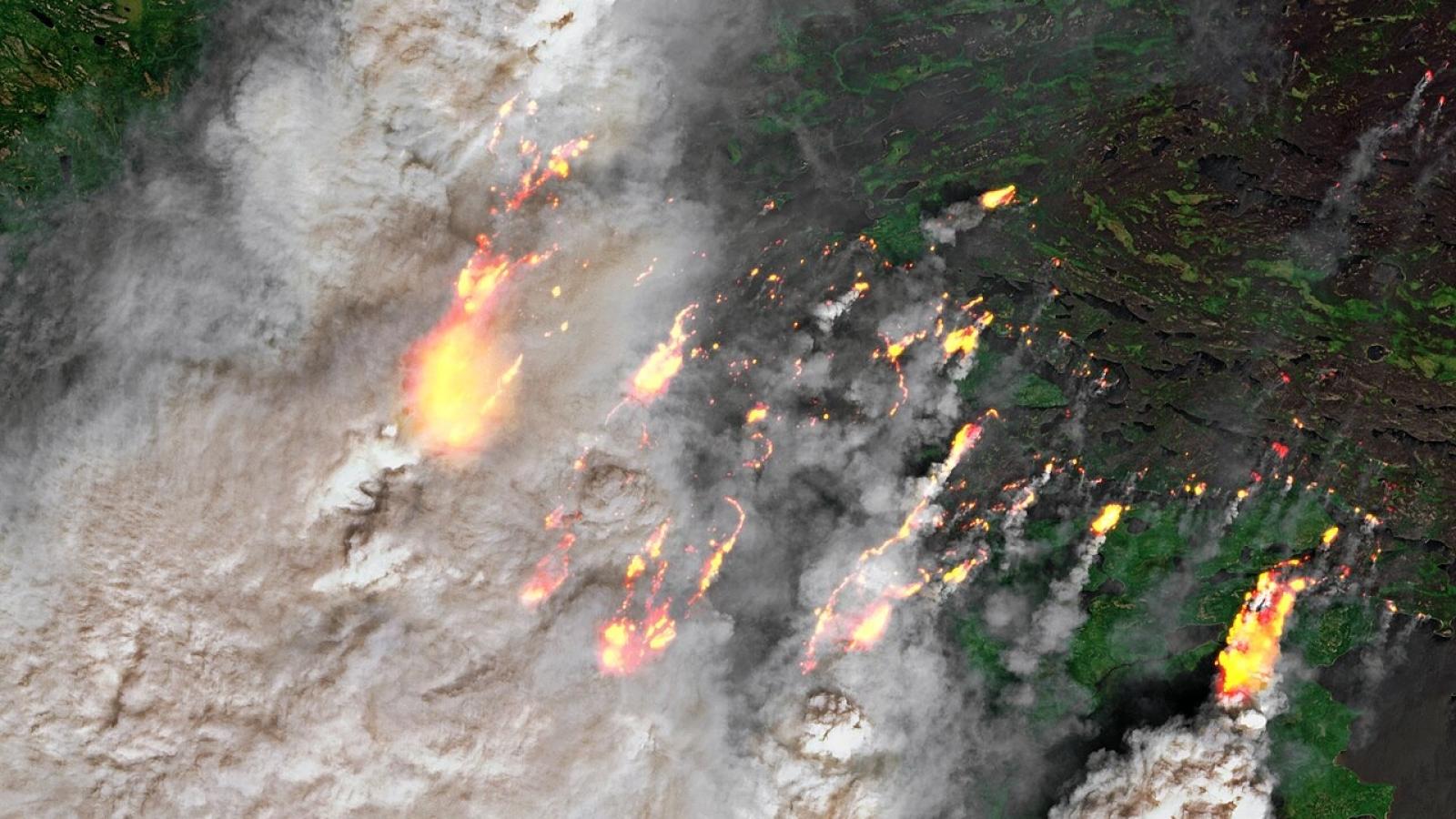

Les bouleversements climatiques frappent en effet durement les communautés du nord avec notamment l’intensification et l’allongement de la saison des incendies.

Si, au Québec, la saison des feux de 2023 reste dans les mémoires avec 4,3 millions d’hectares brûlés - une superficie plus grande que les feux des 20 dernières années - les trois quarts de ces superficies brûlées ont été dans le nord, avec 3,2 millions d’hectares partis en fumée.

Ce qui s’ajoute aux autres effets négatifs du réchauffement du climat, comme la perturbation des déplacements sur le territoire et un recul de la biodiversité. « Cela fait longtemps qu’on en parle. Nos parents nous avaient prévenus que l’industrialisation allait perturber le « nutshimit » (l’intérieur des terres) et faire partir les derniers caribous proches de la communauté », relève Adélard Benjamin, le coordonnateur de projets au secteur territoire et ressources de Pessamit.

Le Nitassinan, ce sont 138 000 km2 de forêts et de lacs, et un littoral maritime de 3783 km2. Le territoire ancestral des Innus englobe la Basse-Côte-Nord et une partie de la péninsule du Québec-Labrador.

Cela fait 8000 ans que ce territoire est occupé, principalement à l’intérieur des terres (le « nutshimit ») mais aussi les eaux marines côtières («uinipek »).

C’est aussi un mode de vie à préserver face à la menace climatique pour les 4226 membres de la communauté innue de Pessamit. « Protéger l’environnement, c’est aussi sauvegarder notre culture », soutient Jérome Bacon St-Onge, le vice-chef de Pessamit.

« Le caribou et le territoire sont les noyaux de notre culture. Ils structurent nos pensées, façonnent notre être, nos valeurs et notre spiritualité. Sans eux, nous n’existons plus », affirme le biologiste et conseiller en environnement.

Au croisement des savoirs innus et scientifiques

Perte de la biodiversité et des ressources forestières, multiplication des incendies et des dégels, hausse de l’insécurité alimentaire, survenue de la tordeuse de l’épinette, disparition du caribou forestier… L’atlas thématique documente les multiples impacts des changements climatiques dans la région, en plus d’offrir des projections climatiques pour les décennies à venir, sur la faune et la flore.

« Le terme de changement climatique n’existait pas dans la langue innue, même si les bouleversements se constataient, des incendies aux insectes ravageurs. L’idée était de faire un portrait, avec une approche de terrain qui vise la résilience de la communauté », explique l’ethnobiologiste et professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, Marie Saint-Arnaud.

La coordonnatrice de l’ouvrage et spécialiste des études autochtones rappelle qu’il s’agit d’un ouvrage de co-construction des savoirs réalisé par une quarantaine de membres de la communauté de Pessamit, dont Suzanne Charland et Georges Fontaine, et d’une quinzaine de chercheurs.

« Ce n’est pas juste une synthèse scientifique mais aussi une vision culturelle et poétique du territoire et de ses grands changements, avec la participation d’artistes et de poètes comme Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine», ajoute la Pre Saint-Arnaud.

Cet ouvrage de 180 pages explique des termes scientifiques et des notions en innue, rapporte des témoignages avec des termes de cette langue et cherche à transmettre le plus possible de témoignages de membres de Pessamit.

Pour son stage de maitrise dans l’équipe du biologiste forestier Pierre Drapeau, l’étudiante Mélissa Pinard-Fortier a récolté plusieurs témoignages des ainés de Pessamit sur les impacts des changements climatiques et leur appréhension pour l’avenir. « Les Premières nations sont redevables à la terre, ils disent qu’ils appartiennent à la terre. Lorsque les saumons ne remontent plus les rivières et que les caribous disparaissent, des inquiétudes pointent sur la suite de la transmission culturelle et des façons de chasser et de pêcher.»

Dans ces témoignages, il est question de transmission des savoirs traditionnels, de la responsabilité territoriale et de l’adaptation face à des impacts aux conséquences considérables. « Ils m’ont beaucoup parlé des incendies de 1991 alors qu’ils sont habitués à cohabiter avec les feux de forêt. Cela a pris une ampleur qui les inquiète et leur fait questionner le futur de leurs petits-enfants », ajoute-t-elle.

Le mode de vie à travers les fruits

Les bouleversements climatiques, en perturbant la croissance des airelles, ou graines rouges, ont des impacts sur le mode de vie, parce que l’airellier, la « plante aux fruits amers » (« Uîshatshiminânakashî »), est bien plus qu’un simple arbuste alimentaire. « C’était utilisé comme sucre naturel », se souvient Adélard Benjamin.

La récolte de ces petits fruits forme encore une activité culturelle, alimentaire et identitaire. Partager les informations sur cet arbuste au sein de l’ouvrage permet de conserver les connaissances des aînés sur l’écologie, la manière de récolter, les sites, les manières de les transformer, etc.

Il y a d’ailleurs, dans l’atlas, une recette de grands-pères aux graines rouges mais aussi des projets de mise en valeur des petits fruits portés par les femmes et la présentation d’un partenariat de recherche entre la communauté de Pessamit et le Cégep de Baie-Comeau.

Ce qui devait à l’origine n’être qu’un petit fascicule est devenu un atlas au fil des témoignages et des compilations de recherches. « C’est un legs à la jeunesse qui nous a partagé leur angoisse et avec laquelle on va réaliser des ateliers éducatifs », note encore la Pre Saint-Arnaud

Les futurs gardiens climatiques du nord

L’histoire de Nahema, née en 2015 et qui deviendra adulte au milieu du siècle, illustre ce temps qui change. À travers son histoire future, on peut suivre des projections climatiques vulgarisées pour les membres des communautés et particulièrement les jeunes.

« Elle expérimentera toute sa vie les bouleversements du climat, avec une hausse de près de 2 degrés par rapport à ce que ses parents ont connu », explique le climatologue Philippe Gachon, et cela pourrait atteindre 6 degrés C de plus au printemps, d’ici 2100, par rapport au climat de référence (1971-2000).

Il rappelle que ses enfants et ses petits-enfants connaîtront sans doute un plus grand réchauffement encore : « une moyenne des températures quotidiennes de près de 10 degrés C d’ici 2070 ou encore de 12 degrés C en 2100. La kukum (la grand-mère) Nahema pourrait connaître une hausse de 4 degrés C en moyenne depuis sa naissance. »

Les projections montrent encore une augmentation des précipitations de 43% en hiver et de 33% au printemps, par rapport à la période de référence, avec une accélération des périodes de gels et de dégels, moins de couverture protectrice de neige l’hiver, et des sécheresses plus intenses l’été ainsi que des probabilités d’incendies plus élevées.

C’est pourquoi les habitants du Nitassinan, particulièrement les jeunes générations qui étudieront cet ouvrage, se voient confier le mandat d’être les gardiens climatiques du territoire. Dotés de ces connaissances culturelles et scientifiques, ils pourraient à leur tour témoigner des grands changements du nord, et peut-être se donner les moyens d’y faire face.