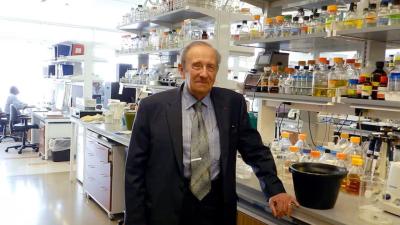

Ainsi, c’est seulement dans un quart des articles savants qu’on retrouve une femme dans la place convoitée de dernière auteure, contre 40 % comme première auteure. « Cela progresse, c’est indéniable mais nous notons encore une faible inclusion des femmes dans les places de choix que sont les derniers auteurs ou les premiers, là où elles auraient plus de chance d’être remarquées », souligne Vincent Larivière, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante de l’Université de Montréal.

Son équipe a publié une étude dans la récente édition de la revue médicale The Lancet qui était consacrée à l’avancement des femmes en science, médecine et santé (lire aussi cet article).

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

Cette analyse de 11,5 millions d’articles indexés dans les répertoires Web of Science et PubMed, entre 1980 et 2016, visait à éclairer la place des femmes comme productrices de connaissances scientifiques mais aussi à recenser le nombre d’articles scientifiques qui tiennent compte des deux sexes dans leur méthodologie.

On y découvre que la place des femmes dans la recherche médicale a varié considérablement depuis 40 ans selon la discipline scientifique. Pour certaines spécialités que l’on associe davantage aux femmes, comme en fertilité et en obstétrique, leur place est plus grande, tandis qu’elle reste moindre dans d’autres comme l’immunologie.

« Dans les sciences reproductives, on trouve deux fois plus d’études écrites par des femmes alors que c’est l’inverse pour celles en pharmacologie, où nous retrouvons deux fois plus d’hommes », décrit le chercheur. Sans compter qu’ils sont souvent ceux qui écrivent le plus dans les revues à fort impact — telles que Science, The Lancet ou Cell.

En science, le sexe compte

Par ailleurs, plus souvent les femmes se retrouvent parmi les auteures, et plus les différences sexuelles sont prises en compte dans le traitement des sujets : entre 1980 et 2016, les femmes auteures sont passées de 36 % à 69 % en santé publique et de 59 % à 67 % en médecine clinique. Cela s’avère moins visible en pharmacologie ou en recherche biomédicale — avec la mention dans moins du tiers des articles, soit 31 %.

La compilation de 1100 articles retenus montre ainsi que lorsque les articles scientifiques rapportent des résultats au niveau cellulaire, génétique, biochimique ou physiologique, les mentions de sexe s’effacent. Plus on est loin de l’humain — au niveau de la cellule, par exemple - moins on prend en compte ce fait. Cela peut avoir des impacts négatifs « lorsqu’on tend à appliquer les résultats de ces études à l’ensemble de la population, et donc aux deux sexes », soutient le chercheur.

D’autant plus que de nombreuses études animales et humaines démontrent qu’il existe des différences selon les sexes dans les maladies cardiovasculaires, les troubles pulmonaires, certaines maladies auto-immunes et conditions neurologiques.

Et les conséquences se retrouvent sur les tablettes de nos pharmacies : des 10 médicaments majeurs retirés du marché entre 1997 et 2001, huit présentaient des effets négatifs plus importants chez les femmes que chez les hommes, rappelle l’étude.

Sans compter les biais physiologiques lors des expérimentations. « On remarquera que les recherches où il faut dévoiler et raser les genoux cibleront plus les femmes alors que quand on doit placer des électrodes sur les épaules, la participation sera plutôt masculine. Il y a aussi des dimensions sociales que l’on néglige souvent de relever », note le chercheur.

D’autres travaux d’investigation de la même équipe relèvent qu’il subsiste également des différences liées aux particularités du travail de recherche effectué par les femmes. Par exemple, l’expérimentation et l’analyse formelle sont plus souvent confiées à des femmes contrairement à la révision ou à la supervision de la recherche qui reviendront à des hommes — tout comme, très souvent, le crédit des publications.

La présence congrue de femmes productrices de connaissances scientifiques, les cantonne à des emplois plus secondaires et leur sous-représentation au sein des recherches hautement subventionnées nuit, au final, à la science. « Pour avoir des publications rigoureuses et diversifiées, il importe de faire une plus grande place aux femmes. Cette parité est non seulement un idéal à atteindre mais aussi améliorera la qualité de la recherche scientifique », croit Vincent Larivière.

Le mauvais score de la recherche biomédicale

La directrice de l’Unité de recherche sur les mécanismes moléculaires du diabète de l’Institut de recherches cliniques de Montreal (IRCM), Jennifer Estall se réjouit que cette étude couvre un large spectre et donne de nombreuses statistiques dans son champ d’expertise, la recherche biomédicale.

« Ce sont les études en recherche biomédicale qui affichent assurément le pire score du côté de la prise en compte des deux sexes. Nous ne faisons pas du bon travail. Je note toutefois des changements depuis les cinq dernières années, car nous avons plus conscience que le sexe, et la variation des cycles féminins, influencent les résultats de nos recherches », relève la chercheuse.

Il faut changer la manière de faire, mais cela reste souvent une question d’argent, car inclure deux sexes coûte plus cher et complexifie la démarche. « C’est souvent la principale barrière, mais ce n’est bon pour personne, ni la compagnie ni les patients. » Une récente étude de son équipe a d’ailleurs montré que les souris femelles et mâles ne réagissent pas de la même manière à une diète grasse et riche en sucre : les femelles possèdent un plus haut taux d’une certaine protéine qui les protège. « Ne pas le prendre en compte nous aurait fait passer à côté d’une découverte importante. Nous ne pouvons pas travailler uniquement avec des souris mâles », tranche Jennifer Estall.

L’experte du diabète tempère cependant les résultats sur le facteur d’impact des revues dans lesquelles les femmes écrivent : « ce n’est pas le souci principal, car les autres revues sont également bien respectées dans le domaine ». Inclure davantage de femmes dans les équipes de recherche, et dans des postes clés comme à la direction des études, aiderait cependant à diversifier les questions envisagées, les priorités et les manières de faire la recherche. « Je reste optimiste, elles vont prendre leur place. Dans notre équipe de huit, nous sommes sept femmes. Je ne sais pas si je pourrais m’avancer à dire que cela rend notre travail plus rigoureux, comme le Pr Larivière l’affirme, mais cela augmente la diversité des points de vue. »