Entreposer du carbone dans le sol: ces dernières années, la stratégie a pris plus de place dans les négociations internationales, les États pétroliers y voyant une façon de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sans réduire leur production de pétrole. Mais a-t-on bien calculé les capacités d’entreposage de la planète ?

À lire également

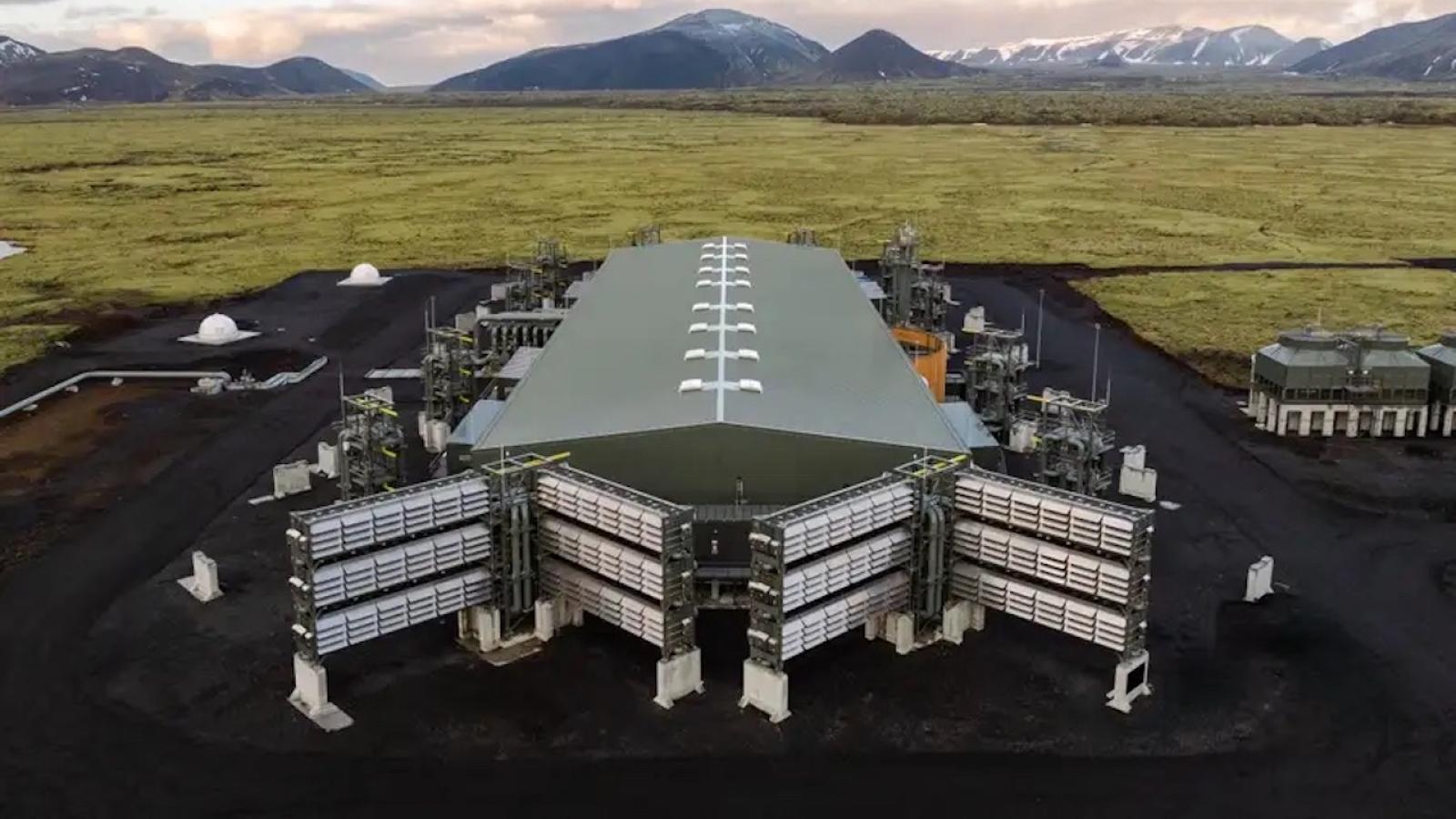

Jusqu’ici, les bémols autour de cette stratégie, dite de « captage et stockage du carbone », tournaient autour des coûts: pour atteindre les cibles de réduction de l’Accord de Paris, il faudrait la mise en service de plusieurs dizaines de lieux de stockage par année jusqu’en 2050. Ainsi cette année, cette technologie va franchir pour la première fois le seuil du million de tonnes de CO2 retirées de l’atmosphère… alors qu’il faudrait en retirer des milliards. Il y a donc encore beaucoup de chemin à faire avant que l’entreposage de carbone ne fasse une différence dans les calculs de réduction des gaz à effet de serre (GES).

Mais une équipe de chercheurs d’Europe et des États-Unis vient d’ajouter un autre bémol. C’est que les lieux propices à un entreposage ne sont pas illimités: il faut que ce soit dans un sous-sol géologiquement stable —pour éviter les fuites— et qu’on n’ait pas besoin chaque fois de creuser d’immenses cavernes. C’est la raison pour laquelle les mines abandonnées sont souvent privilégiées.

Abonnez-vous à notre infolettre!

Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!

L’équipe en question, qui inclut des experts en sciences de l’environnement, en géographie, en développement durable et en finances climatiques, conclut que « l’espace d’entreposage » représente 1460 gigatonnes, à travers le monde. Ou 1460 milliards de tonnes. C’est beaucoup, mais c’est 10 fois moins que les estimations optimistes avancées jusqu’ici par l’industrie du captage.

Dans l’hypothèse où on pourrait entreposer un jour toutes les émissions de GES des usines avant qu’elles ne soient envoyées dans l’atmosphère, l’espace d’entreposage atteindrait ses limites en un siècle. Ça ferait une différence sur l’augmentation globale des températures dans le prochain siècle. mais ça dépendrait aussi de la vitesse à laquelle on aurait séquestré tout ce carbone avant qu’il ne se soit répandu dans l’atmosphère.

Au final, conviennent les auteurs dans leur article, paru le 3 septembre dans la revue Nature, il y a beaucoup trop d’incertitudes dans les scénarios évoqués pour mesurer avec précision ce que seraient les conséquences: à quelle vitesse se développerait cette technologie, à quelle vitesse les industries émettant des GES feraient la transition vers des énergies plus propres, à quelle vitesse les pays les plus pollueurs feraient-ils la transition, etc. Mais l’objectif de ces chercheurs était avant tout de pointer une « limite planétaire » que plusieurs avaient oublié de regarder.